DOC

DOC

【文档说明】2020版高考历史一轮总复习练案3从汉至元政治制度的演变 含解析.doc,共(6)页,45.000 KB,由MTyang资料小铺上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-64290.html

以下为本文档部分文字说明:

第3讲从汉至元政治制度的演变一、选择题1.(2019·安徽A10联盟)秦和西汉时期郡守拥有行政处置、赏罚、司法、监察和财权。如果因事发兵,须有皇帝虎符。东汉初郡守有了发兵、领兵之权,后来更增加了募兵权。这反映出(D)A.专制皇权逐渐削弱B.汉承秦制有所损益C.郡县制度遭到破坏D.汉代出现割据

隐患[解析]材料叙述的是郡守权力越来越大,特别是不仅拥有财权,东汉时还拥有兵权,这使地方很容易形成割据势力,故D项正确。专制皇权并未削弱,排除A项。汉承秦制有所损益,是说汉朝继承了秦朝的政治制度,但汉朝在继承的同时也进行了变化创新,而题干材料是用东汉与秦西汉对比,排除B项。汉代时郡县制

只是出现破坏的隐患,但还没破坏,排除C项。2.(2019·安徽江淮十校联考)“封建”一词在中国古代意谓“封土建国”“封爵建藩”。项羽封建六国贵族,结果自取灭亡;刘邦封建同姓子弟,引发七国之乱;西晋封建司马氏宗室,导致八王之乱;朱元璋封建二十余子,酿

成靖难之役。这反映了(C)A.封建导致政权衰亡B.宗室拱卫专制王权C.血缘政治影响深远D.封建体制日趋完善[解析]材料中的“封建”均是依据血缘关系进行的分封,以血缘关系来维护统治,反映出血缘政治的深远影响,C项正确。封建制度

的腐朽是封建王朝衰亡的根源,与材料反映分封制危及政治统治不符,排除A项。材料反映分封制危及政治统治,而不是“宗室拱卫专制王权”,排除B项。材料反映分封制危及政治统治,而不是封建体制日趋完善,排除D项。3.(2019·湖南永

州一模)羁縻政策起源于战国时期秦灭巴之后,“秦惠王并巴中,以巴氏为蛮夷君长,世尚秦女,其巴氏爵比不更。”唐高祖时正式确立“怀柔远人,义在羁縻”的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领,对“其有力者,还更赐

以疆土”。羁縻政策的实施(C)A.有利于扩大中华民族的统治区域B.形成了中央对地方的直接有效管辖C.维护了多民族国家的团结和稳定D.激化了边远少数民族与中央的矛盾[解析]羁縻政策指对境内少数民族采用封王、赐爵、经济扶助、联亲等手段使其归附的政治手段,根据“唐高祖时正式确立‘

怀柔远人,义在羁縻’的民族政策,宋朝进一步笼络少数民族首领”可知,羁縻政策有利于团结少数民族,有利于维护了多民族国家的团结和稳定,故C项正确,D项错误;羁縻政策指对境内少数民族采用的政策,和扩大统治区域无关,排除A项;羁縻政策指对境内少数民族采用

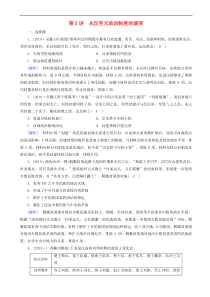

的民族政策,并非中央对地方的关系,排除B项。4.(2019·广西柳州模拟)下表是汉高祖刘邦时期的诸侯王变化表西汉初年楚王韩信、粱王彭越、淮南王英布、韩王信、赵王张耳、燕王藏茶、长沙王吴芮刘邦晚年齐王刘肥、淮南王刘长、燕王刘建、赵王刘如意、粱王刘恢、代王刘恒、淮阳王刘友、楚王刘交、吴王刘澎

、长沙王吴芮它反映了汉高祖晚期(D)A.有效防止了割据分裂因素B.加强了君主专制C.剪除了异姓王消除了边疆威胁D.皇权的潜在威胁依然存在[解析]结合材料,联系所学知识可知,刘邦晚年剪除异姓王,分封同姓王,主观目的是确保“

刘家天下”,但客观上形成以后的割据势力,形成了对抗皇权新的潜在力量,故选D项。刘邦在位时期尽管没有出现割据分裂,但这种因素已经存在,文帝景帝时期的七国之乱就是例证,故排除A项。汉高祖封王,地方诸侯有世袭统治权,不利于加强君主专制,故排除B项。汉高祖封王的变化不能反映出剪除异姓王、分封同姓

王的变化的主要影响,故排除C项。5.(2019·山东德州期中)元朝设立行省管理地方,民政、财政、军政皆其执掌。明初在地方设三司,分掌民政与行政、司法、军政,互不统属,分别听命于中央。这一变化(B)A.恢复了唐宋旧制B.加强了中央对地方控制C.缓和了民族矛盾D.杜绝了官僚队伍的低效[解

析]本题考查了元明时期的地方行政管理。唐宋地方实行的是郡县制,故排除A项;题意涉及的是元明时期的地方行政制度,与民族矛盾和官僚队伍的效率无关,故排除C、D项;无论是行省掌管地方民政、财政和军政,还是设三司分别向中央负责,其最终目的

都是为了加强中央对地方的控制,故选B项。6.(2019·山东德州期中)唐代设立政事堂,三省宰相参加政事堂会议协助皇帝做出决策。但皇帝经常以一些较低职位的官员加上“参议朝政”“参知政事”“参知得失”等衔,参加政事堂会议.其目的是(C)A.提高行政效率B.推进决策民主C.抑制宰相权力D.平衡三省

关系[解析]本题考查了三省六部制。唐代三省的长官都相当于宰相,位高权重。皇帝以一些较低职位的官员参加政事堂会议,分散了相权,对宰相形成了一定的抑制作用。所以皇帝的目的是为了削弱相权,加强皇权,而不是为了提高行政效率和决策的

民主,更不是为了平衡三省关系,故排除A、B、D项,故选C项。7.(2019·湖南永州一模)隋至唐前期的中书门下是决策首脑机关,从不负担琐碎事务。唐代中后期至宋代的中书门下承担了大量的日常政务性工作,出现了中枢机构政务化的趋向

。宋代的设官分职方式,在“纷繁芜杂”的表象背后,突出了国家政务的核心内容。上述变化主要表明(C)A.吏治渐趋清廉化B.部门间关系更融洽C.官员日趋专业化D.中央集权显著加强[解析]材料说明隋唐时期中书门下由过去管理事务到专门管理政务性工作,说明封建社会的官员官职逐渐专业化,C项正确;材料

论述的是官职转变,并不能说明官吏清廉化,A项错误;材料论述官员职责变化,没有说明部门之间的联系,B项错误;材料中是加强君主权力,不是中央集权显著,D项错误。8.(2019·广东揭阳模考)世族是“那些在社会、经济方面具有支配势力盘根错节,代代相传;在政治、文

化方面也极为活跃,占据主导地位的家族”。汉朝时世族发展迅速,汉初“布衣将相”的政治结构最终演变为“累世公卿”的世族政治。对此理解正确的是(B)A.汉朝世族源于先秦贵族,根深蒂固B.察举征辟制度有利于世族控

制政权C.世族在经济上是新的生产模式的代表D.汉朝在权力继承上仍采用世卿世禄制[解析]根据“汉朝时世族发展迅速,汉初‘布衣将相’的政治结构最终演变为‘累世公卿’的世族政治”,结合所学,西汉时期的选官制度是察举征辟制度,后来出现了在社会、经济方面具有支配势力盘根错节,代代相传,在政治、文

化方面也极为活跃,占据主导地位的家族,即世族政治,说明察举征辟制度有利于世族控制政权,故B项正确;材料信息不能体现汉朝世族源于先秦贵族,排除A项;世族是具有经济实力、政治特权的封建地主,并非新的生产模式的代表,排除C项;汉朝的选官制度是察举征辟制度,并非世卿世禄制,排除D项。9.(2019·安

徽宣城期末)南北朝时,凡是出任吏部官职者,都必须精通谱学,否则便难以称职。官府编撰《百家谱》多卷,使官员的任命“彝伦有序”。该现象出现的主要原因是(A)A.选官制度实行九品中正制B.政府加强对士人人身控制C.古代宗法观念的影响深远D.

顺应民族融合现象的出现[解析]出任吏部官职者必须精通谱学,有利于在选拔和任命官吏时根据世家大族的出身作出安排,这一现象出现的主要原因是选官制度实行九品中正制,故答案为A项。当时政府没有加强对士人的人身控制,排除B项;材料反映的只是在选官制度

中注重出身,结合所学可知应当是九品中正制的影响,排除C项;材料中的现象与民族融合无关,排除D项。10.(2019·湖北武汉市联考)据记载,科举制在唐初有进士(诗赋)明经(儒家经典)明算(数学)明法(法令)等科并行同考,而到后来,仅

以进士、明经二科为主。此变化(C)A.反映了儒学统治地位确立B.说明科举较注重行政能力C.不利于实用性科技的发展D.体现了科举制的日益完善[解析]本题考查了科举制。儒学的统治地位确立于汉代,故排除A项。科举考试的内容变化为以诗赋和儒家经典为主,不能说明科

举注重行政能力,故排除B项。题意主要反映了科举内容的变化,不能体现科举制的日益完善,故排除D项。科举制的考试内容删除了数学和法令,这个变化不利于实用性科技的发展,故选C项。11.(2018·天津南开区模考)

《新唐书》记载:“(卢商)早孤,家窭(jù,贫寒)困,能以学自奋。举进士、拔萃,皆中。由校书郎佐宣歙、西川幕府。入朝,累十余迁,至大理卿„„”作为文献史料,此记载可用于佐证唐代科举制(C)A.由品评官评定人才优劣B.选官偏重人才道德品行C.扩大了人才选拔的范围D.进

士科是仕进唯一途径[解析]由题目中的信息“唐”、“进士”可知此应为开始于隋朝时期的取代九品中正制的科举制。科举制是封建选官制度的一大进步,扩大了人才选拔范围,C项符合题意;A项是九品中正制的内容,不正确;B项是察举制的选官标准,排除;D项说法本身

不正确。12.(2019·山东德州期末)有学者统计1371~1904年间14562名进士,根据他们曾祖父、祖父、父亲的中举和入仕情况划分为四种不同类型。其中,明代进士出身平民者(即前三代中最高只出过生员的家庭)占49.5%;清代这一比例为37.6%。这表明当时

(C)A.世家大族垄断着政治权力B.社会发展严重倒退C.科举制促进社会阶层流动D.选官制度亟需改革[解析]从材料“明代进士出身平民者占49.5%;清代这一比例为37.6%”中可以看出,明清时期出身平民的进士所占比例比较高,这表明当时科举制可以促进社会阶层的流动,促进了社会的发展,故C项正确,B

项错误;材料无法体现出世家大族的地位,故A项排除;材料反映的是科举制度的状况,没有体现出选官制度需要改革,故D项排除。二、非选择题13.(2018·江苏徐州模拟)科举制度作为一种重要的选官方式,在北宋得到了一定程度的发展与完善。阅读下列材料:材料一自古取士无如本朝路狭,唯有进

士、明经二科。虽近设制举,亦又取人不多。是三者,大抵只考文辞、念诵而已。天下之士,有大才大行而赋性不能为文辞就举试者,率皆遗之。向时天下无事,则此等人或在场屋,或在农亩,或为商贾,或为僧道,屈伏不能有所为,但怨望思乱而已。今昊(西夏王元昊)贼寇边,西陲用武,覆军杀将,中外震恐,兵寡粮匮

,调发无所。当是之时,乃此等人踊跃快意,皆欲助贼为患,或更有盗贼屯聚,则为之倡首,惊劫州县,自图富贵之时也。其间忠义者,尚思因时驻屯而愿为朝廷之用者。然朝廷至今未悟,不加搜访。臣恐为他人所得,则中国处处皆为敌国也。——(北宋

)富弼《上仁宗乞诏陕西等路奏举才武》材料二统治者首先是不断完善科举制度本身,力求在最大程度上解决科举考试程式方面的不公。实行锁院制、糊名制、誊录制、殿试、覆试等,尽力减少在考试过程中的人为因素,保证考试的相对公正与公平。对于考试过程中官员舞弊现象,予以严惩,以此减

少落第士人的不满心理。其次是增加科举录取名额,充分发挥科举制度的縻士功效。——黄云鹤《唐宋落第士人抗争及政府对策》请回答:(1)据材料一,概括北宋科举取士存在的问题及其危害。(2)据材料二,概括政府应对科举弊端所

采取的措施。(3)综合上述材料,结合所学知识,谈谈科举制在促进社会发展方面的作用。[答案](1)问题:录取人数少;开科少;录取标准单一;人才流失。危害:落第士子参与造反,引起社会动荡;落第士子流向少数民族政权,威胁北宋政

权。(2)措施:完善科举制度,保证考试公正公平;严惩舞弊官员;增加科举录取名额。(3)作用:提高官员素养;行政效率提高;加强中央集权;形成社会重学风气;推动社会公平公正;维护社会稳定。[解析](1)本题据材料一“本朝路狭,唯有进

士、明经二科。虽近设制举,亦又取人不多。是三者,大抵只考文辞、念诵而已”,并结合所学知识即可从录取人数少、开科少、录取标准单一、人才流失等方面概括北宋科举取士存在的问题。再据材料一“乃此等人踊跃快意,皆欲助贼为患,或更有盗贼屯聚,则为之倡首„„臣恐为他人所得

,则中国处处皆为敌国也”并结合所学知识即可从落第士子参与造反、社会动荡、落第士子流向少数民族政权、威胁北宋政权等方面回答其危害。(2)本题据材料二“力求在最大程度上解决科举考试程式方面的不公„„保证考试的相对公正与公平„„以此减少落第士人的不满心理„„增加科举录取

名额,充分发挥科举制度的縻士功效”并结合所学知识即可从完善科举制度、保证考试公正公平、严惩舞弊官员、增加科举录取名额等方面概括政府应对科举弊端所采取的措施。(3)本题综合上述材料,并结合所学知识即可从提高官员素养、行政效率提高、加强中央集权、形成社会重学风气、推动社会公平公正等方面概括科

举制在促进社会发展方面的作用。14.在中国古代政治体制中,宰相制度居于核心地位,是连结政治制度各部分的中心环节。在很长一段历史时期,君主专制的演变伴随着宰相权力的变化。阅读下列材料:材料一自秦至汉,丞相职责无所不统,无所不包,上至天时,下至人

事,都是其职权范围。其具体职责包括:选用官吏、劾案百官、执行诛罚„„这一切大体可归纳为两个方面,一是用人,二是决策,这就把国家政务中两个最重要的方面包揽了。材料二唐朝在遇到重大或复杂的军国大事时,特殊情况下可召开百官会议讨论,它通常受到

宰相控制,宰相往往都拥有较大的决定权,但需皇帝最后批准。„„皇帝和宰相召开百官决策会议的目的,除了可以提供决策时的参考外,主要还是寻求整个统治集团对自己政策的广泛支持和参与。——以上材料摘编自白钢《中国政治制度史》材料三元代的丞相很跋扈,这给朱元

璋深刻的印象,使他对整个丞相制度都留下了不好的印象,加上出生于元末中国社会底层,曾经饱受磨难的朱元璋内心深处始终克服不了的自卑,变成对能力不凡的开国元勋们的猜忌防范,终于使他决定借胡惟庸之狱废除丞相制度。朱元璋死后,没有丞相留下的巨大权力真空给他的

后代们带来巨大的麻烦。——摘编自谭平《论朱元璋废除丞相制度对明朝治官的影响》完成下列要求:(1)据材料一并结合所学知识,概括丞相制度的设立对皇权的影响,为了限制丞相权力,秦朝是如何设置中央官制的?(2)史学家钱穆指出,唐代“决策不再是单纯的皇

帝个人行为”。据材料二并结合所学知识,说明钱穆的观点。(3)据材料三,概括朱元璋废除丞相制度的原因。(4)综合上述材料,指出中国古代君权与相权的演变趋势。[答案](1)影响:协助皇帝处理政事,减轻皇帝负担;职责无所不统,影响皇权专制。中央官制:

设御史大夫,监察百官。(2)三省宰相共同议事(中书省负责决策草拟,门下省负责审议,尚书省负责实施);宰相拥有较大决定权;皇帝批准决策;决策需要统治集团的支持与参与。(3)原因:元朝丞相跋扈的教训;出生社会底层的自卑;胡惟庸之狱。

(4)特点:君权不断加强,相权不断削弱直至被废除。[解析](1)第一小问依据材料一“丞相职责无所不统,无所不包,上至天时,下至人事,都是其职权范围”归纳回答;第二小问结合所学从设御史大夫,监察百官回答。(2)依据所学唐朝三省六部制运行机构以及决策方式回答即可。(3)依据材料三“整个丞相

制度都留下了不好的印象,加上出生于元末中国社会底层,借胡惟庸之狱废除丞相制度”的信息归纳回答。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照