DOC

DOC

【文档说明】《月球与月相》(第一课时)教案1-七年级上册科学华师大版.doc,共(7)页,572.000 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-40773.html

以下为本文档部分文字说明:

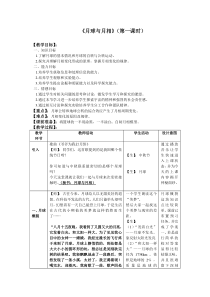

《月球与月相》(第一课时)【教学目标】:一、知识目标1.了解月球的基本情况和月球的自转与公转运动。2.探究并理解月相变化形成的原理,掌握月相变化的规律。二、能力目标1.培养学生获取信息和处理信息的能力。2.培养学生观察和实验能力。3.培养学生提出论据和质疑能力以及科学探究能力。三、

情感目标1.通过学生对相关问题的思考和讨论,激发学生学习和探究的愿望。2.通过本节学习进一步培养学生探索宇宙的精神和强烈的社会责任感。3.通过相互讨论和探究实验培养学生分工合作和团队精神。【重点】:月

球公转和地球公转的综合效应产生了月相周期变化。【难点】:月相变化的原因及规律。【课前准备】:将篮球的一半用涂黑,一半涂白;自制月相模型。【教学过程】:教学环节教师活动学生活动设计意图引引入中歌曲《爷爷为我打月饼》【师】:同学们,这首歌提到的是我国哪

个传统节日呀?你可知道与中秋联系最密切的是哪个星球吗?今天这堂课就让我们一起与月球来次亲密接触吧。(板书:月球与月相)【生】:中秋节【生】:月球通过播放音乐让学生快速进入上课状态,并为今天的上课内容揭开神秘面纱。一、月球概貌【师】:古往今来,月球给人以无限美好的遐想,在科技不发达的古代,人们

只能举头望明月,幻想着有一天自己能登上月球,于是生活在古代的小熙他的美梦就这样悄然而生了„„“八月十五夜晚,我看到了又圆又大的月亮,它发着白光,和太阳一样大。为了见见我心目中的女神——嫦娥,我经过漫长的飞行终于来到了月球。月

球上静悄悄的,到处都是大大小小的圆环形的坑,想必这是吴刚砍完树的结果吧。我轻飘飘地走了一段路后,突然发现了一条小溪,太好了,我正渴着呢!喝完水,迎着风,我高歌了一曲,歌声四处一个学生朗读这个“美梦”。然后大家一起找这个

美梦与现实的差距。【生】:(1)“发着白光”——月球不发光,靠反射太阳光发亮(2)“和太阳一样大”——月球的半径为1738km,体积是地球的2%,质量是地球的月球概貌这块知识点比较简单,课前已布置预习任务,并完成了学案一。若是进行简单的校对答案显得比较枯燥乏

味,并且很难留下深刻回荡,玉兔也跟着翩翩起舞。咦,不妙!怎么越来越冷了?我拿出特制的温度计一看,哇,居然只有-310℃。”【师】:同学们,你觉得小熙的美梦与现实有差距吗?我们一起来找找其中的不真实吧!(板书:一、月球的概貌)【师】:同学们真是火眼金睛呐,把小

熙美梦中的不真实都找了出来,我们可以对月球表面的概况用三个字来概况——有、无、小(„„学生补充具体信息)哦~~原来月球是一个荒凉寂静的世界!它与传说中的美丽相差甚远呐!同学们我们能发现这一切其实应该归功于现代科技的发展。早在1609年,意大利科学家伽利略制造了望远镜,

他发现月球是一个坑坑洼洼、崎岖不平的荒芜世界,首次为我们揭开了月球神秘的面纱。到了1959年前苏联“月球三号”绕月飞行,为我们拍到了第一张月球背面的照片。10年过后的1969年7月16日,美国的"阿波罗11号"载人飞船首

次登月成功,两名宇航员踏上了月球,实现了人类千百年以来飞向月球的梦想。而在我国航天事业蓬勃发展的今天,探月之旅也在疾速前行„„我们一起看下我国的嫦娥工程【播放视频《嫦娥工程》】(2004年一项以中国神

话命名的嫦娥工程浮出水面,在2007年10月24日嫦娥一号成功发射,2010年10月1日我国有成功发射了嫦娥二号,2013年12月2日又发射嫦娥三号„„)1/81.3(那为什么看起来和太阳差不多大呢?——月球是距离地球最近的一颗星球,也是地球唯一的天然卫星)(3)“想必这定是吴刚砍完树

的结果”——月球表面布满了大大小小的环形山,绝大数环形山是由于陨星的撞击形成的(4)“突然发现小溪”——月球表面没有水(5)“迎着风”——月球表面没有大气、没有水所以没有生命,也没有风云雨雪等自然现象(6)“我高歌一曲„„”——月

球表面没有空气听不到声音,是一个寂静的世界(7)“居然只有-310℃”——昼夜温差很大,白天最高达127℃,半夜可降到-183℃印象。通过对“古人美梦”的纠错这一环节设置,不但可以检验学生自学情况,而且富有故事性的描写更生动,能激发

学生的学习兴趣,并加深学生的印象。穿插“探月之旅”可以培养学生探索宇宙的精神和强烈的社会责任感。通过播放《嫦娥工程》视频让学生感受我们国家的强大,为我们祖国感动自豪。二、月球的运动【师】:看来如果小熙生活在现代的话,他的登月梦想就指日可待咯。可是在

古代的他却只能期待中秋的明月,有个疑问一直困扰着他,为什么不能天天都是花好月圆夜呢?又是为什么每天看到的月亮在天空的位置是不一样的呢?你知道是为什么吗?(可能是月球在„„)是的,正如同学们所猜测的,月球是在运动的。它和其他

天体一样会自转和公转,请大家把书本翻到第162页,你能快速地找出月球自转和【生】:月球在运动。【生】:自转周期27.3日,方向自西向东;公转周期27.3日,方向自西向东,轴心:地球,轨道:学生通过书本可以迅速发现月球自

转和公转运动的共同点,从书本也了解了“地球上的我们只能看到月公转的特点吗?【师】:你发现月球自转和公转有什么共同点吗?当两者方向和周期相同时,会出现什么现象呢?(让我们一起来模拟下月球的运动吧!)【活动一】月球只做自西向东地自转。(每组

一个学生上来表演自转。)【活动二】月球只做自西向东地绕地球公转。(每组一位学生绕自己小组只做公转运动。)【活动三】月球边自转边公转,而且周期相同。(每组一位同学绕自己所在小组边自转边公转。)【师】:你们发现了什么?是呀,正是因为这样,地球上的我们始终只能看到月球的一面。直到1959年,前苏联的

月球3号火箭绕月飞行,人类才得到了第一张月球背面的照片。这个实验大家模拟得非常成功,让我们记住这一天。今天是几月几号?农历是多少?【师】:平时我们一般用阳历计算日子,阳历是以地球绕太阳公转为基础编制的,而农历是以月球绕地球公转运动为基础编

制的。同学们想想我们法定节假日有几个?哪几个是以农历算的?椭圆形。【生】:方向和周期相同。每个小组指派一位同学扮演月球,其他同学都是地球上的观察者,将活动中看到的现象记录在学案中(各个小组展示活动结果,若发现有不同答案,相互质疑相互讨论找

出其中的原因)【生】:月球始终只有一个面朝着我们。【生】:3月15日(农历学生可能答不上来„„)【生】:阳历:清明节、劳动节、国庆节、元旦;农历:春节、端午节、中秋节„„球的一个面”,但是却很难理解这是为什么。通过设计三个活动让“小组探究”-“小组质疑”-“一起活动找到原因所在”等一系列环节让学

生对其恍然大悟。不但理解了这句话,而且在活动中培养了学生团队协作意识、观察和处理信息能力,以及提出论据和质疑能力。三、月相【师】:古人云:“人逢喜事精神爽,月到中秋分外明”,中秋节夜晚,你们看到的月亮是?那同学们平时还见过其他形状的月亮吗?(请你将它们画下来)正像同学们所观察

到的月亮,有时像圆盘,有时像镰刀,有时像眉毛,有时看不到„„(教师将事先准备好的不同的月相展示在黑板上)也就是说月球的相貌是在变化的,我们称之为月相。(板书:三、月相)同学们想一想【师】:那是什么原因呢?请大

家相互讨论月相成因,并针对自己小组的讨论结果设计实验(活动)方案来验证猜想。刚开始学生首先想到的可能是“月球在绕地球公转”引起的。教师顺势给学生一个普通的篮【生】:(又大又圆)学生将平时看到的月相画下来,展示给全班同学看。【生】:不是个别学生可能知道其中的原因,可以让他发表自己的想法,教师引导要敢

于质疑。【小组讨论通过画月相环节,会发现有的同学画的月亮形状变了,由此引发学生思考“为什么我们看到的月相是变化的呢?难道是月球的形状在改变吗?”球,让其进行活动验证自己的猜想,结果看到的月相并没有发生改变。继续引导学生思考可能还有

什么原因所致,有个别小组会提出跟“月球本身不发光,不透明,靠反射太阳光发亮”有关。教师再次引导学生思考应该怎样对篮球进行改进,学生很快会想到将篮球一半涂白一半涂黑。【师】:看来同学们都具有科学家的潜质,下面我们依据实验方案进

行活动,看大家能否从中找到答案。首先请允许我隆重地介绍下我们的主角——月球。(一半涂黑,一半涂白。)我需要一位同学友情协助,让我们的月球能动起来。。。我们想象下,太阳平行光是从教室右边窗户照射进来,这位同学手中的篮球代表月球,在座的所有同学作为我们地球上的观察者(最近观测点是这

里),每个小组都有一些同学们平时常见的月相图,请你根据学案三中的图一,把看到的月相找出了并放到相应的位置上。下面请我们月球开始运动吧,请大家仔细观察!(注意:代表月球的同学始终将“月球”亮的一面始终朝向太阳。)【师】:同学们,通过刚才简单的活动,我们已经发现四个位置观察到

的月相是不一样的,你可知道这是由于什么不一样所致的呢?是的。的确与月球的位置有关,但是我们平时除了在中秋节可以看到圆月,在元宵节也能看到圆月,为什么人们常说中秋的月亮特别大特别亮呢?可能还与什么有关呢?太棒了,的确如此,因而确切地说应该是日、月、地三者的相对位置在

不断变化。综上,哪位同学能帮老师总结下月相的成因呢?【师】:这位同学回答得非常完整,正是由于这两个原因导致了我们看到的月相是变化的。月相的成因,并针对小组讨论结果设计实验方案进行验证。】小组展示实验方案并进行当场活动,其他小组质疑,评论。大家相互讨论设计出较为完善的

活动方案。一个同学手持“月球”绕全班同学做自西向东的公转,分别在A、B、C、D四个位置稍作停留,让其他同学观察看到的月相。每个小组把各个位置看到的月相找出来放在正确的位置上。活动结束后,请一组同学代表上来将自己

小组的观察成果展示在黑板上,其他小组质疑、评论,纠错。【生】:月球所在的位置不同。【生】:可能还与地球绕太阳公转有关。【生】:这是因为1.月球本身不发光,靠反射太阳光才能发亮;2.日、月、地三者的相对位置在不断变化。【生】:不是的。(有通过小组讨论设计活动方案,启发学生善于思考

,善于提问,并能用已有的知识做出合理的推测。教师顺着学生的思维先设计了“普通篮球”模拟月球的活动,结果让学生产生强烈的思想冲突,引导学生进一步思考原因所在。然后用“一半涂黑一半涂白的篮球”进行相同活动还原了学生日常生活中看到

的月相,让学生再次恍然大悟,从而树立学生“科学探究的基本方法是观察和实验”的观念。培养学生探究精神及科学实验这也就是我们为什么不能天天见到花好月圆夜的原因。老师突然间有了新的疑惑,我们平时看到的这些月相变化是随机的吗?那到底是怎么变

化的呢?如果这位同学再继续绕着大家转的话,同学们将会看到什么呢?【师】:这说明月相变化是„„对极了。同学们,根据月相变化的规律你知道剩下的几张月相可能处于什么位置吗?【师】:太棒了。看来大家都有一双善于观察的慧眼。月相就是这样有规律地循环的,每一次完整的循环需要29.53日,我们

称之为月相变化的周期。下面就让我们着重来认识下这四个位置上的“朋友”吧„„当日、地、月三者位置大致在一条直线上,月球居中时,同学们已经观察到是漆黑一片,看不到月球,此时的月相我们称之为新月,又名朔,我们习惯把新月作为每个月的开始,记

为农历初一。当日、地、月三者位置大致在一条直线上,地球居中时,同学们观察到的是一轮圆月,此时的月相我们称之为满月,又名望。你可知道一般发生在农历什么时候吗?【师】:对极了,就像我们的中秋节就在农历八月十五。当日、地、月三者位置大致成直角,同学们看到

的是个半月形的月球,亮面朝右(西),类似“D”字形,我们称之为上弦月。反之,当日、地、月三者大致位置成直角,同学们同样也观察到了是个半月形的月球,只是亮面与上弦月正好相反,类似反“D”字形,你能猜想下它的月相名称吗?【师】:是的,正是下弦月。你能根据新月和满月的发生时间来猜测出上弦

月和下弦月的发生时间吗?【师】:太厉害了。从这个简单的模拟实验,我们已经找到了月相变化的规律是从新月—上弦月—满月—下弦月—新月,这样周而复始地变化着。这就是月相变化的周期——从朔到朔,或是从望到望的

时间间隔称为“朔望月”。1朔望月=29.53日。我国民间传统沿用的农历就是以朔望月为月的计量单位的。规律)【生】:看到和刚才一样变化的月相。【生】:有规律的。【小组活动】学生找出剩下四个月相的对应位置。一组同学在黑板上展示,其他小组

质疑、评论。【生】:农历十五、十六【生】:下弦月【生】:上弦月发生在初七、初八;下弦月发生在二十二、二十三。严谨的态度。也充分调动了学生的主动性,让学生从实验中激发学习兴趣。通过小组“找月相图”到“根据规律推

测剩余月相图的位置”进一步加深了学生对月相的认识,并通过活动见证学生推测的合理性,使之从感性认识上升到了理性的认识。而且通过小组合作和各个小组之间的质疑、讨论,培养了学生观察问题和分析问题的能力,提高了动手能力和团队合作能力,以及敢于

质疑和善于质疑的勇气。【小试牛刀】如果此时太阳是从黑板方向照射过来,同学们同样是地球上的观察者,此时你会看到怎样的月相变化呢?小组比赛,以最快的速度找出四个位置的月相。通过【小试牛刀】这一环节进一步巩固学生对月相变

化规律的理解。借助小组竞争形式调动课堂气氛,提高学习效率。【师】:一个完整的月相变化周期需要一个月的时间,同学们是否曾在一个晚上就看到了整个月相变化的过程呢?下面就请同学们跟着老师一起穿越时空隧道来到2062年这个美丽的中秋夜晚,我们围坐在学校的

草坪上,仰望星空,边吃着美味的月饼,边欣赏圆月美景„„【师】:(边播放月食的动画)突然月亮被吃了一口,又吃了一口,„„哇,天哪!居然不见了„„难道这就是传说中的“天狗食月”?其实这就是月食现象。与之相对应的还有“日食”。你知道月食和日是怎样产生的吗?【师】:那你还想知

道哪些关于月相、日食或是月食的问题呢?【师】:看来同学们有非常强烈的探知欲望。由于时间关系,我们等下节课再来解答同学们心中的疑惑。课后同学也可以根据老师在学案中给你们的课外延伸活动结合书本的知识进行小组讨论

和研究。【课堂小结】:假如你有幸穿越到古代的话,你会怎样向小熙介绍月球,帮助他解决心中的疑虑呢?【生】:没有(有)【生】:不是。【生】:„„(学生第一反应大多数是摇头)【生1】:日食和月食的变化过程是怎样的?【

生2】:日食和月食有哪些种类?【生3】:日食和月食发生在什么时候„„(学生小结„„)通过播放PPT动画以及创设情境激发学生学习兴趣和探知欲望。用时下流行的“穿越”方式进行课堂小结,让课堂变得更富趣味性,发散学生的思维,让知识的复述过程不

再枯燥乏味。【师】:阿波罗11号登月时第一个踏上月球的宇航员阿姆斯特朗他说:“这是一个人的一小步,却是人类的一大步。”而我们今天的学习对于同学们而言只是探求知识的一小步,无穷无尽的知识海洋还等待着同学们一大步一大步地跨进!借用阿

姆斯特朗的一句话进行延伸,再次激发学生学习欲望,鼓励学生积极进取,坚持不懈!

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照