DOC

DOC

【文档说明】《对顶角及其性质》教学设计2-七年级下册数学沪科版.doc,共(6)页,178.000 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-19806.html

以下为本文档部分文字说明:

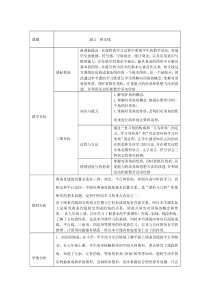

课题10.1相交线教学目标课标要求新课标提出,在课程的学习过程中重视学生的数学活动,发展学生的数感、符号感、空间观念、统计观念,以及应用意识与推理能力.在发展空间观念中提出:能从复杂的图形中分解出基本的图形,并能分析出其中的基本元

素及其关系.相交线这节课恰好是构成复杂图形的一个基本图形,是一个起始点,因此通过本节课的学习既要让学生理解对顶角的概念,掌握对顶角的性质,同时要抓住契机,注重能力的培养和思想方法的渗透,并利用活动积累数学活动经验.三维目标知识与能

力1.解邻补角的概念;2.理解对顶角的概念,能找出图形中的一个角的对顶角;3.掌握对顶角的性质,会利用对顶角的性质来进行简单的计算和说理;过程与方法通过“复习角的构成和‘互为补角’的定义,学习邻补角”和“对比邻补角学习对顶角”的过程,让学生

感受知识之间的内在联系和几何学习的方法,并在探究过程中体会图形语言、文字语言、符号语言三种语言的相互转换;情感态度与价值观掌握对顶角的性质,同时要抓住契机,注重能力的培养和思想方法的渗透,并利用活动积累数学活动经验教材分析两条直线的位置关系有三种,相交、平行和异面,异面在高中阶段

学习,而相交和平行是同一平面内两条直线的基本位置关系,是“图形与几何”所要研究的基本问题,是初中阶段学习的重点内容之一.由于两条直线相交的相互位置与它们形成的角有直接关系,所以本节课实际上是研究两条直线相交形成的角的

关系,即重点研究对顶角的概念和性质.在七年级上册,已经学习了最基本的平面图形:直线、射线、线段和角,了解了它们的性质,这是本节课学习的基础,同时本节课的内容对后面的垂线、平行线、三角形、四边形等图形的性质的学习,以及与几何图形有

关的推理、计算等问题都有联系,所以本节课内容起着承上启下的作用.学情分析1.知识的储备:在小学,学生结合生活情境了解平面上两条直线的平行和相交;在七年级上册,学生初步接触简单的平面几何图形,重点研究了线段和角,知

道了互余、互补的角,等角的补角(余角)相等等知识,能将生活中的实物抽象成简单的图形,会画简单图形,初步掌握结合图形思考问题,只会极为简单的说理,而且利用余角和补角的性质来进行说理的意识较为淡薄.2.能力的储备:学生初步具有探究问题的能力,积累了一定的数学活动

经验,但对于几何知识的准确表达还存在着困难,尤其是由图形语言、文字语言和符号语言的相互转换,还不能做到准确.学生已有一定的学习迁移能力,但在图形的性质学习过程中,不会注重图形之间的联系,知识点之间的联系,学习状态是“只见树木,不见森林”,此外学生对获得正确的几何结论的经验和方法还很缺乏.3.心理特

点:七年级学生大都积极、热情,喜欢数学活动和探究,但注意力有时不能集中;七年级学生大都热衷于口头表达,但有条理的书写表达较为困难.教学重难点教学重点重点对顶角的性质。处理方法师生互动,设置问题引导学生思考。设置情境,学生小组

合作讨论如何处理局面。教学难点难点对两个过程的理解,即对比邻补角学习的经验,学习对顶角的过程,对顶角性质探索的过程处理方法为突破难点,做好关键三点:第一,利用知识基础,挖掘知识之间的联系.即利用学生原有的生活经验和知识基础,先明确

相交线所形成的角的构成和复习“互为补角”的定义,来学习邻补角,知道邻补角的位置关系决定数量关系.第二,运用对比.即对比邻补角的学习经验,来探究对顶角的位置关系和数量关系,且知道对顶角的位置关系决定数量关系,也从探究过程中理解了对顶角的概念,掌握了对顶角的性质.第三,自主探究,及时鼓励

.即在对对顶角性质探索的过程中,设计活动让学生经历实物演示、数学猜想、操作验证和说理证明的过程,让其在合作交流中探索新知、获得新知、感受方法.同时,鼓励学生大胆去说、去写,对能用数学语言有条理的表达给与鼓励和表扬,激发学生逐步探究的信心.教学方法问题情境-

-------独立思考--------合作探究----------归纳总结的教学方法。课时安排一课时教学准备多媒体课件制作、资料收集教学过程教师活动学生活动设计意图情景导入在现实世界中,存在着大量的相交线和平行线,师多

媒体出示图片感知相交线和平行线-------引入课题。学生认真观看图片播放并思考借助学生熟悉的生活图片,吸引学生的注意力,并从中发现相交线,渗透从实物中抽象出简单几何图形的意识,由学生的思维由具体引向抽象

。引出概念问题1:既然两条交错的铁轨可以看成是相交线,请同学画出相交线,并描述你画的图形。问题2在图中你发现了那些角?问题3这些角在位置上有什么关系?出示表格,按位置关系分类引导学生总结两类角的特征。归

纳出邻补角,对顶角的特征,引出概念,课件展示总结:邻补角,对顶角都是成对出现的,两直线相交出现对顶角。学生画图,感知∠1和∠2相邻,∠1和∠3相对。按位置关系分类。找角的特征,思考,交流讨论并回答。由实际问题引导学生初步感知相交线形成的角及其特点,同

时明确本节课要学习的内容。首先通过观察,然后让同学们画出两条相交的图形,引导学生分析图形中角与角之间的位置关系,再引导学生概括描述对顶角的特征,教师及引导两条直线相交才能产生对顶角,培养学生的归纳概括能力和严密的数学表达能力。巩固概念⑴下列各图中的∠1与∠2是对顶角吗?为什么?

学生思考,交流,举手回答本题直接取之于教材,考查学生运用对顶角的特征辨别对顶角。及时理解巩固所学的知识。出示问题:课件展示剪刀图片,把剪刀的做一做:用量角器分别量出∠1、∠2、∠3、∠4的通过操作观察让学生直观的感知对顶角相等,再(1)21(2)21(3)21

(5)21(4)21(6)21操作观察、合作探究两篇刀刃边沿看成是两条相交线,它们两两之间有什么数量关系?你的结论是怎样得到的?板演论证。师展示课件表格,总结:邻补角互补,对顶角相等。度数,它们两两之间有什么数量关系?学生动手操作思考后并回答进一步启发学生去测量验证和逻辑推理证

明,最终得到对顶角的性质。这种探究问题的方法是数学学习中最重要的方法之一,也就是说知识产生的过程必须要让学生亲身经历并完整体会。尝试应有、反馈矫正课件展示练习1、若∠1与∠2是对顶角,∠1=160,则∠2=______;若∠3与∠4是邻补角,则∠3+∠4=______2、若∠1与∠2为对顶角,

∠1与∠3互,则∠2+∠3=3、图中是对顶角量角器,你能说出用它测量角的原理吗?例1:如图,直线a、b相交,∠1=400,求∠2,∠3,∠4的度数。ba1234如图1,三条直线AB、CD、EF两两相交,在这个图形中,有对顶角___

__对,邻补角____对.图1学生思考后回答学生合作讨论,回答问题。例题学生先思考,讨论,师板演师范书写规范化。1、与已学知识联系,2、使所学知识及时得到反馈,3、师及时的纠错强调,4、例题设置引导学生规范语言表达,书写规范化。CE

ABFD图12、如图2,直线AB、CD相交于O,OE是射线。则∠3的对顶角是_____________,∠1的对顶角是_____________,∠1的邻补角是_____________,∠2的邻补角是图2知识

回顾总结课件展示表格,引导学生归纳总结,再次强调相交线所成的四角邻补角,对顶角的特征,性质。学生回顾总结,生生互相补充。用表格的形式总结知识点,使知识系统化。师生共同总结本节课的知识点,学生通过回答,加强自己的反思、总结,将知识进一步提升与升华。拓展提高思考题:1、如图,直

线a、b相交,ba1234(1)若∠2是∠1的3倍,求∠3的度数;(2)若∠2-∠1=400,求∠4的度数;(3)若∠1:∠2=2:7,求各角的度数。学生思考讨论交流,尝试用方程思想解决几何问题的方法解决问题1;尝试不同的数

学思想方法解决几何问题,分层作业,各有所获必做题课本121页习题10.1第1、2题选做题课外拓展:思考题;两条直线相交于一点,有几对对顶角?三条直线相交于一点,有几对对顶角?学生课外探究不同学生得到不同的发展。在多数学生巩固基础的同时,给少数学有余力的同学提供继续探究的机会。CAEDBO123图2

四条直线相交于一点,有几对对顶角?n条直线相交于一点,有几对对顶角?板书设计课题相交线对顶角,邻补角特征例题练习对顶角,邻补角的性质教学反思1.图片展示,活跃了课堂气氛、开拓学生思想、激发学生兴趣,学生从生活中抽象出几何图形,数学知

识来源生活。2.图片和文字材料相互配合,使教学内容得到一定程度的引申和拓展3.学生积极主动参与了获取知识的过程,帮助学生掌握数学学习的基本方法,培养学生学会用数学学科思维来分析、解决生活中的问题。4.不足之处:在提出问题的时候,学生的思考时间较少,没能让每位学生都有足

够的时间发表自己的观点,在以后的教学中还要努力提升自己,还需继续提高教学水平,多学习别人的长处,是自己教学水平更上一个台阶。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照