DOC

DOC

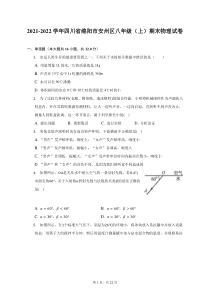

【文档说明】2021-2022学年四川省绵阳市安州区八年级上期末物理试题及答案解析.docx,共(22)页,319.471 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-168166.html

以下为本文档部分文字说明:

第1页,共22页2021-2022学年四川省绵阳市安州区八年级(上)期末物理试卷一、单选题(本大题共16小题,共32.0分)1.水是人类生存的最重要资源之一,下列关于水的相关数据中错误的是()A.用量筒量1L的水,它的质

量就是1kgB.声音在15℃水中1s传播的路程是340mC.水可以在90℃沸腾D.体积相同的水在0℃和10℃时的质量比4℃时的小2.为了比较几种材料(衣服、锡箔纸、泡沫塑料)的隔音性能,小明将机械闹钟作为声源放入鞋盒内,并在其四周塞满待测材料,让人一边听声音,一边向后退,直

到听不到声音为止,测量人到鞋盒距离。这一环节而言,属于科学探究中的()A.提出问题B.猜想假设C.进行实验D.分析论证3.男低音放声演唱时由女高音轻声伴唱,下面描述中正确的是()A.“男声”发声频率低,响度大;“女声”发声频率高,响度小B.“男声”发声频率低,振幅小;“女声”音调高,响度大

C.“男声”音调低,振幅大;“女声”发声带单位时间内振动次数小,响度小D.“男声”和“女声”的音色不同,是因为我们的听觉不同造成的4.如图所示,𝑂𝐴是光从水中射入空气的一条反射光线,若𝑂𝐴与水面夹角60°,关

于入射角𝛼折射光线与法线的夹角𝛽的说法正确的是()A.𝛼=60°,𝛽<60°B.𝛼=60°,𝛽>60°C.𝛼=30°,𝛽<30°D.𝛼=30°,𝛽>30°5.如图所示,在1个标准大

气压下,室温为26℃的环境中,将冰块放入易拉罐中并放入适量的盐,用筷子大约搅拌半分钟,然后用温度计测量罐中冰与盐水混合物的温度,并观察易拉第2页,共22页罐的下部和底部,会发现有白霜。下列说法中错误的是()A.往易拉罐中的冰块加盐,能降低冰的熔点B.易拉罐中的冰在

熔化过程中吸热,温度保持不变C.易拉罐中的盐水会有一部分结冰D.易拉罐底部的白霜是空气中的水蒸气凝华形成的6.已知液态氧气、氮气和二氧化碳,在一个标准大气压下的沸点是−180℃,−196℃和−78.5℃.如果在一个标准大气压下用降温的办法

,从空气中提取这些气体,那么温度下降时首先液化被分离出来的是()A.氧气B.氮气C.二氧化碳D.整个空气同时液化无法分离7.甲、乙、丙三人各乘一台升降机,甲看见楼房在匀速上升,乙看见甲在匀速上升,甲看见丙在匀速下降,则它们相对于地面的运动情况有以下说

法:①甲上升;②乙下降,但比甲快;③乙下降,但比甲慢;④丙下降,但比甲快;⑤丙上升,但比甲慢;⑥甲在匀速下降。这些说法中正确的是()A.①③⑤B.②④⑥C.②⑤⑥D.②③④8.马拉松比赛全程约42𝑘𝑚,一位选手前半程成

绩是1ℎ26𝑚𝑖𝑛。全程成绩是3ℎ21𝑚𝑖𝑛。下列判断正确的是()A.这位选手后半程的平均速度比前半程的平均速度大B.这位选手全程的平均速度比前半程的平均速度大第3页,共22页C.这位选手全程的平均速度大约是12.5𝑘𝑚/ℎD.这位选手后半程的平均速度大约是22𝑘𝑚

/ℎ9.室内火灾发生时,受困人员应采取弯腰甚至匍匐的姿势撤离,以尽量减少吸入有害气体或被灼伤.这是因为含有毒有害物质的气体()A.温度较低,密度较大,大量聚集在房间的下方B.温度较低,密度较小,大量聚集在房间的下方C.温度较高,密度较大,大量聚集在房间的上方D.温度较高,密度较小,大量聚集在

房间的上方10.现有400𝑚𝐿液体甲,它的质量正好等于600𝑚𝐿乙液体质量的一半,则甲、乙两种液体的密度之比是()A.3:4B.2:3C.4:3D.3:111.为了充分展示绵阳文明卫生城市的形象,城区很多地方要

求汽车禁止鸣笛,主干道路面铺设沥青,住宅区道路两旁安装隔音板等。这些措施的共同点主要是()A.绿化居住环境B.缓解“温室效应”C.降低噪音污染D.减少大气污染12.下列关于光的现象,说法正确的是()A.人们看到水中鱼的位置,并

不是鱼的实际位置B.黑板的“反光”现象是由于光的漫反射造成的C.汽车夜间行驶时车内不开灯,这主要是为了节约用电D.观察体温计所示的体温时,眼睛看到的水银柱是放大的实像13.将物体放在距凸透镜40𝑐𝑚处,在透镜另一侧距透镜3

0𝑐𝑚处的光屏上得到一个清晰的像,则此凸透镜的焦距范围是()A.10𝑐𝑚<𝑓<15𝑐𝑚B.15𝑐𝑚<𝑓<20𝑐𝑚C.20𝑐𝑚<𝑓<30𝑐𝑚D.30𝑐𝑚<𝑓<40𝑐𝑚第4页,共22页14.𝑃、𝑄是同一直线上相距12米

的两点,甲从𝑃点、乙从𝑄点同时沿直线相向而行,它们运动的𝑠−𝑡图象如图所示,分析图象可知()A.甲的速度小于乙的速度B.经过3秒,甲、乙相距4米C.乙到达𝑃点时,甲离𝑄点6米D.甲到达𝑄点时,乙离𝑃点2米15.世界上密度最小

的固体“气凝胶”是人类在探索新材料中取得的重要成果。该物质的坚固耐用程度不亚于钢材,且能承受1400℃的高温,而密度只有3𝑘𝑔/𝑚3.一架用钢材(𝜌钢=7.9×103𝑘𝑔/𝑚3)制成的质量约160吨的大

型飞机,如果用“气凝胶”做成,其质量相当于()A.一片鸡毛的质量B.一只鸡蛋的质量C.一个成年人的质量D.一台大卡车的质量16.某同学的家与学校之间隔了一座山。每天上学的过程中,前五分之二的路是上坡路,其余都是下坡路,他从家到学校要走36𝑚𝑖𝑛。如果该同学上坡行走速度不变,下

坡行走速度也不变,而且来回上坡行走速度都是下坡行走速度的三分之二。设他从家到学校的平均速度为𝑣1,从学校到家的平均速度为𝑣2。下列判断正确的是()A.𝑣1:𝑣2=1:1B.𝑣1:𝑣2=12:13C.他回家所用的时间是39𝑚𝑖𝑛D.他回家所用的时间是48𝑚𝑖𝑛二、填空题(

本大题共6小题,共24.0分)17.某同学对着一座山崖大喊一声,过了3𝑠,听到回声,则人与山崖的距离约为______,马赫数指的是声速的倍数,超音速飞机的飞行速度常用马赫数表示。某超音速飞机飞行时的马赫数是2.5,那么它的飞行速度是______𝑘𝑚/ℎ。(𝑣声=340𝑚/𝑠

)18.如图所示,在“探究声音是由物体振动产生的”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的泡沫塑料球,发现泡沫塑料球被多次弹开,如图甲所示,这样做是为了观察音叉正在振动,这种实验方法是______。图乙中敲击右边的音叉,左边完全相同的音叉将泡沫塑料

球弹开,如果图乙的实验放在月球上做,将看到泡沫塑料球______(选填“能”或“不能”)弹开。第5页,共22页19.如图所示是甲、乙两物体从同一位置向同一方向做直线运动的𝑠−𝑡图像。由图像可知,第24𝑠后以

甲为参照物,乙是______(选填“运动”或“静止”)。第4𝑠~第19𝑠,甲和乙的平均速度______(选填“𝑣甲>𝑣乙”、“𝑣甲<𝑣乙”或“𝑣甲=𝑣乙”)。20.近视眼的折光能力比正常眼______(选填“强”或“弱”)。隐形眼镜是一种直接贴在角膜表面的超薄镜片,可随着眼

球的运动而运动,目前使用的软质隐形眼镜是由甲醛丙烯酸(𝐻𝐸𝑀𝐴)制成的,中心厚度只有0.05𝑚𝑚。近视眼患者戴的𝐻𝐸𝑀𝐴超薄镜片的边缘厚度______(选填“小于”、“等于”或“大于”)0.05𝑚𝑚。21.煮鸡蛋和玉米棒等要用水,炸油条和花生米等要用菜油,这样可以对不同品类

食物提供煮熟所达到的温度,从物理学的角度看这样选择的主要原因是水和油的______不同。在一个标准大气压下,某同学把一支温度计先后放入冰水混合物和沸水中,分别标出温度计中液柱稳定后到达的位置𝐴和𝐵。将该温度计放在刻度尺旁,𝐴对着2𝑐𝑚刻度处,

𝐵对着22𝑐𝑚刻度处,则该刻度线的0刻度处对应的温度是______。22.新冠流行期间,医用氧气使用量较大,某医用钢瓶内氧气的密度是600𝑔/𝑚3,当用去了三分之一时,瓶内剩余氧气的密度是______𝑘𝑔/𝑚3;一个瓶

子的质量是200𝑔,装满水时总质量是700𝑔,装满密度为0.8×103𝑘𝑔/𝑚3的某种液体时,所装液体质量是______𝑘𝑔。第6页,共22页三、实验探究题(本大题共3小题,共28.0分)23.如图所示,某同学用光具座、蜡烛、凸透镜(焦距为12.5𝑐𝑚

)和光屏做“探究凸透镜成像的规律”的实验。(1)调节好各种设备后,为了验证凸透镜的焦距是否为12.5𝑐𝑚,该同学把蜡烛和凸透镜放在如图所示的刻度线处,把光屏移到光具座的______𝑐𝑚刻度线处,观察光屏上是否承接到等

大清晰的像。经验证该凸透镜的焦距是准确的。(2)实验进行一段时间后,发现像不在光屏中心了,若保持蜡烛和凸透镜的位置和高度不动,应将光屏向______(选填“上”或“下”)移动。(3)实验过程中,如果分别把蜡烛放在如图所示的𝐴

、𝐵、𝐶、𝐷四个点对应的刻度线处,在______点能够在光屏上承接到清晰、最大的像。24.某同学利用斜面、小车和挡板“测小车的平均速度”。他设计了如图1所示的实验装置,通过改变斜面的倾斜程度进行了两次实验,小车第二

次运动的𝑣−𝑡图像如图2所示,在实验过程中记录的数据如表,请你帮助该同学完成以下问题。第7页,共22页项目𝐴𝐵段𝐴𝐶段路程/𝑚0.40.8第一次实验时间/𝑠1.62.8第二次实验时间/𝑠2.44.8(1)该实验还需要的测量

仪器有刻度尺和______,测量小车平均速度的实验原理是______。(2)在第一次实验中小车全程的平均速度是______𝑚/𝑠(结果保留二位小数)。(3)实验中使用的斜面的倾角较小,其目的是______(填“缩短”或“增加”)测量时间,以减小测量时的

误差。(4)关于小车第二次运动的𝑣−𝑡图像更接近的是______(选填字母代号)。(5)如果计时操作不熟练,让小车过了𝐴点才开始计时,则会使所测𝐴𝐶段的平均速度𝑣𝐴𝐶偏______(填“大”或“小”)。25.小亮同学帮妈妈做饭时,发现茄

子漂在水面上。他想:“茄子的密度是多大呢?”他用天平和量筒测定茄子的密度,请你和他一起完成实验。(1)将天平放在______上,把游码放到标尺的左端的______处,当横梁稳定时,指针偏向分度盘的右侧,要使横梁平衡,应将平衡螺母______调。(2)切取

一小块茄子,用调节好的天平测出它的质量𝑚;在量筒中倒入适量的水,测出水的体积𝑉1;用细铁丝将茄子块压入量筒的水中,并使其浸没,测出水和茄子块的总体积𝑉2.茄子块密度的表达式:______(3)因为茄子具有吸水性,用

上述方法测出的茄子块体积______,茄子块的密度______。(选填“偏大”或“偏小”)四、计算题(本大题共2小题,共16.0分)26.某货运汽车的车厢最大容积是5𝑚3,每次最多可运质量为4𝑡的货物。通过计算判断:(1)现用它来运密度为2

.5×103𝑘𝑔/𝑚3的沙子,车厢能装满吗?(2)如果用它来运送20𝑚3的沙子,需要运多少趟?(3)若改为同时运钢材和木材,使它们装满车厢,则每趟最多约能运钢材多少吨?(已知𝜌钢=7.9×103𝑘𝑔/𝑚3,𝜌木=0.5×103𝑘𝑔/𝑚3)第8页,共22页27.某司

机驾车以72𝑘𝑚/ℎ的速度前行,突然发现前方80𝑚处有一障碍物。司机从发现障碍物到踩刹车需要的生理反应时间为0.75𝑠,汽车制动后还要滑行30𝑚才能停下。若司机酒后驾车的反应时间是正常生理反应时间的4倍,

请通过计算判断该车是否撞上障碍物?第9页,共22页答案和解析1.【答案】B【解析】解:A、水的密度ρ水=1.0×103kg/m3,则1L水的质量:m=ρ水V=1.0×103kg/m3×1×10-3m3=1kg,故A正确;B、声音在

15℃的空气中的传播速度是340m/s,在水中要比在空气中传播速度更快,故B错误;C、水的沸点受气压的影响,气压越小,沸点越低,当气压很低时,水可以在90℃沸腾,故C正确;D、水有反常膨胀的特点,水在4℃时的密度最

大,由ρ=𝑚𝑉可知,相同体积的水在0℃和10℃时的质量比4℃时的小,故D正确。故选:B。(1)知道水的密度和体积,利用密度公式计算出水的质量;(2)声音在15℃的空气中的传播速度是340m/s,在水中要比在空气中传播速度更快;(3)水的沸点受气

压的影响,气压越小,沸点越低;(4)水有反常膨胀的特点,水在4℃时的密度最大,利用密度公式分析相同体积水的质量的关系。本题考查密度公式的灵活运用、声音在不同介质中的传播速度、沸点与气压的关系,熟记物理规律是解题的关键。2.【答案】𝐶【解

析】解:“在其四周塞满待测材料,让人一边听声音,一边向后退”属于科学探究的实践阶段,在此过程完成后,可以得到实验需要的结论,所以此环节是进行实验的过程。故选:𝐶。科学探究的主要环节有提出问题--猜想与假设--制定计划与设计实验--进行实验与收集证据--分析与论证--评估--交流与合作,据此

结合题意进行分析判断。此题是对科学探究环节的考查,解题的关键是对采用过程的分析,并结合科学探究的基本过程解决此题。3.【答案】𝐴第10页,共22页【解析】解:𝐴𝐵𝐶、男低音放声演唱,“男声”发声频率低,单位时间内声带振动次数小,所以音调低;“男声”主唱,以他的声

音为主,声带振幅大,所以他的响度大;女高音轻声伴唱,“女声”发声频率高,单位时间内声带振动次数大,所以音调高;“女声”在轻声伴唱,声带振幅小,所以她的响度小;故A正确,BC错误;D、“男声”和“女声”的音色不同,是因为其声带不同噪声的,故D错误。故选:𝐴。声音的三个特征分别是:

音调、响度、音色,是从不同角度描述声音的:音调指声音的高低,由振动频率决定;响度指声音的强弱或大小,与振幅和距离有关;音色是由发声体本身决定的一个特性。该题考查了声音的音调、响度与音色的区别,正确区分音调与响度是解题的关键。4.

【答案】𝐷【解析】解:(1)根据光的反射定律的内容,作出其入射光线𝐵𝑂,反射光线与水面的夹角也为60°,反射角为90°−60°=30°,因为反射角等于入射角,所以入射角为𝛼为30°.(2)光从水中斜射入空气中时,要发生折

射,折射光线𝑂𝐶如图所示,因为折射角大于入射角,所以折射角𝛽>30°.(1)知道𝑂𝐴是光从水斜射入空气中的一条反射光线,并且知道𝑂𝐴与水面的夹角,可求反射角;根据反射定律画出入射光线,并求出入射角的大小;(2)光从水中斜射入空气中,折射光线和入

射光线分居于法线的两侧,据此画出折射光线,根据折射角大于入射角,确定折射角的大小.此题主要考查了光的反射和光的折射定律的内容,同时考查了反射角、入射角、折射角的概念.要解决此题,要根据已知条件和所学的知识作出有关的光路图.5.【答案】𝐶第11页,共22

页【解析】解:A、由题意知,在冰中加盐,可以降低冰的熔点,故A正确;B、冰是晶体,在熔化过程中吸收热量,温度保持不变,故B正确;C、盐水的凝固点低于冰的凝固点,所以盐水不能继续放热,所以不会结冰,故C错误;D、白霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,故D正确。故选:𝐶

。(1)晶体的熔点跟晶体的种类、是否有杂质、压强等有关;晶体中有杂质可以降低晶体的熔点;(2)晶体在熔化过程中吸收热量温度保持不变;(3)凝固的条件:达到凝固点,继续放热;(4)物质由气态直接变为固态的过程叫凝华,凝华过程需要放出热量。本题主要考查学

生对物态变化、晶体熔点与杂质是否有关的了解,以及凝华现象,对生活中常见的物态变化要有所认识。6.【答案】𝐶【解析】解:从数据中可知,液态氮的沸点最低,则最容易沸腾;而二氧化碳的沸点最高,很难沸腾,相反最容易液化。所以如果在一个标准大

气压下用降温的办法,从空气中提取这些气体,那么温度下降时首先液化被分离出来的是二氧化碳。故选:𝐶。此题主要考查了沸腾的条件及其应用,要知道沸点越低,越容易汽化;沸点越高,越容易液化。7.【答案】𝐵【解析】解:(1)甲看到楼房匀速上升,说明甲相对于地面匀速下降

,故①错误、⑥正确;(2)乙看到甲匀速上升,说明乙相对于地面匀速下降,且𝑣乙>𝑣甲,故②正确、③错误;(3)甲看到丙匀速下降,说明丙相对于地面匀速下降,且𝑣丙>𝑣甲,故④正确、⑤错误。故选:𝐵。解答此题的关键是看

被研究的物体与所选的标准,即参照物之间的相对位置是否发生了改变,如果发生改变,则物体是运动的;如果未发生变化,则物体是静止的。此题主要考查学生对参照物的选择、运动和静止的相对性的理解和掌握,研究同一物体的运动状第12页,共22

页态,如果选择不同的参照物,得出的结论可以不同,但都是正确的结论。8.【答案】𝐶【解析】解:后半程的时间为:𝑡后=𝑡−𝑡前=3ℎ21𝑚𝑖𝑛−1ℎ26𝑚𝑖𝑛=1ℎ55𝑚𝑖𝑛=1156

0ℎ,前半程的时间为:𝑡前=1ℎ26𝑚𝑖𝑛=8660ℎ,全程的时间为:𝑡=3ℎ21𝑚𝑖𝑛=3.35ℎ;C、全程的平均速度为:𝑣=𝑠𝑡=42𝑘𝑚3.35ℎ≈12.5𝑘𝑚/ℎ,故C正确;

𝐴𝐵𝐷、前半程的平均速度为:𝑣前=𝑠前𝑡前=21𝑘𝑚8660ℎ≈14.7𝑘𝑚/,后半程的平均速度为:𝑣后=𝑠后𝑡后=21𝑘𝑚11560ℎ≈11𝑘𝑚/ℎ,故ABD错误。故选:𝐶。(1)根据全程的时间和前半程的时间算出后半程的时间

;根据速度公式𝑣=𝑠𝑡算出全程的平均速度和后半程的平均速度,并比较大小;(2)根据𝑣=𝑠𝑡以及前半程、后半程的时间比较出前半程与后半程平均速度的大小;本题考查了平均速度公式的应用,熟练公式即可解答。9.【答案】𝐷【解析

】解:建筑物内起火后,温度较高,室内有毒气体体积膨胀,密度减小;根据物体的浮沉条件,有毒气体漂浮在房间的上方.所以,为有效避免吸入有害气体或被灼伤,受困人员应采取弯腰甚至匍匐的姿势撤离火场.故选D.物体有热胀冷缩的性质,温度变化,体积会变化

,它的密度随温度的变化而变化,根据物体的浮沉条件判断正确答案.本题联系学生实际,考查密度和物体浮沉条件的应用,体现了学以致用的思想.10.【答案】𝐴【解析】解:由题意知:两种液体的体积之比为𝑉甲𝑉乙=400

𝑚𝐿600𝑚𝐿=46=23;质量之比为𝑚甲𝑚乙=12;第13页,共22页由𝜌=𝑚𝑉可得,甲乙液体密度之比为𝜌甲𝜌乙=𝑚甲𝑉甲𝑚乙𝑉乙=𝑚甲𝑚乙×𝑉乙𝑉甲=12×32=34。故选:𝐴。

求出两种液体的体积之比和质量之比,利用公式𝜌=𝑚𝑉得到密度之比。此题考查密度计算公式的应用,其中读懂题意,得到两种液体体积和质量的比例关系,是正确解答的关键。11.【答案】𝐶【解析】解:在城区汽车禁止鸣笛,是在声源处减弱噪声;在主干道路面铺设沥青,可

以让石块结合的更紧密,减轻石块间的振动,从而减弱车子的振动,减弱噪音;住宅区道路两旁安装隔音板,是在传播过程中减弱噪声。因此这些措施的共同点主要是降低噪音污染。故选:𝐶。减弱噪声途径主要有:在声源处减弱,在人耳处减弱,在传播途径中减弱。本题主要考查学生对减弱噪声途径

的了解和掌握,是一道基础题,是中招的重点。12.【答案】𝐴【解析】解:𝐴、人们看到水中鱼的位置,并不是鱼的实际位置,比实际鱼的位置偏高,故A正确;B、黑板的“反光”现象是由于光的镜面反射造成的,故B错误;C、汽车夜间行驶时车内不开灯是防止车内物体比较亮在汽车前玻璃成像,影

响司机视线,防止交通事故发生,故C错误;D、体温计是三棱状,相当于凸透镜,观察体温计所示的体温时,眼睛看到的水银柱是放大的虚像,故D错误。故选:𝐴。(1)水中的鱼反射出光线,到水面处发生偏折,折射光线远离法线

,人眼逆着光线看去感觉从折射光线的反向延长线上射出的,所以鱼的实际位置和鱼的像不在同一点;(2)正常情况下,黑板发生漫反射,黑板反光是黑板发生了镜面反射的缘故;第14页,共22页(3)夜间汽车内开灯,汽车内的物体比较亮,物体射出光线经汽车前玻璃(相当于

平面镜)反射成像。影响司机视线,容易发生交通事故;(4)体温计制成三棱状,相当于凸透镜,水银柱在凸透镜的一倍焦距以内,水银柱成正立放大的虚像。本题从实际生活中涉及到平面镜成像、放大镜、光的折射现象、漫反射、镜面反射等,包含

了光学的大部分内容。13.【答案】𝐵【解析】解:因为物距大于像距,所以满足物距大于2倍焦距,且像距介于1倍焦距与2倍焦距之间,所以40𝑐𝑚>2𝑓,𝑓<30𝑐𝑚<2𝑓,化简后可得15𝑐𝑚<𝑓<20𝑐𝑚。故选:𝐵。

根据给出的物距和像距的关系,利用凸透镜成像的规律可以确定该凸透镜焦距的范围。本题主要考查了凸透镜成像规律的应用,属于基础题。14.【答案】𝐶【解析】解:(1)在图甲的图象中可看出,当时间为4𝑠时,路程为12𝑚;速度𝑣甲=𝑠𝑡=12𝑚4

𝑠=3𝑚/𝑠;在图乙的图象中可看出,当时间为6𝑠时,路程为12𝑚;速度𝑣乙=𝑠𝑡=12𝑚6𝑠=2𝑚/𝑠;所以甲的速度大于乙的速度,故A错误;(2)3𝑠后,甲乙通过的路程分别为:𝑠甲=𝑣

甲𝑡=3𝑚/𝑠×3𝑠=9𝑚;𝑠乙=𝑣乙𝑡=2𝑚/𝑠×3𝑠=6𝑚;3秒后甲、乙的距离为𝑠=𝑠甲+𝑠乙−𝑠0=9𝑚+6𝑚−12𝑚=3𝑚,故B错误;(3)由图象知,乙到达𝑃点时,用时6𝑠,甲行走的路程为𝑠甲=𝑣甲𝑡=3𝑚/�

�×6𝑠=18𝑚,甲离𝑄点距离𝑠=𝑠甲−𝑠0=18𝑚−12𝑚=6𝑚,故C正确;(4)由图象知,甲到达𝑄点时,用时4𝑠,乙行走的路程为𝑠乙=𝑣乙𝑡=2𝑚/𝑠×4𝑠=8𝑚,乙离𝑃点距离

𝑠=𝑠0−𝑠乙=12𝑚−8𝑚=4𝑚,故D错误。故选:𝐶。分析图象中的数据和函数(𝑠−𝑡)关系,可看出物体做匀速直线运动,并根据𝑠−𝑡关系,求出甲乙的速度;运用速度公式的变形分别求出甲乙的路

程;最后求出3秒后甲乙的距离。第15页,共22页由图象读出乙到达𝑃点、甲到达𝑄点时的时间,再根据速度公式分别求出甲乙通过的路程,减去相距的12𝑚即可得出答案。此题考查了速度有关的知识和对图象的分析处理能力;从

图象中找出有用的信息,并运用速度的公式求出题目中的量。15.【答案】𝐶【解析】解:飞机体积:𝑉=𝑚𝜌=160000𝑘𝑔7.9×103𝑘𝑔/𝑚3=20.25𝑚3,𝑚′=𝜌′𝑣=3𝑘𝑔/𝑚3×20.25𝑚3=60.75�

�𝑔。一片鸡毛的质量不过1𝑔,一只鸡蛋的质量大约50𝑔,一台大卡车的质量大约有几吨,一个成年人的质量大约几十千克。60.75𝑘𝑔大约是一个成年人的质量。故选:𝐶。先算出大型飞机的体积,再由“气凝胶”的密度算出质量。然后估测。对于估测题

首先要对物理单位大小有所了解,再就是平时要注意这方面能力的培养。本题与以往的估测不太一样,要注意先把质量算来再进行估测。16.【答案】𝐶【解析】解:设学校与家的路程为𝑠,则上学时上坡路为𝑠1=25𝑠,下坡路为�

�2=35𝑠;又设上坡路的速度为𝑣,则下坡路的速度为32𝑣,由速度公式𝑣=𝑠𝑡可得:上学时的平均速度𝑣1=𝑠25𝑠𝑣+35𝑠32𝑣=𝑠2𝑠5𝑣+2𝑠5𝑣=54𝑣;放学时的平均速度𝑣2=

𝑠35𝑠𝑣+25𝑠32𝑣=𝑠3𝑠5𝑣+4𝑠15𝑣=1513𝑣;𝐴𝐵、𝑣1𝑣2=54𝑣1513𝑣=1312,可见𝐴、𝐵均错误;𝐶𝐷、又他从家到学校要走36𝑚𝑖𝑛,即𝑠𝑣1=𝑠54𝑣=45×𝑠𝑣

=36𝑚𝑖𝑛,解得:𝑠𝑣=36𝑚𝑖𝑛×54=45𝑚𝑖𝑛;则他回家所用的时间为𝑡=𝑠𝑣2=𝑠1513𝑣=1315×𝑠𝑣=1315×45𝑚𝑖𝑛=39𝑚𝑖𝑛,可见,C正确,D错误;故选:𝐶。第16页,共22页设学校到家的路程为𝑠,依据题意,上学时的

上坡路和下坡路,刚好是放学回家的下坡路和上坡路,又设上坡速度为𝑣,可推知下坡速度为32𝑣,进而推知上坡时间为上坡路程与上坡速度之比,下坡时间为下坡路程与下坡速度之比,计算上学时的平均速度和放学时的平均速度,据此分析解答。本题考查平均速度的计算的知识,全程的平均速度等于总路程与总时间的比值,明

确上坡时间和下坡时间是解答本题的难点。17.【答案】510𝑚3060【解析】解:由题可知声音到达山崖所用时间为𝑡=3𝑠2=1.5𝑠,由𝑣=𝑠𝑡可知人与山崖的距离约为:𝑠=𝑣声𝑡=340𝑚/𝑠×1.5𝑠=510𝑚;由题知某超音

速飞机飞行时的马赫数是2.5,那么它的飞行速度是:𝑣′=2.5𝑣声=2.5×340𝑚/𝑠=850𝑚/𝑠=3060𝑘𝑚/ℎ。故答案为:510𝑚;3060。声音到达山崖的时间等于听到回声所用时间的一半,

已知声速,利用𝑣=𝑠𝑡可求出人与山崖的距离;根据题干中马赫数的含义求出某超音速飞机飞行时的速度。本题考查了对回声测距的应用和理解马赫数的含义,属于基础题,难度不大。18.【答案】转换法不能【解析】解:在探究“声音是由物体振动产

生的”实验中,将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球被多次弹起,这样做是为了把音叉的微小振动放大,便于观察,这种实验方法是转换法;声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,因此不能看到乒乓球被弹起。故答案为:

转换法;不能。(1)将无法直接观察到的现象转变为另一种相关的可观察到的现象进行分析,这种方法是转换法;(2)声音的传播需要介质,声音可以在固体、液体和气体中传播,不能在真空中传播。本题考查了对转换法和声音的传播的理解

,属于基础题,难度不大。19.【答案】静止𝑣甲=𝑣乙第17页,共22页【解析】解:(1)由图可知,甲的𝑠−𝑡图像是倾斜直线,说明甲一直做匀速直线运动,则甲的速度为:𝑣甲=𝑠甲𝑡甲=90𝑚30𝑠=

3𝑚/𝑠;24~30𝑠内乙做匀速直线运动,这段时间内乙的速度为:𝑣乙=𝑠乙𝑡乙=75𝑚−57𝑚30𝑠−24𝑠=3𝑚/𝑠;由上述分析可知第24𝑠后甲、乙的速度相同,则以甲为参照物,乙是静止的;(2)由图可知,在第4𝑠~第19𝑠内,甲、乙通过的

路程相同,由𝑣=𝑠𝑡可知甲、乙的平均速度相同,即𝑣甲=𝑣乙。故答案为:静止;𝑣甲=𝑣乙。(1)在𝑠−𝑡图像中倾斜直线代表物体做匀速直线运动;利用速度公式可求出甲的速度和24~30𝑠内乙的速度;进而分析以甲为参照物,乙的运动状态;(2)由图可知甲、乙在第4

𝑠~第19𝑠内通过的路程,利用𝑣=𝑠𝑡分析甲、乙的平均速度。本题考查了对速度公式的应用,理解运动图像的含义,从图像中读取相关的数据进行计算是解题的关键。20.【答案】强大于【解析】解:近视眼的晶

状体较厚,所以对光的会聚能力与正常的眼睛相比要强一些。近视眼看不清楚远处的物体,原因是远处物体的像成在视网膜的前方,可用发散作用的凹透镜矫正,使光线会聚能力减弱,能使像成在视网膜上,能看清物体。近视眼患

者戴的是凹透镜,凹透镜的四周的厚度要比中间的厚度厚,故这种超薄镜片的边缘厚度大于0.05𝑚𝑚。故答案为:强;大于。近视眼的晶状体较厚,会聚能力较强,看远处的物体时,将像成在视网膜的前面。透镜分为两种:中间厚,边缘薄的叫凸透镜。中间薄,边缘厚的叫凹透镜。本题

考查了近视眼的矫正方法,本题与学生的实际生活联系密切,能够体现从物理走向生活的理念。21.【答案】沸点−10℃【解析】解:(1)煮鸡蛋和玉米棒等要用水,炸油条和花生米等要用菜油,这样可以对不同食物提供各自煮熟所需达到的温度,这样选择的原因

是因为油和水的沸点不同;第18页,共22页(2)由题意知,𝐴处的温度为0℃,𝐵处的温度是100℃,𝐴对着2𝑐𝑚刻度处,𝐵对着22𝑐𝑚刻度处,则每厘米代表的温度是𝑡0=100℃22−2=5℃;则该刻度线的0刻度处对应的温度为:5℃/𝑐𝑚×(0𝑐𝑚−2𝑐

𝑚)+0℃=−10℃。故答案为:沸点;−10℃。(1)液体沸腾时的温度叫沸点,不同液体的沸点一般不同;(2)在一个标准在大气压下,冰水混合物的温度为0℃,沸水的温度为100℃,由此确定出单位长度所代表的温度,从而计算出实际的温度。考查了沸点以及温度计示数的计算,关键要

能够根据标准大气压下冰水混合物的温度和沸水的温度,计算出每厘米代表的温度。22.【答案】0.40.4【解析】解:(1)由于气体具有流动性,当瓶内氧气用了三分之一后,氧气的质量变为原来的三分之二,氧气的体积不变,则剩余氧气的密度为:𝜌′=(1−13)𝜌

𝑉𝑉=23𝜌=23×600𝑔/𝑐𝑚3=400𝑔/𝑐𝑚3=0.4𝑘𝑔/𝑚3;(2)已知瓶子的质量𝑚0=200𝑔,装满水后总质量𝑚1=700𝑔,则水的质量为:𝑚水=𝑚1−𝑚0=700𝑔−200𝑔=500𝑔,则瓶子

的容积为:𝑉0=𝑉水=𝑚水𝜌水−500𝑔1𝑔/𝑐𝑚3=500𝑐𝑚3,已知液体的密度为𝜌液=0.8×103𝑘𝑔/𝑚3=0.8𝑔/𝑐𝑚3,由𝜌=𝑚𝑉可知液体的质量为:𝑚液=𝜌液𝑉0=0.8𝑔/𝑐𝑚3×500𝑐�

�3=400𝑔=0.4𝑘𝑔。故答案为:0.4;0.4。(1)由于气体具有流动性,在密封容器内的气体被用去部分后,剩余的气体体积不变,质量变为原来的三分之二,结合密度公式可得出瓶内剩余氧气的密度;(2)已知瓶子的质量和装满水后的总质量,由此可得出水的质量,再利用𝜌=𝑚𝑉可求出水的体

积,即瓶子的容积;装满液体后液体的体积等于瓶子的容积,利用𝜌=𝑚𝑉可求出液体的质量。本题考查了对密度公式的应用,解题关键是要知道装满水和液体的体积与瓶子的容积相等。23.【答案】75.0上𝐶第19页,共22页【解析】解:(1)凸透镜焦距𝑓=

12.5𝑐𝑚,当物距等于25.0𝑐𝑚时,像距也等于25.0𝑐𝑚,小明把蜡烛和凸透镜放在如图所示的刻度线处,把光屏移到光具座的75.0𝑐𝑚刻度线处,观察光屏上是否承接到等大、清晰的像。经验证,凸透镜的焦距准确;(2)实验进行一段时间后,蜡烛越烧

越短,发现像不在光屏中心了,根据经过光心的光线的传播方向不变可知,像会向上移动,若保持蜡烛和凸透镜的位置和高度不动,应将光屏向上移动,像才能成在光屏的中央;(3)物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立放大实像,把

蜡烛放在如图所示的𝐴、𝐵、𝐶、𝐷四个点对应的刻度线处,𝐷在一倍焦距之内,成的是虚像,虚像不能被光屏接收;𝐴、𝐵、𝐶的物距都大于焦距,成的是实像,物距越小,像距越大,像越大,故在𝐶点能够在光屏上承接到清晰、最大的烛焰的像。故答案为:(1)75.0;(2)上;

(3)𝐶。(1)根据物距等于2𝑓时,成倒立等大的实像特点得出凸透镜的焦距;(2)根据经过光心的光线的传播方向不变分析;(3)物距大于一倍焦距小于二倍焦距成倒立放大实像,像距大于二倍焦距;当𝑢>2𝑓时,成倒立、缩小的实像,像距𝑓<𝑣<2𝑓。本题主要考查探究凸透镜成像规律,属于基

础题,难度不大,本题的难点是分析𝐴𝐵𝐶𝐷成像的大小。24.【答案】秒表𝑣=𝑠𝑡0.29增加𝐶大【解析】解:(1)该实验过程中需要测量路程和时间,因此需要的测量仪器除了刻度尺,还需秒表;测量小车的平均速度

的实验原理是𝑣=𝑠𝑡;(2)由表格数据可知在第一次实验中,小车在𝐴𝐶段通过的路程为𝑠=0.8𝑚,第一次实验中𝐴𝐶段所用的时间为𝑡=2.8𝑠,则第一次实验中𝐴𝐶段的平均速度为:𝑣=𝑠𝑡=0.8𝑚2.8𝑠≈0.29𝑚

/𝑠;(3)斜面的坡度越大,小车在斜面上滑下的速度越快,在斜面上运动的时间越短,因此实验中使用的斜面的倾角较小,其目的是增加测量时间,以减小测量时的误差;(4)由表格数据可知,第二次实验中,小车在𝐴𝐵段和𝐵

𝐶段的路程相同,小车在𝐵𝐶段所用的时间为:𝑡𝐵𝐶=4.8𝑠−2.4𝑠=2𝑠,因此𝐵𝐶段时间小于𝐴𝐵段时间,由𝑣=𝑠𝑡可知𝐵𝐶段的平均速度大于𝐴𝐵段的平均速度;即小车在斜面上做的是加速运动;第20页,共22页A、由

图可知,随着时间增加,速度逐渐变小,说明是减速运动,不符合题意;B、由图可知,随着时间增加,速度保持不变,说明是匀速运动,不符合题意;C、由图可知,随着时间增加,速度逐渐增加,说明是加速运动,符合题意;D、由图可知,随着时间

增加,速度先减小后增加,不符合题意;故选:𝐶;(5)若小车过了𝐴点才开始计时,所测𝐴𝐶段的时间会偏小,𝐴𝐶段路程一定,由𝑣=𝑠𝑡可知测得𝐴𝐶段的平均速度偏大。故答案为:(1)秒表;𝑣=𝑠𝑡;(2)0.29;(3)增加;(4)𝐶;(5)大。(1)测量平

均速度的实验原理是𝑣=𝑠𝑡,由实验原理可知需要测量的物理量和所需的测量工具;(2)由表格数据可知第一次实验中小车在𝐴𝐶段通过的路程和所用时间,利用速度公式可求出第一次实验中𝐴𝐶段的平均速度;(3)斜面的坡度越大,小车在斜面上滑下

的速度越快,在斜面上运动的时间越短,据此分析;(4)由表格数据可知第二次实验中,小车在𝐴𝐵段和𝐴𝐶段的路程及时间,进而可知小车在𝐵𝐶段的路程和时间,利用𝑣=𝑠𝑡分析𝐴𝐵段和𝐵𝐶段的平均速

度大小,便可知道小车的运动状态,再从图2中找出符合条件的图像即可;(5)若小车过了𝐴点才开始计时,所测𝐴𝐶段的时间会偏小,再由𝑣=𝑠𝑡分析即可。本题考查了对平均速度实验的掌握,考查的细节较多,注意基本知识的运用,难度不大。25.【答案】水平台零刻度线左

𝜌=𝑚𝑉2−𝑉1偏小偏大【解析】解:(1)将天平放在水平台上,把游码放到标尺的左端的零刻度处,若指针偏向分度盘右侧,因此要向左移动平衡螺母,直到指针指在分度盘的中间。(2)茄子的质量𝑚;茄子的体积𝑉=𝑉2−𝑉1;茄

子的密度𝜌=𝑚𝑉=𝑚𝑉2−𝑉1;(3)因为茄子具有吸水性,故测得的𝑉2偏小,因此茄子的体积𝑉=𝑉2−𝑉1偏小,根据𝜌=𝑚𝑉知测得的茄子的密度偏大;故答案为:(1)水平台;零刻度线;左;(2)𝜌=𝑚𝑉2−𝑉1;(3)偏小;偏大(1)天平

使用之前要调平,指针的偏转方向判断天平哪端下沉,调节过程中,平衡螺母向下沉的反第21页,共22页方向移动,左偏右移,右偏左移;(2)利用密度公式𝜌=𝑚𝑉求茄子的密度;(3)根据质量和体积的变化,结合密度公式分析解答。测固体的密度是初中物理比较基本的实验,本题考查用天平和

量密度的计算,考查了学生的实验能力。26.【答案】解:(1)已知每次最多可运货物𝑚=4𝑡=4000𝑘𝑔,则可运沙子的体积为:𝑉沙=𝑚𝜌沙=4000𝑘𝑔2.5×103𝑘𝑔/𝑚3=1.6𝑚3<5𝑚3,则车厢不

能装满;(2)由上述可知,每次只能装1.6𝑚3的沙子,所以20𝑚3的沙子要运:𝑛=20𝑚31.6𝑚3=12.5≈13(趟);(3)设每次最多运钢材质量为𝑚1,木材质量为𝑚2;每次运钢材的体积为𝑉

1,木材的体积为𝑉2,则由题意可得:𝑚1+𝑚2=4000𝑘𝑔,即𝜌钢𝑉1+𝜌木𝑉2=4000𝑘𝑔,𝑉1+𝑉2=5𝑚3,代入数据可解得:𝑚1≈1601𝑘𝑔=1.601𝑡。答:(1)现用它来运密度为2.5×

103𝑘𝑔/𝑚3的沙子,车厢不能装满;(2)如果用它来运送20𝑚3的沙子,需要运13趟;(3)每趟最多约能运钢材1.601吨。【解析】(1)已知每次最多可运货物的质量和沙子的密度,利用𝑉=𝑚𝜌可求

出可运沙子的体积,与车厢最大容积比较即可;(2)由上述分析可知每次最多可装沙子的体积,已知车厢的容积,便可求出20𝑚3的沙子需要运多少趟;(3)由题知,要求每次都将货物装满车厢,并且达到最大装载量,即钢材料的体积加上木材的体积等于车厢的最大容积,再利用钢材料的

质量加上木材的质量等于最大装载量,列方程求解。本题考查了密度公式的应用,根据体积、质量关系利用密度公式得出关于钢材料质量的方程,进行求解是本题的关键。27.【答案】解:由题知,汽车的速度𝑣=72𝑘𝑚/ℎ=20𝑚/𝑠,酒后驾车的反应时间:𝑡′=4𝑡=4×0.75𝑠=3𝑠,则酒后驾车

的反应距离:𝑠′=𝑣𝑡′=20𝑚/𝑠×3𝑠=60𝑚,司机从发现险情到汽车完全停止时,汽车行驶的总路程:𝑠总=𝑠′+𝑠滑=60𝑚+30𝑚=90𝑚>第22页,共22页80𝑚,所以汽车将撞上障碍物。答:汽车会撞上障碍物。【解

析】司机酒后驾车的反应时间是正常生理反应时间的4倍,据此求出司机酒后驾车的反应时间;知道速度和时间,根据𝑣=𝑠𝑡求出酒后驾车的反应距离,再加上制动距离等于车行驶的总路程,然后和距离障碍物的距离进行比较即可得出答案

。本题考查速度公式的应用,关键要知道司机有反应时间,汽车有制动时间,同时告诫我们一定要遵守交通规则。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照