DOC

DOC

【文档说明】青岛版(六三制)四年级数学下册《重叠》教学设计9.doc,共(4)页,77.000 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-141184.html

以下为本文档部分文字说明:

1《重叠问题》教学设计【教学内容】《义务教育教科书·数学》(青岛版)六年制四年级下册“智慧广场”【教材分析】教材通过统计表的方式列出参加“六一”文艺汇演的学生名单,而总人数并不是这两个小组的人数之和,从而引发学生的认知冲突。借助直观图(即韦

恩图)把这两个文艺汇演小组的关系直观地表示出来,初步感悟集合思想,从而帮助学生找到解决问题的办法。并通过解决实际生活中的重叠问题,在学生经历体验重叠问题的建模过程中,为今后学习打下良好基础。【教学目标】1.让学生经历集合图的产生

过程,能借助直观图,利用集合的思想方法解决简单的重叠问题,突出解决问题策略的多样性。2.通过设计有效的数学活动,学生经历探究的过程,在自主探索与合作交流中学习、发展,体验重叠问题建模的过程,并初步感知数学的严密逻辑。3.引导学生在积极主动

参与数学活动的过程中体验身边数学的价值,获得成功的体验,提高学习数学的兴趣。【教学重点】理解有重叠时,应从“两项之和”减去“重叠部分”。并能用它解决简单的实际问题。【教学难点】使学生经历韦恩图的创造过程,初步体会集

合的有关思想方法。【教具准备】板贴、课件【教学过程】一、创设情境,提出问题运用脑筋急转弯的故事引入到重叠问题。创设情境,利用“六一”儿童节的文艺汇演,参加合唱和舞蹈的人数和总人数不一致,从而激发学生的学习兴趣

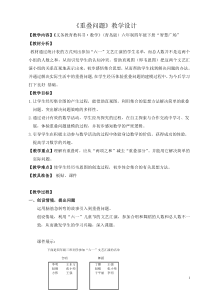

,深入课题。课件展示:下面是四年级三班同学参加“六一”文艺汇演的名单合唱舞蹈李明王东方丁娜王强赵刚张小帅赵刚张小帅方伟王强于平丽李明2周晓丽赵云徐大文刘乐乐孙亮陈红毛小宁合计:10人合计:9人谈话:从中你获得哪些数学信息?你能提出什么数学问题?师问:参加文艺汇演的一共有几人?生答:有19人。生答

;有15人。谈话:这两种结果哪种正确呢?让我们一起进行深入地探讨。【设计意图】结合学生的生活实际创设情境,引导学生提出问题.借助两种不同结果的知识冲突,激发学生深入探究的欲望。二、合作探究,体验策略1.明确要求,合作探究。谈话:要求参文艺汇演的一共有多少人?看来老师设计的这个

图表不是很理想,下面请同学们帮助老师请设计一张图,能把两个小队的数量关系清楚地表示出来。设计要求:(1)以小组为单位,用你们喜欢的方式改造或重新设计名单。(2)名单要更清楚地反映同学们的报名情况。小组独立探究,教师巡视。启发:怎样让人一眼看出哪些人是参加合唱的?哪些人是

参加舞蹈的?哪些人既参加合唱队,又参加舞蹈队?2.数形结合,说图明理。提问:哪些人是参加合唱的?哪些人是参加舞蹈的?哪些人既参加合唱队,又参加舞蹈队?学生展示小组作品,评价。学生指图理解各部分的意义。小结:介绍韦恩图。【设计意图】尊重学生的认知基础,找准学生已有的知识

经验与新知识的衔接点,引导学生在合作探究中经历韦恩图的创造过程,初步体会分类、集合的思想。[深入探究、建立模型]提问:根据韦恩图,要求参加文艺汇演一共有多少人,怎样列式?追问:如果重叠部分有5人呢?6人呢?7人呢?„„学生独立思考并回答,教师板书算式。310+9-4=15(人)10+

9-5=14(人)10+9-9=10(人)师引导;从这些算式中,我们能发现什么呢?师生共同交流。总结方法:总数=两项之和-重复的数(板书)【设计意图】通过重叠部分数量的变化,并列出不同的算式,让学生通过观察

、比较归纳总结出解决重叠问题的一般方法,建立解决问题的模型。三、解决问题、形成技能1.四年级一班订《开心学堂》和《探索历史》两种杂志,每人至少订一种。其中订《开心学堂》的有25人,订《探索历史》的有27人,两种都订的有10人。全班有多少人?(学生独立思考

,提示学生画图分析并计算。)2.(学生独立计算,全班交流,寻找重叠部分。)3、春季趣味运动会中,跳绳的有14人,踢毽子的有30人,参加这两项比赛的一共有35人,两项都参加的有多少人?(学生独立思考,提

示学生画图分析并计算。)【设计意图】练习题的设计由易到难,力求适合学生认知发展的需求。使学生在解决问题的过程中,既巩固解决重叠问题的方法,又培养思维能力。四、谈收获1.谈话:同学们,你有什么收获?(引导学生从知识、方法、情感等方面总结。)4【设计意

图】灵活地引领学生从“知识”“方法”“情感”等多方面全面回顾梳理,帮助学生积累一些基本的数学活动经验,养成全面回顾的习惯,培养自我反思、全面概括的能力。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照