DOC

DOC

【文档说明】第12课《湖心亭看雪》教学设计13-九年级语文上册统编版.doc,共(6)页,99.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-110495.html

以下为本文档部分文字说明:

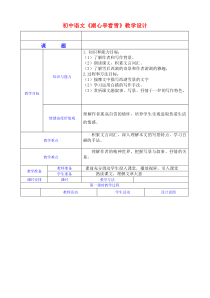

初中语文《湖心亭看雪》教学设计课题教学目标知识与能力1.知识和能力目标:(1)了解作者和写作背景。(2)朗读课文,积累文言词汇。(3)了解雪后西湖的奇景和作者游湖的雅趣。2.过程和方法目标:(1)揣摩文中描写西湖雪景的文字(2)学习

运用白描的写作手法。(3)赏析课文融叙事、写景、抒情于一炉的写作特色。情感态度价值观理解作者孤高自赏的情怀,培养学生乐观进取热爱生活的情感。教学重点积累文言词汇,深入理解本文的写景特点,学习白描的手法。教学难点理解作者的精神世界,把握写景与叙事、抒情的关系。教学准备教师准备课前充分调动学

生投入课堂,播放视屏,引入课堂学生准备熟读课文,理解文章大意课时安排课时教学方法第一课时教学过程教师活动学生活动设计意图教学流程一、诗句导入,创设情境俗话说:“上有天堂,下有苏杭。苏杭美景,最数西湖”。杭州西湖是我国著名的旅游胜地,自古以来就有文人墨客为她流下了不少的传世佳作。

关于西湖的诗句,同学们能够背诵多少?教师出示一组西湖的图片(生1:最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤;生2:接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红„„)教师总结:是啊,诗人的心中有一个春天,那么她笔下的西湖就春意盎然;诗人心中有一份柔情,那么他笔下的

西湖就温柔缠绵;可是,如果诗人的心中有一片寒冰呢,那么他笔下的西湖又将是怎样的呢?今天,就让我们和张岱一起去《湖心亭看雪》背诵诗歌注意大屏幕创设情境,集中学生的注意力;设置疑问,调动学生的学习兴趣二、品读文章,感知内容1、全体自由地朗读课文(要求:自由地,大声地,按照自己的节奏读)2、

让一个学生朗读。(板书:读准字音。)其他同学认真听,找出读错了的地方。教师将重要的字词出示在屏幕上3、再让一名学生朗读,要求读准节奏(板书:读准节奏。)教师出示重点的句子,让学生进行划分节奏4、再请一名同学朗读课文,要求读出感情。(老师要求全体学生

注意文章的关键语气词,如“大喜”),教师范读关键句子5、全体学生有感情地朗读全文6、全体自由朗读,结合文章注释和平时所积累的文言知识,理解疏通文意。先自行疏通,然后又不懂的地方小组成员之间相互讨论;小组解决不了的问题,其他组对其进行解决;若还是不懂的

,由老师进行解答(时间10分钟)诵读课文认真听读课文并且纠正读音和把握课文节奏读顺、读通、读明,以读促悟,加深学生对文本的理解和感悟。三、深入文本,走进张岱1、全体自由朗读课文,找出文中能够概括张岱形象的一个字。(“痴”字)2、找“痴行”(1)教师提问:“痴”是什么意思?(痴迷、

与众不同)(2)作者的“痴”表现在什么地方?在文中找出具体的词语或者关键的语句。(让学生通过仔细的寻找,从一个字、一个词或者是一个句子中来赏析品味作者的人物形象)(3)作者在天寒地冻的夜晚,独自一人去看雪,可以看

出他有怎样的性格特点?(孤傲、不与世俗为伍、高洁的情怀)3、品“痴景”(1)找出具体的描写雪景的句子并有感情的朗读(2)赏析写景的句子。A、“与”字能否去掉?B、量词之“异”C、白描手法的运用(联系《天净沙秋思》和文中的插图)D、作者在茫茫的大雪中感悟人之渺小,整个人完全融入天地之中,真正达到了“

天人合一”的妙境。张岱在大自然中如此的忘情,表明了他怎样的性格?4、解“痴情”(1)湖中焉得更有此人?“此人”是怎样的人?(雅兴、豪情、痴人)(2)酒逢知己千杯少。问姓氏答地点。由此可以看出他是一个性情中人。(3)出示课外资料《陶庵梦忆自序》、“崇祯”由此引出作者的故国之思及淡淡地感伤情

怀(4)透过痴行、痴景、痴情,我们可以看出张岱是一个怎样的人?(遗俗傲世、高洁情怀)反复朗读句子白描手法的运用品味写景的精妙,感受作者的情怀四、拓展延伸,情感升腾舟子说他痴,他会辩解吗?当时他会是怎样的表现?现在,同学们知道张岱心中的寒冰吗?(拿起手中的笔,写下

他此时的想法)播放轻音乐《初雪》联系中国古代文人的“独”,引出大自然中的一草一木、一冰一水都是他们精神的寄托。他们在这片山水中找到了心灵的归一,找到心智的统一。让我们在柳宗元的《江雪》中再次去感悟作者的“痴”用笔写下作者内心的想法拓展延伸这种情感,感悟中国文人得到孤独,从而更

好的去理解作者的“痴”板书设计湖心亭看雪张岱痴行(孤独)痴景(白描)痴心(眷恋)教学反思《湖心亭看雪》的教学目标中我把重点定在:通过想象,感受雪后西湖凝静苍茫的意境之美,学习白描手法的运用。就是希望培养学生的文学感悟力,去品析雪后西湖的空灵静谧之美。并在预习导案中设计了三个问题对学生进行引导。在

课堂上学生也能品析出雪后西湖的苍茫、寂静之美,但因课堂前半部分学生对字词疏通方面质疑太多,使得课堂前松后紧,没有给学生足够的时间来赏析,来品读,让教学重点没有凸显出来。在以后的教学中要加强对课堂节奏的掌控,突出课堂的教学重点,体现学生主体

的同时不能忽视教师的主导作用。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照