DOC

DOC

【文档说明】《第一节 地球和地球仪》教学设计4-人教版地理七年级上册.doc,共(2)页,39.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-968.html

以下为本文档部分文字说明:

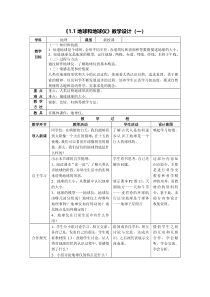

《1.1地球和地球仪》教学设计(一)学科地理课型新授课教学目标(一)知识和技能1.知道地球是个球体,会用平均半径、赤道周长和表面积等数据描述地球的大小。2.知道地球仪是地球的模型,记住地轴、两极、赤道、纬线、经线、

本初子午线。(二)过程与方法通过制作地球仪,了解地球仪的基本构造。(三)情感态度和价值观人类对地球的形状和大小的认识过程,体现着人类认识自然、追求真理,勇于探索的精神,以及科学不断发展进步的过程。培养学生认真学习的态度,探求自然奥秘的志趣和崇尚科学、实事求是的观念。重点难点重

点:人类证明地球形状的依据。难点:描述地球的大小。教学方法观察、比较、归纳等教学方法。教具多媒体课件,地球仪。教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图导入新课同学们,在晴朗的白天,我们能够看到太阳像一个火红的圆球;在十五的夜晚,我们可以看到月球像明亮的圆盘。那么,我

们居住的地球到底是什么样的?了解古代人是如何逐步认识了地球是一个巨大的球体的。唤起学习热情。自主学习出示本节课的自学提纲:1、阅读课本“读一读”,了解人类认识地球的阶段,并举出生活中的实例来说明地球的形状。2、地球的大小:从数据中认

识地球的大小。3、地球的模型——地球仪:地球仪由哪几部分组成?地球仪上有哪些地理事物?地球仪如何转动的?南北极点是如何确定的?4、地球仪在日常生活中有什么作用?学生看书思考,自己先解决问题。展示课本P2图1.1,天圆地

方——天如斗笠——麦哲伦的环球航行证实地球是个球体——地球卫星照片这部分内容知识点较少,主要是进行科学史教育和科学精神的培养,而教材给的资料较少,鉴于此,本部分内容设计收集资料。合作探究1、学生分小组讨论学习,相

互交流,各抒己见,发表自己的看法。学生观看教材图1.3,鼓励学生讨论:从人类对地球形状的认识过程中,你感悟到了什么?2、小组讨论地球仪的特点是什么?组间成员自学后,相互讨论与交流,达成共识。之后派代表展示交流成果。提倡学生之间的互动和互助合作,学会

倾听,学会交流,学会分析。总结本课今天这节课是我们“认识地球”的第一节课,同学们不仅明确了人类的家园是一个球体,而且对它的大小有了一个初步的认识。在此基础上,同学们还认识了“地球仪”这样一位“新朋友”,它会帮助我们更好地认识地

球,学习地理。总结地球仪与地球实体的不同表现在:①地球仪是地球大大缩小了的模型;②地球仪上的能使之绕着转动的地轴,以及绘制的经纬网和经纬度,在地球上实际并不存在;③地球仪上是用不同的颜色、符号和文字来表示地球上不同的地理

事物。初识地球仪,从总体上来了解它,是下面要学习经纬线的前提和基础。当堂检测1、人类的家园是指(地球)。2、地球是一个(两极)部位略扁的(不规则)的球体。3、地球的平均半径是(6371千米),地球的表面积是(5.1亿平方千米),最大周长约(4万千米)。4、关于地球仪正确的叙述

是(C、D)A.地球仪是用颜色和符号来表示事物B.地球仪是地球的模型C.地球仪是缩小了的地球模型D.地球仪可以知道地球的面貌作业设计利用生活体验、其他学科知识或上网等渠道,找出证明地球是球体的一些证据。板书设计第一节地球和地球仪一、地球的

形状和大小1.人类对地球形状的认识过程2.对地球形状的证明3.地球的大小:平均半径、表面积、最大周长二、地球的模型——地球仪

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照