DOC

DOC

【文档说明】《第四节 地形图的判读》教学设计3-人教版地理七年级上册.doc,共(3)页,41.000 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-957.html

以下为本文档部分文字说明:

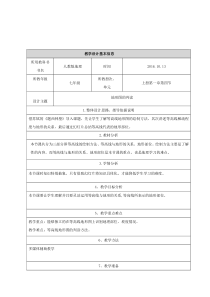

教学设计基本信息所用教科书书名人教版地理时间2016.10.13所教年级七年级所教册次、单元上册第一章第四节设计主题地形图的判读1.整体设计思路、指导依据说明借苏轼的《题西林壁》导入课题,先让学生了解等高线地形图的绘制方法,其

次讲述等高线稀疏程度与地形的关系,最后通过幻灯片总结等高线代表的地形部位。2.教材分析本节课共分为三部分即等高线的绘制方法、等高线与地形的关系、地形部位。绘制方法主要是了解性的内容,而等高线与地形的关系、地形部

位是本节课的重点,也是地理学习的难点。3.学情分析本节课时知识特别抽象,只有借助幻灯片将知识具体化,才能降低学生学习的难度。4、教学目标分析本节课要让学生理解并且要灵活运用等高线与地形的关系,等高线所表示的地形部位。5、教学重点难点

教学重点:能够独立的在等高线地形图上识别地理部位、坡度情况。教学难点:等高线地形图的判读方法。6、教学方法多媒体辅助教学7、教学准备2PPT、教科书、教案、教学目标8.教学过程设计1、导入同学们,上课前我们来共同来看一首诗

,这首诗是苏轼《题西林壁》中两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”这首诗……2、进入新课师生活动:了解等高线的绘制方法(1)幻灯片演示绘制的方法。(2)学生总结绘制的方法、规律。(3)等高线地形图的投影有什么特点。学生活动:总结坡度等高线稀疏——坡度缓

等高线稠密——坡度陡师生活动:识别等高线地形图上的各地理部位。1.山顶——中心数值高2.山脊——等高线凸向数值较低的地方(利用切线法)3.山谷——等高线凸向数值较高的地方(利用切线法)4.鞍部——两山顶间相对低洼的地方。5.陡崖——几条等高线重

合。9、作业设计31.课堂检测,幻灯片检测题。2.课后作业,高效课时通10、板书设计相对高度与海拔等高线的绘制坡度识别:等高线稀疏坡度缓,等高线稠密坡度陡地形部位:山顶、山脊、山谷、鞍部、陡崖11.教学反思优点1.导入新颖,课堂上较大的发挥了学

生的主体作用。2.能够不断的提醒学生做笔记,课堂目标明确,课件制作美观。3.对教材熟悉,重难点把握适当。不足1.板书设计有待进一步规范书写。2.导入不够精准,使人感觉与课堂无关,没有起到应有的过度作用。3.学生练习还是较少。等高线地形图的判读

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照