DOC

DOC

【文档说明】《第一节 磁现象》观评记录-九年级物理下册【鲁科版】.doc,共(4)页,39.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-79116.html

以下为本文档部分文字说明:

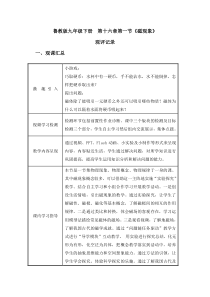

鲁教版九年级下册第十六章第一节《磁现象》观评记录一、观课汇总激趣引入小游戏:巧取硬币:水杯中有一硬币,手不能沾水,水不能倒掉,怎样把硬币取出来?提出问题:磁体除了能吸引一元硬币之外还可以吸引哪些物质?磁体为什么可以隔着水面将硬币吸起来?视频学习检测检测环节包括前置性作业诊断、课

中三个版块的检测及目标检测三个部分,学生自主学习然后组内交流展示,集体点拨。教学内容呈现通过视频、PPT、Flash动画、小实验及小制作等形式来呈现内容,内容贴近生活,学生通过解决问题,对所学知识进行巩固提高,提高学生运用知识分析和解决问题的

能力。课内学习指导本节是一节集物理现象、物理概念、物理规律于一身的课。其中磁现象概念较多,可以借助这一主阵地实施“实验探究”教学。结合自主学习和小组合作学习开展教学活动。一是创设生活情境,引出磁现象的教学。通过实验探

究,让学生了解磁性、磁极、磁化等基本概念,了解磁极间的相互的作用规律。二是通过类比和转换,体会磁场的客观存在,学习运用模型法描绘常见磁体的磁场。三是观看视频,了解地磁场,了解我国古代的磁学成就。通过“问题链任务驱动”教学方式进行“导学模块”互动教学,用实验进行探究总结,化无

形为有形,化空泛为具体,把概念教学落实到活动中,培养学生的抽象思维能力和空间想象能力。通过方法的引领,让学生学会探究,体验科学探究的乐趣。通过了解我国古代及二、评课意见汇总现代磁学成就,向学生渗透爱国主义思想教育。及时给予反馈较多的运用表扬、肢体语言与学习者探讨等方式,给予学习者对知识

理解和概括正确与否做出回应。评定学习结果通过交流展示、实验操作、上台交流实验方案及目标检测题等形式来评价学生的学习成果。促进记忆与迁移1.充分利用前置性学习作业和探究案进行导学,激发学生自主学习热情。物理情景是物理学习的催化剂,学习物理知识,就要让学生进入创设的物理情景中去,使得学习富有新鲜和实

在的气息。教师的小游戏表演及三个板块的导入实验等深深吸引住了同学们,激发了他们学习物理的浓厚兴趣,三维目标轻松达成。2.新知与旧知间类比学习,对比分析。重视获得知识的结果,突出知识形成的过程。在教师的引导下,利用列

表法从三个方面进行电和磁相关知识的辨析。通过类比风和电流的识别,来学习看不见摸不到的磁场。通过平面和立体磁感线演示模型,进一步加深理解这两个概念。通过一系列引导和讨论,让学生在“不知不觉”中,“重温”科学

家经历的实践过程,最后达到“水到渠成”的目的。3.在“做中学”,将学生的思维和实践结合起来。与学生生活实际联系紧密,体现时代性。注意知识的衔接,运用知识迁移的教学方法,使学生更容易理解。作业设计1.进一步探究如何通过电流使磁体磁化。2.上网搜集动物罗盘的相关知识。郭

卉:1.王老师的课堂不拘一格,彰显学生鲜明的个性。教师课堂语言灵活多样,随机应变,注重创新教学方式。能及时对学生的自主学习、实验探究、交流展示等活动给予合理的评价,做到目标、教学、评价的一致性。2.课前注重学生学会利用网络资源,搜集信息、整理信息、利用信息的能

力;课中培养他们创新意识和独立思考,解决问题的能力,为终身学习打下基础。不但让学生掌握了课本上的知识,还拓展了很多课外知识,使学生受益终身。3.王老师能够抓住本节教材的重点和难点,以生为本,以启发为主,以拓展为目标,利用课堂实验并结合多媒体辅助教学,使本节课的教学取得了很好的效果。

于水燕:1.在教学中,通过王老师有序的引导,学生能够积极的参与、讨论与交流。在整个教学活动中,王老师始终面对全体学生,课中安排了较多的实验,而且每次把请到讲台前进行实验的同学留给中偏下的同学,尽量让每个层次的学生都有收获,都得到成功的体验。2.物理来源于生活,又服务于生活,教师让学生多观

察自己身边的一切事物,特别是磁性材料的应用问题,用学到的物理知识解决生活中的问题。孙清香:1.王老师用她轻松、自然、富有亲和力的教态、精彩巧妙的实验及丰富博学的专业知识给我留下了深刻的印象。2.王老师放手让学生自己去观察、分析、比较、研究、感悟、总结、

运用、创造,培养学生主动探究的学习习惯,注重探究过程的指导。让学生在感知——概括——应用的思维过程中去发现真理,掌握规律。3.板书设计采用结构化的板书,使学生对本节知识一目了然,准确的把握了重点和难点。袁妮:1.尽量增加演示实验和学生分组实验。在探究的过程中领悟科学探究的方法;在探究的过程中形成了

初步的信息收集处理能力、信息交流能力、分析概括能力。2.注重知识的衔接,运用知识迁移的教学方法,使学生更容易理电和磁的联系与区别及理解磁场和磁感线。借助“问题链”和“思维导图”更加清晰的再现了知识间的联

系和内在的知识结构。3.教学效果上,目标达成度高,知识与技能要求得到落实;概念的形成与规律的建立过程得到体验。学生思维活跃,参与面广。学生能够展示成果,课堂气氛活跃,师生交流和谐。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照