DOC

DOC

【文档说明】第4课《唐朝的中外文化交流》教学反思2-七年级历史下册部编人教版.doc,共(3)页,53.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-51691.html

以下为本文档部分文字说明:

唐朝的中外文化交流【效果分析】本课教学设计采用情境创设、辩一辩、视频播放、材料分析、表格比较、联系现实、情感教育等多种方式,设问深入浅出,符合学生的心理年龄,学生较为感兴趣,课堂氛围活跃。通过一段视频,让学生自然得出鉴真东渡和玄奘西游

体现的精神,以此和学生的实际结合,在潜移默化中深化了思想情感教育,效果好于单纯的说教。通过鉴真东渡和玄奘西游走出国门传播唐朝文化,学习佛学,完善唐朝的文化及主动来中国学习的日本遣唐使、留学生等,形成了“

走出去”和“迎进来”两条主线,易于学生能清晰的把握本课的脉络线索,较好的突破了重点。唐朝的中外交流是交互性的,为此设计了日本、天竺和中国的交往有哪些进步及唐朝和他们国家的交往有哪些发展两个问题,通过表格及信件的形式处理,浅化了难点,是个不错的尝试。对于唐朝

的中外交流中实行的政策,不是主观上把结论强加给学生,而是通过让学生动动手,把老师的板书连成一个字这样一个环节,较易的得出唐朝的对外交流采取的是对外开放的政策,使唐朝的对外政策鲜活起来。最后,通过六个字“谦和”、“开放”、“强大”说明唐朝的对外

政策、对外态度、实力基础之间的关系,以古鉴今,切身感受到一个国家的繁荣与对外交流之间的密不可分的关系,进而对学生进行情感教育。为落实学生的学习效果,最后设计了一个“出彩的你”这样一个环节,让学生根据自己喜欢的图片选择后面的练习题,在一

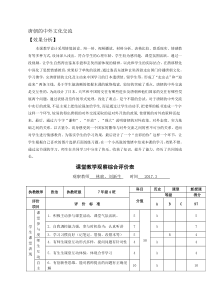

个小高涨的情绪中结束本课的学习,效果不错。通过这节课的学习,师生在共同学习中分享了快乐,收获了知识,提升了能力,经历了共同的成长。课堂教学观察综合评价表观察教师林窈、刘新生时间2017.3执教教师张洁执教班级7年级4班科目历史课型新授

课分值等级得分评价项目评价标准ABC97学生课堂表现课堂参与度1.积极主动参与课堂活动,课堂气氛活跃。550A52.自我调控能力强,参与时机恰当;认真听讲7A73.学习习惯良好(记笔记、眉批、改错本等)5B4师生互动4.有师生课堂互动形式多样,提问问题有针对性4A45

.有生生课堂互动体验,体现合作学习4A4自主6.有创新性思维,能对教师提出的问题有正确见解10A10探究7.学生有自主学习意识,能自主探究,能发现问题。5A58.体现自主学习;体现知识形成过程,结论由学生自悟发现,不能由教师包办10B8教师教学目标完成度9.“三维”目标制定符合课程要

求,切实有效330A310.全体学生各有收获,如期达标;关注差异,面向全体学生。5A5教学方法11.能选择行之有效的教学方法;4A412.及时发现问题,解决问题;融入学法指导4A413.问题的设置有启发性;多使用鼓励语言;3B3教学过程14.问题设计具有正向思维价值3A315.教学

内容充实准确,针对性强3A316.学生学习训练探究积极主动3A317.评价检测反馈矫正科学及时2A2小组合作18.小组合作学习真实有效,积极交流讨论2020A20总体评价1、情景设置引人入胜,激发学生学习兴趣。2、学生参与度高,整节课学生思维活跃。3、小组合

作开展得好,利用小组学习解决相应难题。4、教学形式多样,设计新颖,思路清晰,线索明确,重点突出。5、课堂检测反馈及时,效果好。改进措施学习过程学生参与度高,但是有的问题还需要进一步把自主权大胆交给学生,引导学生独立得出结论,老师还是要尽量少讲,把更多的展示机会

还给学生。【教学反思】为激发学生学习的兴趣,使教学思路更清晰,便于学生理解和接受,把教材整合为“印象唐朝”、“梦回唐朝”、“魅力唐朝”、“品味唐朝”四个板块,围绕着“走出去”和“迎进来”两条线索,通过课本涉及人物、事件的贯穿,重现了隋唐时期的对外交往盛世状况。在理清课本思路的同时通过表格对比

来感受唐朝时中国实力之强,做到对本课知识的升华。在介绍唐朝与日本、天竺交往时,许多内容都是学生较为熟悉的,在授课中注意了丰富材料的取舍,并注意引导学生做到了真实的历史人物和文学艺术加工人物的正确区分。对于在鉴真、玄奘身上体现的执着、拼搏、敬业精神

,适时对学生进行了情感教育。最后在授课中将唐朝的对外政策、对外态度、实力基础总结为六个字“开放”、“谦和”、“强大”使学生印象鲜活起来,既为祖先之强大感到自豪,又对今天中华民族伟大复兴梦的实现充满信心,体现了史为今用。不足之处:一是本课新授课只是按照书中的内容来讲授的,对于和其他国家的

交往,没有涉及到,如果再补充上和大食的交往,可能会更能体现出唐朝是一个兼容并蓄,博采众长的大国。因为大食是自由阅读卡中呈现的内容,故教师在授课中没有提到也没有补充过多的材料。二是在授课中能对玄奘西游和鉴真东渡两个历史事件本身作更深入的

探究,如探究中国在佛教文化传播中的地位与作用等,会对学生的核心素养及历史思维的培养更有益。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照