DOC

DOC

【文档说明】青岛版(五四制)数学五年级下册《信息窗一(比例尺)》课后习题.doc,共(6)页,376.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-136758.html

以下为本文档部分文字说明:

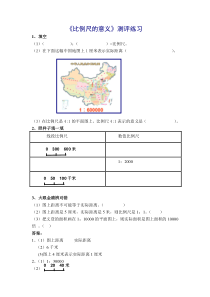

《比例尺的意义》测评练习1、填空(1)():()=比例尺。(2)在下面这幅中国地图上1厘米表示实际距离()。(3)在比例尺是4:1的平面图上,比例尺4:1表示的意义是()。2、照样子填一填线段比例尺数值比例尺1:20003、火眼金睛辨对错(1)图上

距离不可能等于实际距离。()(2)图上距离是5厘米,实际距离是5米,则比例尺是1:1。()(3)把文登的面积画在1:10000的平面图上,则实际面积是图上面积的10000倍。()答案:1、(1)图上距离实际距离(2)6千米(3)图上4厘米表示实际距离1厘米2、(1)1:30000(2)030

0600米050100千米02040米(3)1:50003、××√《比例尺的意义》测验题型与测验目标双向细目表题号题型分值试题难度学段、板块主要知识及主要思想方法A易B中C难1填空4√五年级“比例尺的意义”比例尺

的意义2填一填3√五年级“比例尺的意义”数值比例尺与线段比例尺的转化3判断3√五年级“比例尺的意义”比例尺的意义《比例尺的意义》效果分析本次参加课堂测试的有4人,测试内容如下:1、填空(1)():()=比例尺。(2)在下面这幅中国地图上1厘米表示实际距离()。(3)在比例尺是4:1的平

面图上,比例尺4:1表示的意义是()。2、照样子填一填线段比例尺数值比例尺1:20003、火眼金睛辨对错(1)图上距离不可能等于实际距离。()(2)图上距离是5厘米,实际距离是5米,则比例尺是1:1。()(3)把文

登的面积画在1:10000的平面图上,则实际面积是图上面积的10000倍。()测试结果如下:题目答题情况第一题①44人做对②44人做对③42人全对,正确率95.45%第二题①答案为1:30000的为40人,正确率为90.9%。②答案为20米的为36人,正确率为81.8%。

③答案为1:50000的为40人,正确率为90.9%。第三题①38人做对,正确率83.4%②44人做对③40人全对,正确率90.9%以上三道题分别考查学生是否能够比例尺的意义以及线段比例尺与数值比例尺之间的关系来解决简单的实际问题。从测试结果上可以看出,学生能够根据比例尺

的意义来进行问题的解决,这表明学生对于比例尺这一概念掌握得较为理想。但题稍微一变形,孩子们就有点摸不到方向,比如说判断题的第一题,很多孩子以为图上距离和实际距离一定不一样,其实有一种比例尺是按照1:1的比例进行绘制的,这里也需要给孩子们以引领和

提升。总体来看,掌握情况良好,只有个别特殊学生没能完成基本的学习目标,大部分学生掌握的非常好。对于部分后进后课下进行个别辅导,创设宽松的氛围,0300600米050100千米让其说出当时的想法及正确的想法,要做

到尊重差异,正视差异,让每一个孩子都能自己比自己有所进步。《比例尺的意义》观评记录理答是教师对学生问答结果及表现给予一种评价,它的实质是教学信息的反馈,一节课中教师理答的态度及行为方式,对学生问答的质量与积极性有着非常大的影响,是评价课堂是否有效的一个重要因素。所以于春莲老师就教师理答的有效

性进行了观评课。在本节课中,老师能及时地捕捉生成,理答方式多样化,激励肯定型理答、追问反问型理答、补充说明型和承上启下型四种理答占到了理答总数的82.8%,缺失型理答、错误型理答、重复型理答在方老师的课堂上占的比率很低,实现了理答的多元化和有效化。从数据上来进行详细分析:教师在

课堂中针对学生的回答进行理答的次数共37次,所有的理答指向性非常清晰。其中有效理答共31次,占理答总数的82.8%,低效理答共6次,占到了理答总数的17.2%/。理答类型:激励肯定型理答有15次,占理答总数的40.5%;反问追问型理答有7次,占理答总数的18.9%;澄清型理答5次,占13.5

%;补充说明型理答有4次,占理答总数的10.8%;错误型理答0次;缺失型理答有5次,占理答总数的13.5%;其他型理答有1次,占理答总数的3.7%;从统计的数据来看,在本节课中,教师理答的指向性比较明确,理答

的有效性非常高。激励肯定型理答和追问反问型理答运用非常多并且非常恰当,激励了学生的学习自信心的同时,通过追问和反问,让学生在思考中及时整合自己的想法,在思维的碰撞中掌握了搭配中的学问,使整节课显得非常流畅。在统计分析中,也发现了教师理答存在

一些问题:在教学中,教师缺失型理答和较多,占到了理答总数的13.5%。尤其是情境导入一环节学生回答后,教师没有进行必要的理答,这一点让这一环节略显逊色。因此,在教学中我们要努力减少一些缺失型理答和重复型理答,控

制理答的多样性和有效性,其实很多时候一个赞许的眼神、一个翘起的大拇指、一句点拨,可能会让学生提高兴趣的同时让他思如泉涌。《比例尺的意义》课后反思“比例尺的意义”是青岛版《义务教育课程标准实验教科书.数学》五年级

下册第六单元信息窗一的内容。通过对课标的分析,可以看出课标对这部分知识的要求分为两个层次:第一个层次是让学生感受比例尺产生的必要性,这就要求给学生提供充足的探索空间和思考空间,通过一定的学习情境来理解

比例尺的现实意义和必要性;第二个层次是理解数值比例尺与线段比例尺之间的区别与联系,并能进行适当的应用。课前对学生进行了问卷调查,通过问卷调查发现学生对于比例尺的认识和了解的非常少,尤其是比例尺的意义知道的更是寥寥几人。个别学生虽然能够在地图中

捕捉过比例尺的信息,但是比例尺表示什么意思还不太理解。结合课标要求及学生具体学情,把本节课的重点放在比例尺的认识之中,并力求通过系列情景体会数值比例尺与线段比例尺的异同。按照预先设想,已经完成这节课的教学,反思本节

课,我认为主要有以下几个特点:1、在生活的情境中引入新课。我们都知道,知识不要简单地由教师或其他人“传授”给学生,而应该充分调动学生学习的主动性和能动性,让他们自行学习,自行探究。所以在引入环节,我选取了学生们非常熟悉的典型的感知材料(画教室黑板的平面图入手),让学生观察这些平

面图“为什么有的像,有的不像?”,进而发现主要取决于长方形长和宽的长度,从而发现原来要想画得像必需照出图上距离与实际距离之间的关系,从而引出比例尺的特性,那就是图上距离与实际距离的比等于比例尺。2、在交流中得

出概念。为了引导学生们形成比例尺的概念,我为学生创设了小组合作探究图上距离与实际距离到底有着怎样的关系,这样一个自主探索与合作交流的空间,让学生亲自参与做图、对比、讲评、交流的活动中,在充分感知的基础上,得出比例尺

的概念。接着为学生创设了求比例尺的过程,学生在动笔练习。动嘴交流的过程中逐渐明晰,求比例尺就是就是化简比的过程,就是将图上距离写在前面,实际距离写在比号后面,这样一个化简的过程,从而使他们丰富数学活动的经验,从中学会探索,学会学习。在本节课我鼓励每一个孩子大胆发言,及时拍照,交流自

己的感受和体会,在交流中让学生既沟通了新旧知识的联系,又理解和掌握了比例尺的意义,帮助学生建立认知结构,同时为多角度思考,多种方法求实际距离和图上距离做好准备。3、发挥语言的实效性。虽然本节课的对象是五年级的学生,但是五年级学生的学习习惯

也不可忽视,所以,在课堂上我注重了学生各种习惯的培养和引导。比如发言习惯、倾听习惯、检查习惯等的培养,让学生在激励语的激励下朝着既定的目标前行。在学习形式上,针对孩子都会回答也都想回答,但是机会很少的前提下,我引导孩子先进行小组内交流,使学生在小组的交流中既能归纳出规律,又培养

了学生之间的合作交流意识,密切了同学之间的理解、信任的关系。虽然,课前设定的教学目标达成度较高,但我作为一名青年教师还是不可避免地暴露出了不少问题:例如,数学语言还不够精炼,尚需进一步打磨。数学课讲求语言的精炼和规范,在一些数学专用术语中自己觉得使用的不太规范。另外,

练习的设计,还需进一步改良。本节课我设计的是练习和学习同步进行,练习的设计过多的是规律的猜想、操作和验证,学生自我练习所给的时间太短,内容太少。这一部分如果留给学生几分钟,让他们小组合作一起来探寻数学世界的有趣

规律,让课堂活起来,开放起来,说不定,效果会更好,会更受学生们喜欢。总之,在本次活动中,我不仅积累了不少教学经验,更从其他老师的身上看到了自身存在的不足,获得了更专业的成长。我会时刻提醒自己把这些不足作为努力的目标,精炼语言,用心细节,注意教学多样化,练习层次化。更要关注学生,把全部精力投入

到学生身上,恰当地处理好每一个宝贵的课堂生成,不断地完善课堂、完善自我。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照