DOC

DOC

【文档说明】第12课《湖心亭看雪》导学案9-九年级语文上册统编版.doc,共(12)页,102.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-110480.html

以下为本文档部分文字说明:

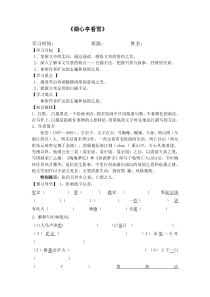

《湖心亭看雪》学习时间:班级:姓名:【学习目标】1、掌握文中的实词,通过诵读,感悟文章的简约之美。2、深入了解本文写景的特点——白描手法,把握写景与叙事、抒情的关系。3、体悟作者旷达的志趣和故国之思。【学习重点】1、

感受雪后西湖凝静清绝的意境之美。2、把握文章运用的白描手法。【学习难点】体悟作者旷达的志趣和故国之思。【知识链接】1、白描。白描原是一个绘画术语,指在绘画中只用线条勾勒,不著颜色的画法。在写作上,白描是指抓住事物的主要特征,用简练

的文字朴实地进行描写的方法。2、作者简介张岱(1597~1689),字宗子,又字石公,号陶庵、蝶庵、天孙,明山阴(今浙江绍兴)人。明末以前未曾出仕,一直过着布衣优游的生活。明亡以后(明太祖朱元璋曾定都于金陵),消极避居浙江剡

(shàn)溪山中,专心从事著述,穷困以终。他继公安三袁(袁宏道、袁中道、袁宗道)之后,以清淡天真之笔,写国破家亡之痛,《陶庵梦忆》和《西湖梦寻》即写于他明亡入山以后,书中缅怀往昔风月繁华,追忆前尘影事,字里行间流露出深沉的故国之思和沧桑之感。他文学创作以小品文见长。文笔清新

生动,饶有情趣,风格独特。特别提示:张岱乃异乡之客;亡国之人。【预习导学】1、给画线字注音:更定()拏()毳衣()雾凇沆砀()()()一芥()更有此人()喃喃()长堤()2、解释句中画线词:(1)人鸟声俱绝()(2)是日()(3)更定()(4)余拏一小舟()(5)拥毳衣炉火()(6)上

下一白()(7)雾凇沆砀()(8)焉得更有此人()(9)强饮三大白()()10莫说相公痴()(11)问其姓氏,是金陵人,客此()3、解释多义词:(1)白:上下一白()三大白()(2)余:余住西湖()上下十余里()(3)大:大喜()三大白()(4)是:是日更

定()是金陵人()(5)绝:人鸟声俱绝()绝巘多生怪柏()(6)更:时日更定()湖中焉得更有此人()更有痴似相公者()4、用原文回答问题:(1)文中写看雪的时间、地点、天气状况的句子是:(在文中画出)(2)文中具体描写雪景的句子是:

(在文中画出)5、结合文意写诗句:(1)大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(2)“湖中焉得更有此人!”拉余痛饮。【合作探究】1、作者是在什么时间、什么地点、怎样的天气环境中去看雪的?反映了作者怎样的心情?2、作者的“

痴”表现在哪里?3、令“相公”和湖中人痴情不已的西湖雪景究竟如何?(画在书上)4、“独往湖心亭”与“舟中人两三粒而已”及舟子的喃喃自语是否矛盾?5、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”这一句是从什么角度写雪的?如何体会句中的“绝”字

?6、“大雪三日,湖中人鸟声俱绝。”一句写出了什么意境?此句在全文结构上有何作用?7、文中“独往湖心亭看雪”的“独”字用得好不好?为什么?8、文章结尾舟子的话有什么含义?9、对“一白”、“一痕”、“一点”、

“一芥”中几个“一”,结合文章内容,怎样理解?10、作者写作此文时,清朝已建立二三十年,但作者仍采用明朝的年号,你能说出其中有何深意吗?11、问姓名答地点是何道理?为何不提及姓名?12、为什么说湖中人比“相公”更痴?【拓展延伸】关

于西湖的诗你还知道哪些,请写出至少一首。【达标检测】崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拿一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。1、解释句中画线的词。(1)湖

中人鸟声俱绝()(2)拥毳衣炉火()(3)与余舟一芥()(4)舟中人两三粒而已()2、(1)概括画线部分的内容。这一部分采用了和相结合的表现手法。(2)作者写雪景,为什么要着力去写堤、亭、舟、人?(3)量词“痕、点、芥、粒”的作用是:3、王勃的《

滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”与本文“”有异曲同工之妙。【板书设计】湖心亭看雪张岱“痴行”----清高孤傲“痴景”----痴迷自然“痴遇”----思恋故国【教(学)后记】《湖心亭看雪》参考答案1、gēngnác

uìsōnghàngdàngjiâgângnándī2、(1)消失(2)这(3)更,古代夜间计时的单位,一夜分五更,每更约两小时。定:完了,结束。更定:大约是凌晨六点的时候。(4)撑,划(5)毳,鸟兽的细毛。毳衣,毛皮衣(

6)全,都(7)雾凇:水气凝成的冰花。沆砀:白气弥漫的样子。冰花一片弥漫。(8)焉得:哪能。更:还(9)强饮:痛饮。白:酒杯。大白:大酒杯。(10)痴迷(11)是:判断动词。客:客居,名词用作动词3、(1)白色酒杯(2)我整数后的零数(3)表程度,十分,非常跟“小”相对(4)这,代词表判断,与今义

相同(5)断绝非常,极(6)古代夜间计时单位还还4、(1)崇祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。(2)雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。5、(1)千山鸟飞绝,万径人踪灭。(2)莫愁前路

无知己,天下谁人不识君。海内存知己,天涯若比邻。【合作探究】1、时间是“崇祯五年十二月”,地点是“西湖”,天气环境是“大雪三日,湖中人鸟声俱绝”,作者是在冰天雪地、万籁无声的森然寒气中去赏雪的,反映出作者此时的心态是孤独的、伤感的。2、他在“大雪三日,湖中人鸟声俱绝

”的情况下,在“更定”时分,划一条小船,“独往湖心亭看雪”。3、①大雪三日,湖中人鸟声俱绝.。②雾淞沆砀....,天与.云、与.山、与.水,上下一白。③湖上影子,惟长堤一痕..,湖心亭一点..,与余舟一芥..,

湖中人两三粒...而已。4、在作者看来,芸芸众生不可为伍,比如舟子,虽然存在却犹如不存在,反映出他作为文人雅士的清高、孤傲5、这里作者是从听觉和心理感受来写雪景的。“绝”字写进了天寒地冻、万籁无声的森然寒意,融进了作者的主观感受

,衬托了作者的孤寂,达到了天人合一的境界。6、路无行人,天无飞鸟,天寒地冻,万籁俱寂的意境。作用:为下文“独往湖心亭看雪”作铺垫。7、好。开头用“独”字,表明自己超凡脱俗的一面,更是在有意铺垫,为下文湖心亭遇知音蓄势,使文章波澜顿现。8、借舟子的话,来点明自己看雪的痴态。一个“痴”字,似贬

实褒,对作者到湖心亭赏雪这一行为给予了充分的肯定与赞赏,不仅如此,还包括了对作者品味、人格的肯定与赞赏。且用另一个更痴的人来做陪衬,显得“吾道不孤”,天下还有不少这样的高逸之士。9、“一白”写出造化的神奇力量,天地间举目皆白;“一痕”、“一点”、“一

芥”则写出人类的渺小和柔韧,可以从中领悟到作者那种沧海一粟的孤独和自我陶醉的孤傲10、怀念故国的深情。11、都是客居他乡,勾起思乡之情。寄托自己对故国的思念。12、比“相公”到得早;铺毡对坐,准备久待;煮酒赏雪;见到“相公”甚为欢喜,拉着一起喝酒;更重要的是他们是金

陵人,客居此地,时近年关。【达标检测】1、(1)全,都(2)鸟兽的细毛(3)小草。引申指细微的事物。这里指船。(4)罢了2、(1)具体写看雪的时间、地点、装备和雪景正面描写侧面烘托(2)侧面烘托,由堤及亭,由亭到舟

,由舟及人,层次清楚地描绘了一幅天地茫茫,浑然难辨,人融于景,物我相融的湖山雪夜水墨画,情趣盎然。(3)写出了视觉的移动,使人感叹人在天地间,不过是沧海一粟。3、“天与云与山与水,上下一白”【教学实录】第一部分:

导入师:同学们知道,王老师的儿子叫——生:尹犀墨!(笑)师:这个名字出自一个成语——生:惜墨如金!师:对。惜墨如金是写作的一种境界。今天我们要学习的《湖心亭看雪》就只有短短140来个字。但是,我们却要用——请读出大屏幕上蓝色的字——生:字斟句酌咬文嚼字师:对,我们就要通过这样的精读,努力走进

三百多年前的古人张岱的心灵深处。第二部分:整体阅读把握全篇师:现在请仔细听录音朗读,粗步感知课文内容,进行字词抢答。【投影展示】一、牢记以下词语的读音毳(cuì)衣雾凇(sōng)沆(hàng)砀(dàng)打更(gēng)铺毡(zhān)二、抢答:一词

多义分辨第一组:一小舟上下一白第二组:是日更定是金陵人第三组:上下一白强饮三大白而别第四组:是日更定矣湖中焉得更有此人(师组织学生抢答)师:这一次我们集体朗读全文,回答两个很关键的问题。【课件展示】大声朗读并思考:

1、都说这篇短文里有一个地方前后矛盾,你能找出来吗?2、请在文中找出一个最恰当的词语来评价张岱。(生朗读)生:文中开头说“独往湖心亭”,后文却说是“舟中人两三粒”,人数是矛盾的。师:真好!非常敏锐!是不是张岱数学没有学好,数不清楚人数啊?(众笑)还是其

中另有玄机呢!请再说说第二个问题。生:这个字是“痴”。师:聪明极了!作者描写舟子说这话的时候用的是“喃喃”,你感受到舟子是什么样的神态了吗?生:大惑不解。师:好!你能读出舟子的大惑不解的神态吗?(师引导学生多次朗诵舟子之话,模仿其表情神态,读出味道)师:“痴”用通

俗的话怎么讲啊?生:傻,笨,另类!生:呆。反正就是行为举止不同常人。生:智商比较低。(众笑)师:对,这个张岱啊,就是一个与众不同的呆人。呆人必定有呆行,现在我们就来“观其痴行”。第三部分:咬文嚼字论“痴行”【课件展示】崇

祯五年十二月,余住西湖。大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日,更定矣,余桡一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。(指导生朗读这三句)师:说说看,从这三句你看出张岱有什么异常行为啊?生:他居然在大雪三日之后的晚上跑去看雪,真是太不可思议了!师:古人以三为多,大雪三日就是

大雪多日,大家把这句子有感情地,稍微夸张地读一遍。(生动情读,教师引导学生有意识地稍微夸大处理“大”、“三”字和“绝”字)师:文中说,“湖中人鸟声俱绝”,什么意思?请用一个成语来替换。生(想了想):万籁俱寂

。师:好!“绝”的仅仅是“声音”吗?重庆不下雪,那我们想象一下,还有哪些东西也消失了?生:湖上白茫茫的一片,白得刺人的眼睛,人呵出的气,到空中马上就被凝固了,耳边是呼呼的风声,空气都是冰凉的。师:哦,色彩也消失了,温暖也消失了。生:人的活动也消失了。生:所有的生机和活

力也消失了。师:说得真好!现在我来采访一下智商都不低的同学们。(众笑)在这样天寒地冻的天气里,你会在家干什么?生:烤火。生:缩在被窝里看书睡觉。生:喝热茶热咖啡聊天看电视。生:我烤着火上网玩游戏。师:你很诚实啊!(众笑)可是,张

岱,他做了什么呢?请读出来——(生读“独往湖心亭看雪”一句)师:他冷吗?生:冷!师:何以见得?注意咬文嚼字。生:拥师:何以见得?为啥不用“穿”或者“披”呢?生:“拥”说明衣服很厚,整个人都蜷缩在衣服中了。生:“拥”还说明张岱是把炉火抱在怀中的,他冷得很。师:看来,在“冷”的

感觉上,张岱并不异于常人啊!张岱到了湖心亭之后,这天寒地冻万籁俱寂之中却出现了一点温暖和亮色,因为湖心亭上居然还有另外两个痴人!见到张岱,这两个痴人很是激动啊,来,把他们的激动朗读出来。【课件展示】到亭上,

有两人铺毡对坐,一童子烧酒炉正沸。见余,大喜曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。余强饮三大白而别。问其姓氏,是金陵人,客此。(辅导学生反复朗读“大喜曰”一句)师:我听出了欣喜和自豪啊。来,假如你就是那两个痴人,咱们来自我表扬一下,说出“湖中焉得更有此人”的言外之意。以这样的句式说“湖中居然有此

人”?或者用现代汉语说也可以,用“我们都是人”的句式。生:湖中居然有此雅兴之人!生:我们都是有高雅情趣的人!生:湖中居然有此豪情之人!生:湖中居然有此志同道合之人!生:湖中居然有此超凡脱俗之人!生:我

等皆醉翁,之意不在酒,也不全然在乎冰天雪地间也!(全场鼓掌)生:我们都是超人!(众笑)„„师:同学们啊,张岱曾说“人无癖,不可与之交,以其无真情也;人无疵,不可与之交,以其无真气也”,这两个金陵客超凡脱俗,应该有可能和张岱成为知己。但是,现在老师要同学们继续咬文嚼字,深入研究一下——【课件展示】张

岱巧遇金陵客,他也和金陵客一样满心欢喜吗?(指导生朗读该段)生:我觉得他是满心欢喜的。因为他强饮了“三大杯”。三大杯啊,老师,这是货真价实的饮酒啊!喝得多说明他心情愉快。(众笑)师:分析得好!这个“大”

咀嚼得有意思!生:我认为他并不是满心欢喜的。他是被金陵客“拉”着饮酒的!说明他并不是很情愿啊。师:再分析一下这个“拉”字!生:从“拉”字中我看出张岱并不是非常愿意饮酒的。否则,他就会自己主动进入酒局了。师:品

得好品得好!生:而且他是“强饮三大杯”,这个“强”字,我看出他多少有些勉强的。师:哟,有意思,不管是“勉强”还是“努力”,这其中的滋味都值得咀嚼。生:我也认为他并不欣喜。你看,他是“强饮三大白而别”,喝完就走了,如果他很高兴的话,一定不会走。师:真聪明。如果欣喜,按照

常理,应该是酒逢知己千杯少啊,会需一饮三百杯啊。生:我也认为张岱不会很快乐,因为他和金陵客根本就是不同性格的人。师:慢!这个发现很珍贵。刚才我们已经替金陵客自我表扬了,张岱和金陵客都是高雅脱俗之人。你怎么会认为他们性格不同呢?生:他们看雪的方式不一样啊!张岱是一个人来的。金陵客是

约了朋友来的,还带了酒,烧着火,把湖心亭搞得热气腾腾的。师:哦,你总结一下你感觉到的他们的不同的个性。生:金陵客比较豪爽。张岱比较忧郁。师:好!你咬文嚼字嚼出了境界了!(众笑)生:我也认为他们之间并不和谐。你看,分别的时候,他们的问答就根本是答非所问。师:来,体会一下这位同学所说的答非所问。如果

这边四排的同学是张岱,这边三排的同学是金陵客,我们来分角色读一读“问其姓氏,乃金陵人”一句,注意啊,不要读错了。(生分角色读,恍然大悟)师:我想起《还珠格格》中的一个细节,小燕子的哥哥才出现时,尔康他们问他姓名,他不答,只说——生:一箫一剑

走江湖,千古情愁酒一壶„„以天为盖地为庐!(鼓掌)师:这是不是很相似啊!(众笑)师:我采访一下这个同学,如果你遇到一个知己,要分别了,你们会彼此留下什么呢?生:电话、地址、QQ、电子邮箱„„(众笑)师:是啊,同学们,酒逢知己千杯少啊,知己一个也难求,可是,张岱

他们呢?饮酒之前不问姓氏,饮酒之后才问;问了却答非所问,即使是答非所问也不追究,而是彼此挥一挥手,不带走一片云彩。我们旁观者清啊,干着急啊,我们希望他们是“金风雨露一相逢,便胜却人间无数”啊!(众笑)这段奇遇,是不是张岱处理得太草率了。(众笑)师:难道张岱是一个孤僻的人吗?或者在他的眼中,金

陵客不配成为他的知己深交?这让老师非常奇怪,产生了探询张岱心灵深处的想法的冲动。怎么办呢?这是三百多年前的人和事了,现在咱们手上也没有啥资料,无从入手。怎么办?(生面面相觑)师:文章的题目叫《湖心亭看雪》啊,还记得老师经常念叨的一句话——【投影展示】一切景语

皆情语(生读)第四部分:咬文嚼字赏“痴景”师:比如,关于西湖的诗句很多,我们一起来回忆几句。【课件展示图画诗句】(生动情朗读“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”)师:告诉老师,你从诗人笔下之景中,感受到了杨

万里什么样的心情?生:他很愉快,满心喜悦。【课件展示图画诗句】(生动情朗读“欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”)师:请告诉老师,你从苏轼笔下之景,又感受到了苏轼什么样的心情?生:他也是幸福的,他愉快地赞

美着西湖啊。【课件展示图画诗句】(学生朗读“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”)师:告诉老师,你又从林升笔下之景,感受到了林升什么样的心情呢?生:痛恨统治者不争气,他在埋怨在愤怒。师:就是这样啊,同学们,景语和情语之间息息相通,现在,就让我们去研究痴人眼中之痴

景,进一步去探寻张岱的心灵世界吧。【课件展示写景句】雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥、舟中人两三粒而已。(师指导学生朗读)师:这样的一副雪景,你觉得有什么特别之处吗?生:我感觉第一句给人一种苍苍茫茫的

感觉。师:是吗?但老师觉得呀,这一句有问题。你看“天与云与山与水”多拖沓啊,开头我们还说张岱作文惜墨如金呢?这里居然一连用了三个“与”,我看一个都不用也行。生:不行,老师。师:为什么不行?你看我读。(师去掉四个“与”,很认真地读了)我们对比再读一读。先去掉“与”读一遍,然后再把原文

读一遍。(生对比读了一遍)生:哦,老师,我感觉出来了,这四个“与”并不多余,它让“天、云、山、水”四个景物融和在了一起,如果去掉,好像它们之间的界限很清楚似的。生:四个“与”字就造成了一种天地苍茫的浩大气

象。有这四个“与”,后文的“上下一白”才显得更有气势。师:好样的,有眼光!来,咱们读出天地苍茫的景象。(师指导学生拖长音调读,摇头晃脑,读出韵味儿)生:我觉得文中的量词用得很怪,和我们平时的不一样。师:有同感。我如果来写,我会这样写“惟长堤一条,湖

心亭一座,与余舟一艘,舟中人两三个而已”,你认为如何呢?生:我觉得作者就是想把后面的景物写得很小很小,好和前面的“上下一白”形成鲜明对比。师:有意思!你的这句“就是想”激发了老师的共鸣。我也觉得这句话不仅是量词有问题,而且顺序也有问题呢,如果我来写就这样安排“湖上影子,惟

舟中人两三个、余舟一艘、湖心亭一座、长堤一条”,你看,越来越清晰,越来越清晰,符合人的心理要求嘛!生:不好,味道全没有了。师:啥味道?生:好像作者要把自己融和进苍茫宇宙的那种味道。师:“融进”这个词用得妙!是啊,老师也感觉到张岱是想和

自然融合在一起的,否则你说,张岱和舟子是在船上的吧,他怎么能够说自己和舟子是“舟中人两三粒”呢?这视角根本就不对啊!师:还有,咱们读读最后一句,把那个“而已”的味道读出来。(生反复读“舟中人两三粒而已”,教师反复指导

“而已”的读法,去掉再读)师:感觉到这“而已”的言外之意了吗?生:景啊,人啊,不过是这沧海一粟罢了,在苍茫天地中,他们都似有似无,“天人合一”了!(师生热烈鼓掌)师:哦,这同学真是一语惊醒梦中人,原来痴人眼中有痴景,是因为有个“天人合一”,融入宇宙的愿望啊!这样看来,当时张

岱去湖心亭看雪,他是怎么定位自己与自然的关系和世俗社会的关系的?生:他不想见人,也不希望被人见到。师:对!明白了这个道理,先前关于他和金陵客交往的不和谐就有了答案了。他和自然的关系呢?生:他希望融入自然中,成为自然的一部分。师:我们现在来看最初发现的那个“独”与“两三”之间的矛盾,是张岱数不清

楚人数吗?是张岱一不小心犯了一个可笑的错误吗?生:不!那是因为他“眼中无人”,知音尚且不顾,何况舟子?(生鼓掌)师:那他的眼中只有什么呢?生:只有自己的心,只有自然,他是属于自然的。师:哦,同学们一点拨,老师懂了。当然,这里还有另外一个原因,

古代社会等级森严,在“相公”们的眼里,“舟子”这样的仆人是可以不算人的。但世上真有如此痴人,视世俗世界而不顾,一心要把自己融入自然之中。诗人心中有一个春天,他笔下的西湖就春意盎然;诗人的心中有一份柔情,他笔下的西湖就温柔缠绵。张岱笔下的西湖如此清冷,浩大,朦

胧、孤独、纯洁,这又是为什么呢?请同学们看大屏幕,静静地看,看完后,请设身处地地想象:五十多岁的张岱会以什么样的心情回忆二十多年前夜游西湖的的旧事,并会把什么样的情感注入文字呢?第五部分:总结拓展【课件展示背景图片资料】张岱:明末清初文学家。号陶庵。出身仕宦世家,爱繁华,好山水,晓音

乐。清兵南下灭亡了明朝,他入山隐居、著书。著有《陶庵梦忆》、《西湖梦寻》等。《湖心亭看雪》选自《陶庵梦忆》。《陶庵梦忆》这部散文集,是明末清初风霜雨雪的产物,是中国梦文化的艺术结晶,是国破家亡后的一曲

曲悲哀的挽歌。没有希望,没有奢求,没有期待,惟有哀怨,惟有梦忆。以梦忆为解脱,将家国之叹、故园之思、人生之悲寄予梦忆之中,这就是《陶庵梦忆》的艺术真谛。生:我想,张岱一定是忧郁的。生:我想,张岱一定是孤独的。生:我觉得当时张岱还是坚定的。他在想达则兼济天下,穷则独善其身,我张岱,绝不媚俗

失节,一湖寒冰,就是我的志向!(生鼓掌)生:我想,张岱也有逃避的心理,他还活在过去的世界中。„„师:同学们,中国历史上,有多少这样的古代文人啊,他们在现实中被压弯了腰,在现实中透不过气来了,于是,他们只有到大自然

中去深深地呼吸一口自由的空气,去伸一伸他们要被压垮了的腰杆。他们宁愿自己是山是水是花是草是一朵云是一片冰。他们在这片山水中来寻找心灵的归依和心智的独立。因为凝寒独立是其人格,所以苍茫天地就成为了他们必然的心灵归宿。同学们,在历代的文学作品中,这样的痴人和痴文都很

多啊。你们还能想起吗?生:柳宗元的《江雪》。生:陶渊明的《桃花源记》。生:苏轼的《记承天寺夜游》。生:曹雪芹写《红楼梦》也很像。„„(课件展示,师引导学生齐诵《江雪》、《记承天寺夜游》、《归隐》中的名句)师:同学们,天人合

一是中国文化的基本精神。但是,其原因和表现的形式也有很大的不同。如果今天有时间,我们还可以讨论这样一个问题:如果经历时空隧道,张岱、柳宗元、陶渊明、苏轼等这些痴人们相遇了,张岱最可能以谁为知己呢?这个问题,留给同学们下来探讨吧。最后,我们反过来审视开头提到的那个“痴”字,你还只想到“

呆”、“傻”这一类意思吗?生:我想到了如痴如醉。生:我想到了一句歌词“历尽磨难痴心不改”。【课件展示】痴迷于天人合一的山水之乐痴人之痴心痴迷于世俗之外的高雅之趣师:同学们,《红楼梦》中说:满纸荒唐言,一把心酸泪——请读大屏幕——生:都言作者痴,谁解其中味。师:

和张岱同时代有一位文人叫张潮,他曾经说“少年读书,如隙中窥月;中年读书,如庭中望月;老年读书,如台上玩月;皆因阅历之浅深,所得之浅深耳”。《湖心亭看雪》一定还有更多的滋味,同学们在未来的日子里慢慢地感悟吧。最后让我们动情地来朗诵《湖心亭看雪》中的写景句。(全班动情朗读雪景句并背诵一遍后下

课)

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照