DOC

DOC

【文档说明】(人教版)高考历史一轮复习课时检测:03《 从汉至元政治制度的演变》(含解析) .doc,共(6)页,71.000 KB,由MTyang资料小铺上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-49815.html

以下为本文档部分文字说明:

课时检测(三)从汉至元政治制度的演变一、选择题(每小题4分,共48分)1.西汉时,皇帝多次下令在郡国广建皇室宗庙。东汉初年,庙制逐步简化,除在长安和洛阳立高祖庙,合祭两汉诸帝,此外别无他庙。这一变化反映出()A.佛教东传日渐兴盛B.宗法观念日益淡化C.皇

帝制度逐步稳固D.外戚宦官轮流专权解析:选C广建宗庙目的是显示皇帝地位,强化皇帝统治,而东汉时庙制简化,说明皇帝地位已经稳固,故C项正确。2.(2019·柳州联考)下表是汉高祖刘邦时期的诸侯王变化表西汉初年楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布、韩王信、赵王张耳、燕王藏荼、长沙王吴芮刘

邦晚年齐王刘肥、淮南王刘长、燕王刘建、赵王刘如意、梁王刘恢、代王刘恒、淮阳王刘友、楚王刘交、吴王刘澎、长沙王吴芮它反映了汉高祖晚期()A.有效防止了割据分裂因素B.加强了君主专制C.剪除了异姓王消除了边疆威胁D.皇权的潜在威胁依然存在解析:选D根据材料可知汉高祖晚期多为同姓

诸侯王,随着同姓诸侯王势力的增强,威胁到皇权统治,容易导致地方割据势力,故A项错误,D项正确;材料反映的是地方诸侯王,与中央的皇权加强无关,故B项错误;C项中消除边疆威胁的说法不符合史实,故C项错误。3.(2019·廊坊

联考)秦汉时期,御史台长官御史大夫一身二任,既为监察长官,又为丞相助手,从属于丞相。魏晋时期,统治者则使御史台超然于行政之外,构成新的监察体制。这一变化()A.实现专制下的权力转移B.有效地制约了丞相的专权C.旨在强化君主专制权威D.体现以小制大的治理模式解析:选C

材料表明魏晋时期的监察机构更具有独立性和体系性,由于监察体制是君主专制的附庸,监察体制的完善本质上说明君主专制的强化,故选C项;权力转移只是表象,排除A项;只有分化事权才能有效制约相权,排除B项;材料体现了独立、制衡的分权理念,

排除D项。4.汉代,朝廷仅允许三公和大将军设置官署并自行任命僚属处理公务。魏晋时期,经朝廷允许,都督和各州刺史皆可设置官署,出现了“虚立军府,动有百数,五等请侯,复坐置官属”的现象。这一现象()A.加强了中央对地方的控制B.加重了地方的财政负担C.巩

固了封建君主专制统治D.削弱了世家大族的势力解析:选B材料反映魏晋时期改变了汉代仅三公和大将军设置官署的情况,魏晋时期都督和各州刺史皆可设置官署,这样会导致地方僚属势力较大,不利于中央对地方的控制,故A项错误;魏晋时期都督

和各州刺史皆可设置官署必然导致官僚众多,加重了地方的财政负担,故B项正确;C、D两项所述均与材料无关。5.(2019·清华大学附中测试)隋代史官属于皇帝侍臣,通过忠实履行其职权,记录皇帝的“动作法度”,使当代皇帝畏于死后留下臭名而有所顾忌,更使后代皇帝行为举止有所殷鉴,从而实现其

存在的政治意义。这表明隋代史官()A.在一定程度上起到了限制皇权的作用B.因侍奉皇帝而影响记载史实的客观性C.工作认真负责而成为后世史官的典范D.因参与政治管理而淡化历史记录职能解析:选A通过题干中隋代史官的作用可知其在一定程度上起到了限制皇权的作用,故A项正确;B、C、D三项均与材料主旨不

符,排除。6.(2019·南昌模拟)有学者认为,从秦汉起,中国官僚体制的核心问题,一是官僚的选拔问题,二是官僚体系内部的权力制衡。隋唐解决官僚体系内部的权力制衡问题的独创性举措()A.提高了决策的周密程度B.丰富了官吏选拔的手段C.

打破了世家的特权垄断D.推动丞相制度走向解体解析:选A隋唐解决官僚体系内部权力制衡的独创性举措是三省六部制。三省六部制能够提高行政效率,能够提高决策的周密程度,减少决策的失误率,故A项正确。三省六部制的目的不是在丰富官吏选拔的手段,打破世家的特

权垄断不是三省六部制,推动宰相制度走向解体是在明朝时期,排除B、C、D三项。7.唐朝法律规定刑讯必须使用符合标准规格的常行杖,以其他方法拷打甚至致罪囚死亡者,承审官要负刑事责任。唐律的这一规定()A.防止了刑讯逼供的出现B.

是唐朝法律走向完善的表现C.促进了开元盛世的出现D.促进了唐朝政局的长期稳定解析:选B据材料可知唐朝法律对于刑讯工具有着明确的规定,说明唐朝法律注重规范,逐渐完善,故B项正确。8.魏晋时期,各级官学普遍衰落,开馆授徒的私学也十分有限。与此形成鲜明对比的是,士族的

各种家学却全面繁盛,由此造成平民家庭出身的人才远远少于士族家庭出身的人才。这说明当时()A.教育被士族阶层垄断B.选官强调门第与教育发展状况相适应C.儒学的发展受到极大挑战D.寒素子弟步入仕途的途径被关闭解析:选B根据材料可知,魏晋时期,官学、私学普遍衰落,而士族家学全面繁盛,导致

士族家庭出身的人才在社会上占据优势。结合所学知识可知,九品中正制在发展过程中越来越强调被选拔者的门第出身,这适应了当时的教育发展状况,故B项符合题意。A项说法错误,当时官学、私学仍然存在;材料反映不出儒学的发展状况,排除C项;根据材料可知,当

时寒素子弟步入仕途的途径受阻而非被关闭,D项说法绝对。9.(2019·洛阳期中)唐代宗最初设置的枢密使由宦官担任,只是在禁中掌管军机文书。宋代枢密院成为主管军事事务的最高机关,其长官枢密使与中书省的同平章事等合称为“宰执”,共同负

责军国政要。这表明宋代()A.枢密院地位明升暗降B.中枢机构适时进行革新C.统治者治国重文轻武D.皇权与相权的矛盾尖锐解析:选B材料“宋代枢密院成为主管军事事务的最高机关”,只反映出枢密院地位的明升,故A项错误;统治者利用枢密使与中

书省同平章事相互牵制,中枢机构适时进行革新,故B项正确;材料没有反映出统治者治国重文轻武,故C项错误;材料反映了相权的削弱,但没有反映出君相矛盾尖锐,故D项错误。10.(2019·湖南师大附中模拟)宋太祖定下了“不得

杀士大夫及上书言事人”的家法。以后历代皇帝坚持“与士大夫治天下”,以致“终宋之世,文臣无欧刀之辟”。宋代()A.确立了“以文治国”的统治方略B.结束了“重文轻武”的五代风尚C.形成了“以儒立国”的正统思想D.出现了“积弱积贫”的社会状况解析:选A题干中“

不得杀士大夫及上书言事人”与“与士大夫治天下”,再联系宋太祖加强中央集权的措施,解决唐末以来上百年的藩镇割据问题,故A项正确。11.(2019·广州模拟)宋代有知识分子主张重建上古时代的宗法组织,形成了以修宗谱、建宗祠

、置族田、立族长、定族规为特征的新的宗族制度。高级官僚在宗族建设中起了重要作用,如范仲淹为加强本族内部的相互扶助,设立了“义庄”等。这些做法有利于()A.抑制土地兼并B.进一步完善选官制度C.推动世俗文化发展D.国家权力在乡村的

渗透解析:选D由材料“高级官僚在宗族建设中起了重要作用,如范仲淹为加强本族内部的相互扶助”可知宋代通过大官僚为主导的宗族建设实现对乡村的控制,巩固和加强了国家权力在乡村的统治,故D项正确。12.元朝时,“盖岭北、辽阳与甘肃、

四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地”。这种变化反映了()A.人口增加推动边疆开发B.君主专制统治更加强化C.中央加强对地方的管理D.地方管理制度模式一致解析:选C根据材料这些地区由“唐所谓羁縻之州”变成了“今皆赋役之,比于内地

”说明由唐朝少数民族自我管理,变成了中央直接管理,说明中央加强了对地方的管理,故C项正确。二、非选择题(第13题25分,第14题12分,共37分)13.阅读材料,完成下列要求。材料一《后汉书·左雄传》有言:“郡国孝廉,古之贡

士。”而取士的标准史称“四科”:一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑,能按章复问,文中御史;四曰刚毅多略,遭事不惑,明足以决,才任三辅令,皆有孝弟廉公之行。汉武帝时规定

:“自今郡国率二十万口,岁举孝廉一人,四十万二人,六十万三人,八十万四人,百万五人,百二十万六人。不满二十万二岁一人,不满十万三岁一人。”汉和帝对少数民族杂居地区的举才员额给予了优待,规定:“幽、并、凉州,户口率少,边役众剧、束脩良吏,进仕路狭。抚接夷狄,以人为本

。其令缘边郡,口十万以上,岁举孝廉一人;不满十万,二岁举一人;五万以下,三岁举一人。”——摘编自陈荣香、杨月坤《人才选拔应兼顾形式公平与实质公平》材料二科举入仕,是1300年间几乎所有的知识分子梦寐以求的共同理想和奋斗目标„„无论科举制与现代的文官制

度在考试内容和实施环境上有何根本差异,但两者采用公开考试、平等竞争的精神是相同的„„一千多年科举考试史不断证明,在重人情与关系的社会文化环境中,只有通过公平的考试竞争才能有效地解脱人情困扰,才能较好的选拔人才。——摘编自《中国科举文化》(1)根据材料一,概括察举制的特征。(4分)(2)根

据材料一并结合所学知识,简析察举制的特征对现代人才选拔的启示。(11分)(3)根据材料一、二并结合所学知识,归纳古代中国选官制度所蕴含的积极的价值取向。(10分)解析:第(1)问,根据材料一中取士标准和汉武帝、汉和帝的规定分别概括察举制的特征。第(

2)问,根据第(1)问所概括的察举制特征归纳“启示”所在。第(3)问,根据第(1)问的分析并结合材料二省略号前后的信息分别概括归纳即可。答案:(1)特征:“以德取人”的价值取向;“员额分配”的地域倾斜

。(2)启示:德为先,能者上:察举制奉行“以德取人”的价值取向,希望实现儒家的为政以德、教民以德,以及由君子贤人任官,是一种非常理想的境界。察举制里的“四科”充分体现了察举制因能授任、量才取人的倾向。现代人

才选拔更应该注重德才兼备。人才选拔的适度倾斜:人才选拔应遵循“公开、公平、公正”的原则,并适度对弱势群体进行倾斜,实行弱者保护。为协调地区间的和谐发展,人才选拔应向人少边穷地区倾斜,以实现规则公平和对弱者的保护。(3)取向:扩大了人才选拔范围;提高了用人的合理性;标准明晰

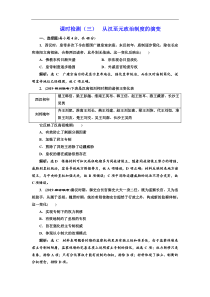

,增强选人公正性;不断完善,维护制度权威性;公平竞争,利于社会阶层合理流动;律己修身,培养官吏廉洁性。(言之有理即可)14.阅读材料,回答问题。宋朝高级官员出身一览表宋朝皇帝及在位时间(年)宰相副宰相总数科举

出身百分比总数科举出身百分比太祖(960~976)6350%4375%太宗(976~997)9667%232191%真宗(997~1022)121192%1717100%仁宗(1022~1063)232296%393794%英宗(1063~1067)22100%22100

%神宗(1067~1085)99100%1818100%哲宗(1085~1100)1111100%232296%徽宗(1100~1125)1313100%343191%钦宗(1125~1127)7686%161170%——摘编自张希清《中国科举考试制度史》该表

能够反映出宋朝官员任职情况的多种趋势。指出其中一种变化趋势并说明其形成的历史原因。(12分)解析:本题主要考查古代中国的政治制度、中国传统文化主流思想的演变。首先,通过对比题干所给数据,从宋朝科举出身的高级官员占高级官员总数的比例、宋

朝高级官员的总人数归纳其变化趋势;其次,依据宋朝“冗官”形成的原因、科举制的逐渐完善、宋朝的政治环境及思想氛围说明其中一种变化趋势形成的历史原因。答案:示例趋势:宋朝科举出身的高级官员占高级官员总数的比例整体上呈上

升趋势。原因:科举制度的逐渐完善;宋朝重文的社会氛围;统治者重视科举;相对安定的政治环境。(“示例”只作参考,不作为唯一标准答案。其他言之成理亦可)

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照