DOC

DOC

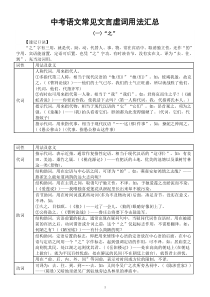

【文档说明】初中语文2023中考常见文言虚词用法汇总.docx,共(20)页,104.514 KB,由鹿哥教育上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-165793.html

以下为本文档部分文字说明:

1中考语文常见文言虚词用法汇总(一)“之”【速记口诀】“之”字有三用,就是代、助、动。代替人、事、物,常在宾语中。取消独立性,还作“的”字用。宾语能前置,定语可后置,也凭“之”字功。有时凑音节,没有实在义。译为“去、往、到”,充当动词用。

词性用法及意义代词人称代词,用来指代人。①多指代第三人称,相当于现代汉语的“他(们)”“她(们)”。如:彼竭我盈,故克之。(《曹刿论战》)——他们的士气已尽,我们的士气正旺盛,所以就战胜了他们。(代词,他们,代指齐军)②有时也可用来指代第一人称,相当于“我”“我们”。如:君将哀而生之乎?(《

捕蛇者说》)——你要哀怜我,使我活下去吗?(第一人称代词,我,代指蒋氏本人。)指示代词,用来指代物,相当于现代汉语的“它”“它们”。如:昂首观之,项为之强。(《童趣》)——(我)抬头看着它们,脖颈都为此变得僵硬了。(代词,它们,代指蚊子)指示代词,用来指代事,相当于现代汉语“……这(那)件事”。如

:操蛇之神闻之。(《愚公移山》)(代事,指愚公移山这件事)词性用法及意义代词指示代词,表示近指,通常作复指性定语,相当于现代汉语的“这(样)”。如:有良田、美池、桑竹之属。(《桃花源记》)——有肥沃的土地、

优美的池塘以及桑树竹林这一类(景物)。助词结构助词,用在定语与中心语之间,可译为“的”。如:燕雀安知鸿鹄之志哉?——燕雀怎么能知道鸿鹄的远大志向呢?结构助词,用在主谓之间,取消句子独立性,不译。如:予独爱莲之

出淤泥而不染。(《爱莲说》)——我唯独喜爱莲花从淤泥里长出来却不被污染。音节助词,用在时间词或某些动词(多为不及物动词)后面,凑足音节,没实在意义,不译。如:①久之,目似瞑。(《狼》)——过了一会儿,(狼的

)眼睛好像闭上了。②公将鼓之。(《曹刿论战》)——鲁庄公将要下令击鼓进军。结构助词,宾语前置的标志,通常出现在疑问句中,当疑问代词作宾语时,用在被提前的宾语之后、动词谓语或介词之前,这个“之”仅起标志作用,不需要翻译。如:何陋之有?(《陋室铭》)——有什么简陋的呢?结构助词,

定语后置的标志,即把用来修饰中心语的定语放在中心语的后面,在中心语与定语之间用一个“之”字作标志,起到强调定语的作用,可不译。如:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。(《岳阳楼记》)——处在高高的朝廷上(在朝廷上做官),就为平民百姓忧虑;处在僻远的民间(不在朝廷上做官),就替君主

担忧。用在“前、后、内、外、间”等词前,表示对时间或方位的限制,不译。动词可译为:去、往、到、到……去。如:又间令吴广之次所旁丛祠中。(《陈涉世家》)——(陈胜)又暗地里派吴广到驻地旁边丛林里的神庙中。2(二)“其”【速记口诀】“其”字可代“我”和“他”,近指远指“这”和“那”,后带数词译“其中”

;副词反问译“难道”,还有祈使和推测,译作“一定”和“大概”;连词假设和选择,译为“如果”和“或者”。词性用法及意义代词人称代词通常作第三人称代词,可代人、代事、代物。一般代人,用在动词、形容词前,可译为“他(她、它)”“他(她、它)们”,不能加“的”。如:①见其发矢

十中八九,但微颔之。(《卖油翁》)——看他射箭十次中了八九次,只是稍稍点点头。②安求其能千里也。(《马说》)——怎么能要求它日行千里呢?有时表示领属关系,用在名词前,作定语,可译为“他(她、它)的”“他(她、它)们的”。如:①意将遂入以攻其后也。(《狼》)——(狠)

打算钻洞进去,来攻击他的背后。②增其旧制。(《岳阳楼记》)——扩大它的原来的规模。活用为第一人称代词。可译为“我的”“自己的”。如:并自为其名。(《伤仲永》)——并且自己题上了自己的名字。活用为第二人称代词。可译为“你(的)”“你们(的)”。如:

请归取其孥((妻子儿女的统称))。——你请求回去接你的妻子儿女。指示代词表特指,“其”后多为数词或者代词,可译为“其中(的)”。如:其一犬坐于前。(《狼》)——其中的一只狼像狗似的坐在屠尸的前面。表远指或近指,可译为“那(那个,那种,

那些,那里)”“这(这个,这种,这些,这里)”。如:①复前行,欲穷其林。(《桃花源记》)——又向前划去,想要走到这片林子的尽头。②其船背稍夷。(《核舟记》)——那船的底部稍平一些。副词表反问语气,可译为“岂,难道,怎么”,或不译。

如:其真无马邪?其真不知马也!(《马说》)——难道真的没有千里马吗?恐怕是真的不认识千里马吧。(前一个“其”表反问语气,可译作“难道”,后一个“其”表推测语气,可译为“恐怕”。)表推测语气,可译为“大概,恐怕,或许,可能”。如:子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”(《

论语》)——孔子说:“大概是恕吧!自己所讨厌的事情,不能施加在别人身上。”副词表肯定语气,可译为“其实”。表祈使(期望、愿望、命令等)语气,带有希望、劝勉、请求的意味,可译为“可要,一定,应当”。如:安陵君其许寡人!(《唐雎不辱

使命》)——安陵君一定要答应我!表示商量语气,可译为“还是”。如:吾其还也。(《左传•烛之武退秦师》)——我们还是回去吧。连词表选择关系,可译为“或者”“还是”“是……还是……”如:其然乎?其不然乎?——是这样呢?还是不是这样?表假设关系,可译为“

假如”“如果”。如:其业有不精,德有不成者,非天质之卑,则心不若余之专耳。(《送东阳马生序》)——假如他们学业(还)不精通,德行(还)有不具备的,(那就)不是(他们的)天资太低下,而是(他们的)思想不象我那样专注罢了。助词用在句中,调节音节,凑足字数,无实

义,可不译。如:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。——在追寻真理方面,前方的道路还很漫长,但我将百折不挠,不遗余力地(上天下地)去追求和探索。3(三)“而”【速记口诀】“而”作连词要分清,并列承接和转折,递进因果与假设;承译“接着”转译“但”,状语之后表修饰,可

以译为“地”或“着”。递进关系“而且”与“并且”,因果关系“所以”或“因而”,假设译为“如果”或“假使”。还可用作人称代词“你”。【方法指导】“而”表顺承关系时,连接的是连续发生的事情或动作,这些事情或动作有先后顺序。“而”表修饰关系时,

连接的是状语与中心词(即连接状谓)前后两部分之间形成偏正结构。当“而”连接两个动词时,如何判断是顺承关系还是修饰关系呢?如果两个动词有先后关系,表顺承;如果两个动词没有先后关系,是同时发生,且前一动词修饰后一动词

作状语,则表修饰。词性用法及意义连词表并列,可译为“又”“和”“与”“并且”“一边,一边”,或不译(依据:两侧的词语可以调换,调换后语意不发生变化)。如:①中峨冠而多髯者为东坡。(《核舟记》)——中间戴着高高的帽子,又长有许多胡须的人是苏东坡。②永州之野产异蛇,黑质而白章。(《捕蛇者说》)

——永州的郊外出产奇的蛇,长有黑色的底子和白色的花纹。③敏而好学。(《论语》)——聪明并且爱学习。④儿含乳啼,好拍而呜之。(《口技》)——小孩含着乳头啼哭,妇人一边拍着小孩,一边轻声哼唱着哄他入睡。⑤溪深而鱼肥。(《醉翁

亭记》)——溪水深,鱼儿肥。表承接,可译为“就”“才”“接着”“然后”或不译(依据:前后的两个词语有先后顺序)。如:①先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(《岳阳楼记》)——在天下人忧愁之前就忧愁,在天下人享乐之后才享乐。②一鼓作气,再而衰,三

而竭。(《曹刿论战》)——第一次击鼓能振作士气,第二次击鼓士气就减弱了,第三次击鼓士就消失了。③日出而林霏开。(《醉翁亭记》)——太阳出来林间的雾气就散开了。④学而时习之,不亦说乎?——学习了知识接着按时温习它,不也是很愉快吗?⑤愠故而知

新,——温习旧的知识然后知道新的知识。⑥尉剑挺,广起,夺而杀尉。(《陈涉世家》)——军官拔出剑来,吴广一跃而起,夺过剑杀死了他。表转折,可译为“却”“但(但是)”“可是”“然而”等。如:可远观而不可亵玩焉。(《爱莲说》)——只可以从远处观赏却不

可以贴近去玩弄。表因果,可译为“因而”“因此”“所以”,或不译。如:四时之景不同,而乐亦无穷也。(《醉翁亭记》)——四季的景色不同,因而乐趣也是无穷无尽的。连词表修饰,连接状语和中心语,可译为“……着”“……

地”,也可不译。如:①河曲智叟笑而止之曰。(《愚公移山》)——河曲智叟笑着阻止愚公说。②杂然而前陈者,太守宴也。(《醉翁亭记》)——纷纷地摆在前面的,是太守在举行宴会。③朝而往,暮而归。(《醉翁亭记》)——早晨进山,傍晚回城。表递进,可译为“并且”

或“而且”,或不译。如:饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。(《醉翁亭记》)——喝得很少就醉了,而且年纪又最大,所以给自己起了个别号叫醉翁。4表假设,连接主语和谓语,相当于“如果”“假如”“假使”。如:①而吾蛇尝存,则弛然而卧。(《捕蛇者说》)——如果我捕获的蛇还在里面

,我就又安然睡下。②人而无信,不知其可。(《论语》)——一个人如果不讲信用,真不知道他是否可以(做成事)。代词表示第二人称,通“尔”。作主语,译为“你”;作定语,译为“你(们)的”。如:而母立于兹——你的母亲(曾经)站立在这儿。复音

虚词[既而][俄而]表时间短暂,译为“不久”“一会儿”。[而已]放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。[而后]可译为“才”“方才”。(四)“则”【速记口诀】“则”作连词大致与“而”同,承接转折假设因果都可用

,就、便、那么,却、但是,如果,是因为,译时一定要慎重。“则”字当作副词用,译作“就是”或“原来”“已经”。词性用法及意义连词表示承接关系。说明两件事情在时间上、事理上的紧密联系。可译为“就”“便”“那么”“于是”,或译为“原来是”“已经是”。如:战则请从。——作战就请允许我跟你去。用在对

比句中,相当于“就”。如:学而不思则罔,思而不学则殆。(《<论语>十二章》)——只读书却不思考,就会感到迷茫而无所适从;只是空想却不读书,就会疑惑。连词表示假设关系。有的用在前一分句,引出假设的情况,相当于“假

使”“如果”;有的用于后面的分句,表示假设或推断的结果,相当于“那么”“就”。如:①入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)——(一个国家)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外国侵

犯的危险,这个国家往往会灭亡。②山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。(《陋室铭》)——山不在于高,有仙人就出名了。水不在于深,有了龙就神异了。表示转折关系。表示转折时,用在后一分句,译为“可是”“却”“然而”。如:余则缊袍敝衣处其间。(《送东阳马生序》)——我却穿着破棉袄旧衣衫生活在他们中间。

表示选择关系。常和“非”“不”搭配用,可译为“就是”“不是……就是”。如:非死则徙尔。(《捕蛇者说》)——不是死了就是搬到别处去了。表示因果关系。可译为“就是因为”。如:卒之为众人,则其受于人者不至也。——最后成为普

通人,是因为他后天的学习没有达到(要求)。表示并列并举关系,可译为“就……就”,或不译。与“然”一起组成固定结构“然则”,表示“既然这样,那么”或“如此……那么”。如:然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》)——既然这样,那么他们什么时候才快乐呢?副词用在判断句中,表肯定,加强判断,相当于“是”“就是”。

如:此则岳阳楼之大观也。(《岳阳楼记》)——这就是在岳阳楼上看到的雄伟景象。表对已然或发现的强调,可译为“已经”“原来”“原来已经”。如:及诸河,则在舟中矣。(《秦晋崤之战》)——追到黄河边,秦人已经登

船离岸了。5(五)“与”【速记口诀】“与”连“和”“与”介“跟”“同”,动词“参与”“推举”“给”;同“欤”句末语气词,表示疑问、反问和推测。词性用法及意义连词(读yǔ)表并列,可译为“和”,或仍作“与”。如:①天与云与山与水,上下一白。(《湖心亭看雪》)——天和云和山和水,浑然一

体,白茫茫一片。②吾与汝毕力平险。(《愚公移山》)——我和你们竭尽全力挖平(这两座)险峻的大山。③公与之乘,战于长勺。(《曹刿论战》)——鲁庄公和曹刿共乘一辆战车,在长勺和齐军作战。表动作行为所涉及的对象,可译

为“和”“跟”“同”。如:①勾践载稻与脂于舟以行。(《勾践灭吴》)——勾践亲自用船装满了稻谷和肉到各地巡视。②夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。(《勾践灭吴》)——即使没有四方的忧患,但有谋略的大臣和勇猛善战的将士,不能不(事先)培养(以)供选择。表选择,可译为“

与其”。如:与人刃我,宁自刃。(《史记·鲁仲连列传》)——与其让别人杀我,宁愿自杀。介词(读yǔ)介绍动作发生时所涉及的对象,可译为“和”“跟”“同”;“给”“替”。如:①陈涉少时,尝与人佣耕。(《陈涉世家》)——陈胜年轻的时候,曾经同别人一道被雇佣耕地。②与朋友交而不信乎?

(《<论语>十二章》)——跟朋友往来是不是诚实呢?③微斯人,吾谁与归?(《岳阳楼记》)——(如果)没有这种人,我同谁一道呢?④沛公军霸上,未得与项羽相见。(《鸿门宴》)——沛公(在)霸上驻军,没有能够和项羽见面。与疑问代词“孰”组成介词结构“孰与”,表示比较的对象,可译为“和(跟、同、与)……

相比”等。副词读“jǔ”,同“举”,全,都,一起。如:号令召三老、豪杰与皆来会计事。(《陈涉世家》)——(陈涉)传令召集当地管教化的乡官和有声望的人一起来集会议事。动词给,给予。如:①父异焉,借旁近与之。(《伤仲永》)——他的父亲对此感到惊异,从

邻居家借来给他。②呼尔而与之。(《鱼我所欲也》)——吆喝着给他。结交,交往。如:夫人之相与,俯仰一世。(《兰亭集序》)——人与人相互交往,很快便度过一生。赞许,赞同,赞成。如:吾与点也。(《子路、曾皙、冉有、

公西华侍坐》)——我赞成曾点(的观点)。等待。如:日月逝矣,岁不我与。(《论语·阳货》)——时光流逝,岁月不等待人啊。相伴,随同。读yù,参加;参与,引早为欣赏、领悟。如:①未复有能与其奇者。(《答谢中书书》)——就再没有人能够欣

赏这种奇丽的景色了。(动词,参与,引申为“欣赏”。)②蹇叔之子与师,哭而送之。(《殽之战》)——蹇叔的儿子参加了军队,(蹇叔)哭着6送他。读“jǔ”,同“举”,可译为“推举”和“选用”。如:选贤与能,讲信修睦。(《大道之行也》)——选拔推举品德高尚、有才干的人,人们都讲求诚信,培养和睦气氛

。语气助词用在句未,同“欤”,读yú,表疑问、反问或推测,可译为“吗”。如:①而君逆寡人者,轻寡人与?(《唐雎不辱使命》)——但是他违背我的意愿,是轻视我吗?②所识穷乏着得我与?(《鱼我所欲也》)——所认识的贫苦人感激我吗?固定结构孰与;与……孰

:表示比较与选择,译为“跟(同、与)……比较,哪一个(谁)……”。如:①吾孰与徐公美。(《邹忌讽齐王纳谏》)——我与徐公相比,哪一个美?②吾与徐公孰美。(《邹忌讽齐王纳谏》)——我与徐公相比,哪一个美?与其……孰若:表示选择(舍

前取后),译为“与其……哪如……”。如:与其杀是童,孰若卖之?(《童区寄传》)——与其杀了这个孩子,哪如卖了他呢?(六)“虽”【速记口诀】“虽”表让步或假设,译为“虽然”和“即使”。词性用法及意义连词表假设,可译为“即使”“纵使”。如:①虽千里弗敢易也,岂止五百里哉?(《唐雎不辱使命

》)——即使方圆千里的土地都不敢交换,难道只有五百里的土地就能交换吗?②虽乘奔御风,不以疾也。(《三峡》)——即使是骑着飞奔的马,驾着风,也没有这么快啊。表让步(转折),可译为“虽然”。如:故余虽愚,卒获有所闻。(《送东阳马生序》)——所以我虽然愚笨,

但最终有所收获。固定结构虽然:虽然如此,即使这样。(七)“乃”【速记口诀】“乃”作副词用,译作“竟然”“才”或“于是”“就”,还可表判断,译为“是”“就是”或“原来是”;人称代词译为“你”,指示代词译为

“这”。词性用法及意义副词表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“于是”“就”“便”等。如:①百废具兴,乃重修岳阳楼。(《岳阳楼记》)——各种荒废的事业都兴办起来了,于是重新修建岳阳楼。②乃入见。

(《曹刿论战》)——于是入朝去拜见鲁庄公。表示前后两事在情理上的顺承或时间上的紧接,可译为“才”“这才”等。如:①久而乃和。(《送东阳马生序》)——很长时间才暖和过来。②乃悟前狼假寐,盖以诱敌。(《狼》

)——(屠夫)才明白前面那只狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌人的。强调两事情理相悖或事出意外,可译为“却”“竟然”“居然”“反而”等。如:问7今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。(《桃花源记》)——(他们)问现在是什么时代,竟然不知道有过汉朝,更不必说魏朝

和晋朝了。副词表示判断,可译为“是”“就是”“实在是”“本来是”“原来是”。如:①当立者乃公子扶苏。(《陈涉世家》)——应当立为皇帝的是公子扶苏。②乃石性坚重。(《河中石兽》)——原来是石头的性质是坚硬沉重的。代词第二人称代词。常作定语,译为“

你(们)的”;也作主语,译为“你”,不能作宾语。如:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。(《示儿》)——南宋军队平定中原的那一天,在家里祭祀祖先的时候,千万不要忘记把这件事情告诉你们的父亲。指示代词,可译为“这”“这样”。如:夫我乃行也,反而求之,不得吾心。——

我这样做了,回头再去想它,却想不出是为什么。(八)“以”【速记口诀】“以”作介词把、拿、用,因为、按照、在、凭、从;又作连词如同“而”,表示目的与结果。还可表示修饰和因果,以及并列、递进和假设。译作“以(认)为”是动词,偶尔也作通假用。词性用法

及意义介词表示动作、行为使用的工具,可译为“用”“拿”等。如:①以刀劈狼首。(《狼》)——用刀劈向狼的脑袋。②醒能述以文者,太守也。(《醉翁亭记》)——酒醒后能用文章记述这些乐事的人,是太守。表示动作、行为的方式、方法,可译为“把”“拿”“用”

等。如:①屠惧,投以骨。(《狼》)——屠户害怕了,把一块骨头扔给狼。②今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕。——现在果真把我们的人假称是公子扶苏和项燕的队伍。③故临崩寄臣以大事也。——所以临终把国家大事托付给我。表示动作、行为所凭借或依据的条件

,可译为“凭”“凭借”“靠”“依靠”“按照”“根据”等。如:①何以战?(《曹刿论战》)——凭借什么作战?②域民不以封疆之界。(《得道多助,失道寡助》)——使百姓定居下来,不能依靠划定的疆域的界限。③小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿

论战》)——大大小小的案件,我即使不能一一明察,也一定根据实情判断。④策之不以其道,食之不能尽其材(《马说》)——驱使它不按照正确的方法。介词表示动作、行为发生的时间、处所,用法同“于”,可译为“在”“从”等。有时可介绍动作行为发生的起点,可译为“从”。如:然操遂能克绍,以弱为强者,非

惟天时,抑亦自谋也。(《隆中对》)——然而曹操最终能够打败了袁绍,从弱小变为强大的原因,不仅仅是因为时机好,而且也是人的谋划得当。表示动作、行为产生的原因,可译为“因为”“由于”。如:①不以物喜,不以己悲。(《岳阳楼记》)——不因外界环境的好坏和自己的得失而或喜或悲。②扶苏以数谏故,

上使外将兵。(《陈涉世家》)——扶苏因为屡次劝谏(秦始皇)的缘故,皇上派(他)在外面带兵。连词表并列或递进关系:可译为“而”“又”“而且”“并且”等,或省去不译。如:夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。——平坦并且近的地方,游的人就多;险峻8并

且远的地方,到的人就少。表修饰,连接状语和中心语,可译为“而”“地”“着”“来”,也可不译。如:①计日以还。(《送东阳马生序》)——计算着约定的日子(按时)归还。②俯身倾耳以请。(《送东阳马生序》)——弯着身子

,侧着耳朵,向他请教。表因果,用在表原因的分句前,可译作“因为”“由于”。如:①略无慕艳意,以中有足乐者。(《送东阳马生序》)——毫无羡慕的意思,因为内心有足以快乐的事。②以其境过清,不可久居,乃记之而去。(《小石

潭记》)——因为这里的环境过于凄清,不能长时间停留,于是记下这里的景致后就离开了。表假设,可译为“如果”“假如”。如:以啮人,无御之者。(《捕蛇者说》)——如果蛇咬了人,没有能够抵挡蛇毒的办法。表目的(后一行动

是前一行动的目的),相当于现代汉语里的“用来”“来”。如:①乃悟前狠假寐,盖以诱敌。(《狼》)——这才明白前面的那只狼假装睡觉,原来是用来诱惑敌方的。②属予作文以记之(《岳阳楼记》)——嘱托我写一篇文章来记述这件事。表结

果,可译作“以致”“才”“因而”。如:①不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。(《出师表》)——不应该随便看轻自己,说话不恰当,以致堵塞了(人们)忠诚尽谏的道路。②恐托付不效,以伤先帝之明。(《出师表》)——担心先帝托付的大事没有取得成效,以致损害先帝的知人之明。副词通“

已”,表示时间,译为“已”“已经”。如:固以怪之矣。(《陈涉世家》)——本来已经觉得奇怪了。动词译为“以为”“认为”。如:皆以美于徐公。(《邹忌讽齐王纳谏》)——都认为我比徐公漂亮。译为“用”“任用”。如:忠不必用兮,贤不必以。(《涉江》)——忠臣不一定被任用啊,贤

者不一定被推荐。复音虚词[以为]⑴译为“认为”。如:愚以为宫中之事。(《出师表》)——我认为宫中的事情。⑵把……作为(当作)。如:虎见之,庞然大物也,以为神。(《黔之驴》)——老虎见了它,是巨大的样子,

把它当作神奇的东西了。⑶把……制成。如:然得而腊之以为饵。(《捕蛇者说》)——然而捉到后晾干把它制成药饵。[以是,是以]引出事理发展或推断的结果,相当于“因此”。①是以先帝简拔以遗陛下。(《出师表》)——因此先帝把它们选拔出来留给陛下。②以是人多以书假余。(《送

东阳马生序》)——因此人家大多把书借给我。(九)“为”【速记口诀】用作介词读作“wèi”,表示对象“向”“对”“给”,表示目的或原因,译成“为了”或“因为”。用作介词读作“wéi”,表示被动译成“被”。用作连词读作“wèi”,表示因果译“因为”。用作动词读作“wéi”,表示判断译为“是”。用作一

般动词意义活,当,筑,做,认为,担任,雕刻……语气助词读作“wéi”,表示疑问反问“呢”和“吗”。读音词性用法及意义wéi介词表示被动。还可和“所”构成“为所”“为……所”表被动,译为“被”。9如:①士卒多为用者。

(《陈涉世家》)——士兵们大多被他所用。②舌一吐而二虫尽为所吞。(《童趣》)——(蛤蟆)舌头一伸,两只虫子都被它吞进肚里。助词放在疑问句末,与疑问代词呼应,表示疑问或反问语气,可译为“呢”“吗”。如:夫子何命焉为?(《公输》)——先生有什

么见教呢?wéi动词作一般动词,译作:当、做、当作、作为;担任、充当;刻;筑;变为、成为;以为、认为等。如:①武陵人捕鱼为业。(《桃花源记》)——武陵人把捕鱼作为职业。②以牒为械。(《公输》)——把木片当作器械。③人之为学有难易乎?(《为学》)——人们做学问有困难和容

易吗?④陈胜,吴广皆次当行,为屯长。(《陈涉世家》)——陈胜,吴广都被编入强迫去守边的队伍并担任小队长。⑤为宫室,器皿……(《核舟记》)——雕刻宫室,器皿……⑥为坛而盟,祭以尉首。(《陈涉世家》)——(

用土)筑台并在台上盟誓,用(两个)军官的头祭天。⑦近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为堪,为岩。(《小石潭记》)——靠近岸边,水底石头翻卷过来露出水面,成为水中高地,成为小岛,成为不平的大石,成为岩石。⑧孰为汝多知乎!(《论语》)——谁

认为你聪明呢?作判断动词,译作“是”。如:①中峨冠而多髯者为东坡。(《核舟记》)——中间戴着高高的帽子,又长有许多胡须的人是苏东坡。②项燕为楚将。(《陈涉世家》)——项燕是楚国的将领。名词指心理活动、表现(特殊用法)。如:予尝求

古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)——我曾经探求古代品德高尚的人的思想感情,或许不同于(以上)两种表现,这是什么原因呢?wèi介词表示动作行为的对象,可译为“向”“对”。如:①不足为外人道也。(《桃花源记》)——不值得向/对外面的人说啊。②为天下唱。(

《陈涉世家》)——向天下人发出倡导。表示动作行为的替代,可译为“替”“给”等。如:①此人一一为具言所闻。(《桃花源记》)——这个渔人一件件地给他们详细地说出(自己所知道的事情)。②公输盘为楚造云梯之械。(《公输》)——公输盘给楚国制造云梯这种攻城的器械。wèi介词表示动作、

行为的目的或原因,可译为“为着”“为了”或“因为”“由于”。如:①为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)——为了住宅的华丽、妻妾的侍奉和所认识的穷困的人感激我吗?②无为在歧路,儿女共沾巾。(《送杜少府之任蜀州》)——不要因为在分手的路口,就像青年男女那样让泪水沾湿

了手巾。连词表因果关系,可译为“因为”等。如:问渠那得清如许,为有源头活水来。(《观书有感》)——问它怎么能够这样清澈呢?因为有源头活水不断注入。(渠:它,第三人称代词,这里指方塘之水。“那”:通“哪”,怎么、为什么。)10(十)“于”【速记

口诀】“于”字只能作介词,但其用法多的是,在、到、从;向、对、给、同;形容词后表比较,动词之后表被动,由于、因为、比和被,诸君译时应三思。词性用法及意义介词表示动作发生的处所、时间,可译为“在”“从”“到”“自”

。如:①舜发于畎亩之中……(《生于忧患,死于安乐》)——舜从田地中被任用……②公与之乘,战于长勺。(《曹刿论战》)——鲁庄公和曹刿共乘一辆战车,在长勺和齐军作战。③太守与客来饮于此。(《醉翁亭记》)——太守和宾客

到这里来饮酒。④而泻出于两峰之间者。(《醉翁亭记》)——从这两座山峰中倾泻而出的。引出动作的对象,可译为“向”“对”“对于”“给”等。如:①每假借于藏书之家。(《送东阳马生序》)——常常向有书的人家去借。②未尝不叹息痛恨于桓、灵也。(《出师表》)——没有不对桓帝、灵帝的做法

感到痛心遗憾的。③故天将降大任于是人也。(《生于忧患,死于安乐》)——所以上天将要下达重要使命给这样的人。④万钟于我何加焉?(《鱼我所欲也》)——优厚的俸禄对我有什么益处呢?介词表示动作的范围,译作“在……方面”“在……中”等。

如:苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。(《出师表》)——只希望在乱世中苟且保全性命,并不想在诸侯中有名望。表示原因,可译为“由于”“因为”,如:①然后知生于忧患而死于安乐也。(《生于忧患,死于安乐》)——这样以后(人们才会)明白因有忧患而得以生存,因沉迷安乐而导致灭亡的道理。②不戚

戚于贫贱。(《五柳先生传》)——不因为贫贱而忧愁。用在形容词后,表示比较,一般可译作“比”,有时可译为“胜过”。如:①苛政猛于虎也。(《捕蛇者说》)——苛酷的统治比老虎还要凶猛啊。②如使人之所恶莫甚于死。(《鱼我所欲也》

)——假如人们想要的东西没有比生命更重要的。③生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也。(〈鱼我所欲也〉)——生命是我想要的,(可我)想要的东西还有比生命更重要的,所以有的祸患也躲避。表示被动。用在动词后,引

进行为的主动者,可译为“被”。有时动词前还有“见”“受”等字和它相应。如:①吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。《三国志·蜀志·诸葛亮传》——我不能拿整个吴国的土地,十万大军,被别人控制。②不拘于时,学于余。——

(他)不被(士大夫以从师为耻的)时俗约束,而向我学习。复音虚词[于是]①在这时。如:于是宾客无不变色离席。(《口技》)——在这时,宾客没有不吓得变了脸色离开座位的。②在这件事上。如:吾祖死于是,吾父死于是。——我的祖父死在这件事上,我的父亲

也死在这件事上。③在这种情况下。如:于是秦王不怿,为一击缻。(《廉颇蔺相如列传》)——在这种情况下秦王很不高兴,只好为赵王敲了一下缻。④对此。如:于是余有叹焉。(《游褒禅山记》)——对这件事我有所感叹。11⑤从此。如:遂墨以葬文公,晋于是始墨。(《秦晋崤之战》)——于是就穿

黑色的丧服来安葬晋文公,晋国从此开始穿黑色的丧服。⑥连词,表前后的承接或因果关系,与现代汉语“于是”同义。如:于是为长安君约车百乘,质于齐。(《触龙说赵太后》)——于是为长安君备车一百乘,到齐国去作人质。[至于]用作连词,表提起相关的另一件事(另提一事)。如:至于夏水襄陵。(《三峡》)——等到

夏天水涨,江水漫上山陵的时候。(十一)“者”【速记口诀】“者”代人、事、物,与“也”构判断;有时主语后停顿,引出原因或解释;时间词后是语助。词性用法及意义代词用在动词、形容词后,构成名词性的“者”字结构,可译为“……的”“……的人(

事、物)“……的原因”。如:①负者歌于途。(《醉翁亭记》)——背着东西的人在路上唱着歌。②吾妻之美我者,私我也。(《邹忌讽齐王纳谏》)——我的妻子认为我美的原因是偏爱我。用在数词后面,指代事物,可译为“……个方面”“……样东西”“……件

事情”等。(翻译时,要根据所列事物,在数词词后加上相应的量词和名词)如:①此数者,用兵之患也。(《赤壁之战》)——这几个方面,都是用兵的忌讳。②或异二者之为。(《岳阳楼记》)——或许不同于以上两种心情。用在描写的词

后面,可译为“……的样子”,也可不译。如:言之,貌若甚戚者。(《捕蛇者说》)——说这话的时候,神情像是很忧伤的样子。助词用在句中,表示停顿。如:①而君逆寡人者,轻寡人与?(《唐雎不辱使命》)——可是安陵君违背我的意愿,这是轻视我吗?②马之千里者,一食或尽粟一石。(《马说》

)——能日行千里的马,吃一次有时能吃完一石粮食。用在时间词后,表停顿,无实义。如:古者以天下为主,君为客。(《原君》)——古代把天下看成是主人,把君主看成是客人。定语后置的标志,无实义。如:遂率子孙荷担者三夫。(《愚公移山》)—

—于是率领能挑担子的三个子孙。(定语是“荷担者”,中心词是“子孙”)助词放在主语之后,表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。如:①陈胜者,阳城人也。(《陈涉世家》)——陈胜是阳城人。②粟者,民之所种。(《《论贵粟疏》》

)——粟是百姓种的。③北山愚公者,年且九十。(《愚公移山》)——北山有个愚公,年纪将近九十岁。与“也”连用,表判断。如:予谓菊,花之隐逸者也。——我认为菊是花中的隐士。12(十二)“也”【速记口诀】“也”是语气词,判断、疑问、感叹等,用在句中表停顿

,强化语气多“也”字。词性用法及意义助词用在句末,表示判断语气,相当于“啊”“呢”,或不译。如:①陈胜者,阳城人也。(《陈涉世家》)——陈胜是阳城人。②此庸夫之怒也,非士之怒也。(《唐雎不辱使命》)——这是平庸无能的人发怒,不是有才能有胆

识的人发怒。用在末尾,表示表示陈述或解释语气。相当于“啊”“呢”,或不译。如:①鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。(《鱼我所欲也》)——鱼,是我想要的东西;熊掌,也是我想要的东西。②醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《醉翁亭记》)——醉翁的情趣不在洒上,而在秀

丽的山水之间。用在句末,表示疑问或反诘语气,可译为“吗”“呢”。如:①安陵君不听寡人,何也?(《唐雎不辱使命》)——安陵君不听从我,这是什么原因呢?②且欲与常马等不可得,安求其能千里也?(《马说》)——想要跟普通的马等同尚且不可能,又怎么能要求它日行千里呢?③若为佣耕,何富贵

也?(《陈涉世家》)——你是被雇佣耕地的,怎么能富贵呢?助词用在句中或句末,表示肯定、感叹的语气。可译为“啊”。如:①子子孙孙无穷匮也,……(《愚公移山》)——子子孙孙无穷无尽,……②苛政猛于虎也。(《捕蛇者说》)——苛酷的统治比老虎还

要凶狠啊。用在句末,表示祈使语气。可译为“啊”“吧”。如:不足为外人道也。(《桃花源记》)——(这儿的情况)不值得对外边的人说啊。用在句中,表示停顿,以舒缓语气,不译。如:①余闻之也久。(《伤仲永》)——我听到这件事很久了。②当余之从师也,负箧曳屣行深山巨谷中。(《送东阳马生序》)——当我去求师的

时候,背着书箱,拖着鞋子,在深山大谷中行走。③是马也,虽有千里之能……(《马说》)——这样的马,即使有日行千里的才能……④登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。(《岳阳楼记》)——(这时)登上这座楼,就会产生离开国都,怀念家乡,担心(人家)说坏话,惧怕(人

家)批评指责的心情,会觉得满眼都是萧条的景象,感慨到了极点而悲伤啊。(十三)“乎”(欤、耶)【速记口诀】语气助词在句尾,相当吗、啊、吧和呢;若作介词在句中,与“于”用法不相异。词性用法及意义助词用在一般疑问句末尾,表疑问语气,相当于“吧”“吗”或“呢”。如:①与朋友交而不信乎?(《<论语>十二章》

)——跟朋友往来是不是诚实呢?②公亦尝闻天子之怒乎?(《唐雎不辱使命》)——你曾经听说过天子发怒吗?用在反问句末尾,表反问语气,相当于“吗”或“呢”。如:①学而时习之,不亦说乎?(《<论语>十二章》)——学习了(知识),然

后按时温习它们,不也是很愉快吗?(反问语气)13②王侯将相宁有种乎?(《陈涉世家》)——王侯将相难道有天生的贵种吗?(反问语气)助词用在祈使句末尾,表示说话人对听话人的命令、请求、催促、禁止或劝阻等语气,相当于“呢”“吧”。如:今亡亦死,举大计亦死;等死,死国可乎?(《陈涉

世家》)——现在逃跑也是死,发动起义也是死;同样是死,为国事而死好吗?表感叹语气,相当于“啊”“呀”。如:大兄何见事之晚乎!(《孙权劝学》)——长兄你认清事物怎么这么晚啊!表测度、商量语气,句中常有“其、无(毋)、乃

、得无(毋、微、非)”等表委婉语气的词语配合,相当于“吧”。如:①览物之情,得无异乎?——(《岳阳楼记》)(他们)看了自然景物而触发的情感,大概会有所不同吧?(测度语气)②然足下卜之鬼乎!(《陈涉世家》)——然而你们还是把事情向

鬼神卜问一下吧!(商量语气)表示句中停顿,不译。形容词、副词词尾,译作“……的样子”,有时相当于“的”“地”或不译。如:牡丹之爱,宜乎众矣。(《爱莲说》)——喜爱牡丹的人,应当很多了。介词相当于“于”,介绍动作、行为发生的处所或与之有关的

对象等,可译为“在”“对”“对于”,或不译。如:醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。(《醉翁亭记》)——醉翁的情趣不在喝酒上,而在欣赏山水之间的美景。苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。(《醉翁亭记》)——脸色苍老、满头白发,醉醺醺地倒在众人中间

,这是太守喝醉了。(十四)“焉”【速记口诀】用在动形之后作兼词,译为“从这里”“在那里”。用作疑问代词时,译为“怎么”或“哪里”。用在动后作代词,译为“他”或“它”。用在句末作助词,表示肯定、疑问、反问、感叹等语气

;译为“了”“呢”“啊”,也可据情不译它。词性用法及意义兼词用在动词、形容词之后,即兼有介词和代词的作用。(1)相当于“于+之”,可译为“对它/对他(她)/向他”。如:见贤思齐焉。(《论语》)——看见贤人要想着向他看齐。兼词(2)相当于“于+此”,可译

为“在这里/从这里/在这件事上”。如:①三人行,必有我师焉。(《<论语>十二章》)——几个人一同走路,一定有我的老师在其中(在这里)。②不复出焉,遂与外人间隔。(《桃花源记》)——不再从这里出去,于是就与外面的人隔绝了。③积土成山,风雨兴焉。(《劝

学》)——堆积土石成了高山,风雨从这里兴起。④吾闻庖丁之言,得养生焉。(《庖丁解牛》)——我听了庖丁的这番话,从这里面懂得了养生的道理了。⑤今吾子又死焉。(《礼记·檀弓下》)——现在我的儿子又死在这件事上。⑥夫大国,难测也,惧有伏焉。(《曹刿论

战》)——齐国是大国,难以摸清它的情况,怕他们在这里有埋伏。(3)相当于“于+彼”,可译为“在那里/从那里”。(4)相当于“于+何”,可译为“在哪里/从哪里”“往哪里”。如:且焉置土石?(《愚14公移山》)——况且往哪里放置土石呢?代词用作疑问代词,可译为“哪里”“怎

么”(多用于反问句)。如:①湖中焉得更有此人!(《湖心亭看雪》)——湖中哪能还有(您)这样的人呢!②是焉得为大丈夫乎?(《富贵不能淫》)——这哪里能算是有志气有作为的男子呢?③未能事人,焉能事鬼?(《论语》)——没能事奉好人,怎么

能事奉鬼呢?④未知生,焉知死?(《论语》)——还不知道活着的道理,怎么能知道死呢?第三人称代词,用在动词之后,作宾语,相当于“之”,可译为“他(她)”“它”。如:①父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。(《

伤仲永》)——他的父亲对此(这件事)感到惊异,从邻居家借来(书具)给他,(仲永)当即写了四句诗,并且题上自己的名字。②复到舅家问焉。(《伤仲永》)——再次到舅舅家,问起仲永的情况。③谨食(sì)之,时而献焉。(《捕蛇者说》)——(我)小心地喂养蛇,到规定的日子把它献

上去。(它,指蛇)④故为之说,以俟夫观人风者得焉。(《捕蛇者说》)——所以我写了这篇文章,来等待那些考察民情的人得到它(这篇文章)。助词用于句末,表示各种语气。如表肯定,表疑问,表反问,表感叹等。可译为“了”“呢”“啊”,也可不译。如:①自此,冀之南,汉之

阴,无陇断焉。(《愚公移山》)——从此开始,冀州的南部直到汉水的南岸,再也没有山冈阻隔了。(肯定语气)②寒暑易节,始一反焉。(《愚公移山》)——冬夏换季,才往返一次。(肯定语气)③万钟于我何加焉?(《鱼我所欲也》)——万钟的俸禄对我有什么益处呢?(疑问语气)④肉食者谋之,又何间焉?(

《曹刿论战》)——居高位享厚禄的人(自会)谋划这件事,(你)又何必参与呢?(疑问语气)⑤可远观而不可亵玩焉。(《爱莲说》)——(只)可以从远处观赏却不能靠近去玩弄啊。(感叹语气)用于叠音形容词后面,相当于“然”,可译为“……的样子”“……地”。如:①盘盘焉,囷囷

焉,蜂房水涡,矗不知其几千万落。(《阿房宫赋》)——楼阁盘结交错,曲折回旋,如密集的蜂房,如旋转的水涡,高高地耸立着,不知道它有几千万座。②于乱石间择其一二扣之,硿硿焉。(《石钟山记》)——在乱石中间选一两处敲打它,硿硿地发出声响。(十五)“且”【速记口诀】“且”

的用法有两种,用作连词和副词;连词“况且”“尚且”“又”,副词“将近”和“姑且”。词性用法及意义连词表示并列关系,可译为“又”“与”“及”“和”“并且”“一边……一边……”。如:盖余之勤且艰若此。——我求学时的勤奋和艰苦大概就是这样。表示递进关系,译为“况且”“而且”

“再说”。如:①且焉置土石?(《愚公移山》)——况且往哪里放置(挖出来的)泥土和石头呢?②且壮士不死即已,死即举大名耳。(《陈涉世家》)——再说大丈夫不死就罢了,死就要干出一番大事业啊。连词表示让步关系,可译为“尚且

”。如:且欲与常马等不可得,安求其能千里也?(《马15说》)——想要(让它)和普通的马一样尚且做不到,又怎么能要求它日行千里呢?表示假设关系,可译为“如果”“即使是”。如:且庸人尚羞之,况于将相乎?(《廉颇蔺相如列传》)——即使是普通人对这种情况尚且

感到羞耻,更何况是将相呢!表转折,可译为“但是”“然而”。如:穷且益坚,不坠青云之志。(《滕王阁序》)——境遇虽然困苦,但节操应当更加坚定,决不能抛弃自己的凌云壮志。副词表示将近,可译为“将近”。如:北山愚公者,年且九十。(《愚公移山》

)——北山有个愚公,年纪将近九十岁。表示将要,可译为“将要”“即将”。表示暂时,可译为“姑且、暂且”。如:存者且偷生,死者长已矣!(《石壕吏》)——活着的人姑且活一天算一天,死去的人就永远不会回来了!(十六)“因”【速记口诀】“因”的用法有三种,可

作介、连、动。介词表条件和原因,连词表承接和因果,动词译为“沿袭”“继续”。词性用法及意义介词表示动作、行为发生的依据/条件/方式/原因等,可分别译为“依照”“按照”“凭借”/“趁着”“趁机”/“通过”“经由”/“因为”等。如:①罔不因势象形,各具情态。(《核舟记》)——没有不

按照木头原来的样子模拟那些东西的形状的,各有各的神情姿态。②未若柳絮因风起。(《咏雪》)——不如比作柳絮趁着风吹满天飞舞。③高祖因之以成帝业。(《隆中对》)——高祖凭借它建立了帝业。连词顺接上文,可译为“于是

”“就”“便”等。如:①宅边有五柳树,因以为号焉。(《五柳先生传》)——他的住宅旁边有五棵柳树,于是就用它作为别号了。②因屏人曰。(《隆中对》)——刘备于是叫旁边的人避开,说。表示因果关系,可译为“因为”“因此”“于是”等。如:①

余因得遍观群书。(《送东阳马生序》)——我因此能够看到各种各样的书。②安陵君因使唐雎使于秦。(《唐雎不辱使命》)——安陵君因此派唐雎出使到秦国。动词可译为“沿袭”“继续”等。如:惠文、武、昭襄蒙故业,因遗策。(《过秦论》)——惠文王

、武王、昭襄王(先后)继承先帝的基业,沿袭前代的策略。(十七)“何”【速记口诀】“何”的用法有两种,疑问代词和副词。代词可作谓宾和定状,副词可表反问和程度。词性用法及意义疑问代词单独作谓语,问原因,后面常有语气

助词“哉”“也”,可译为“为什么”“什么原因”等。如:予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)——我曾经探求古代品德高尚的人的心思,或许不同于(以上)两者表现,这是什么缘故呢?作状语,译作“何必”。如:肉食者谋之,又何间焉?

(《曹刿论战》)——当权者自会谋划这件事,你又何必参与呢?16作定语,可译为“什么”“哪里”。如:①然则何时而乐耶?(《岳阳楼记》)——既然这样,那么他们什么时候才快乐呢?②先生不知何许人也。(《五柳先生传》)——五柳先生不知道是哪里的人。作宾语,代事物、处所,可译为

“什么”“哪里”。如:①何以战?(《曹刿论战》)——凭什么作战?②而山不加增,何苦而不平?(《愚公移山》)——可是山不会再增高,愁什么铲不平呢?③万钟于我何加焉!(《鱼我所欲也》)——优厚的俸禄对我们有什么益处啊!④君将何之?(《商汤见伊尹》)——您打算去哪里?副词用在句首或动词前,常

表示反问,可译为“为什么”“怎么”。如:①若为佣耕,何富贵也?(《陈涉世家》)——你是被雇佣耕地的,怎么能富贵呢?②徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》)——徐公怎么能比得上您呢?③大兄何见事之晚乎?(《孙权劝学》)——长兄怎么知道这件事情这么晚呢?

用在形容词前,表示程度深,可译为“怎么”“多么”“怎么这样”。如①水何澹澹,山岛竦峙。(《观沧海》)——海水多么宽阔浩荡,山岛高高地挺立在海边。②吏呼一何怒!妇啼一何苦!(《石壕吏》)——差役喊叫得多么凶狼!老妇啼哭得多么悲苦!复音虚词“如……何”,相当于“把……怎么样

”。如:如太行、王屋何?(《愚公移山》)——把太行、王屋两座大山怎么样呢?“何如”常用于疑问句中,表疑问,相当于“怎么样”或“什么样”。如:余将告于莅事者,更若役,复若赋,则如何?(《捕蛇者说》)——我将要告诉管理政事的人,让他更换你的差事,恢复你的赋税,

那么怎么样?“何以”即“以何”,相当于“拿什么”“凭什么”等。如:何以战?(《曹刿论战》)——凭借什么作战?(十八)“若”【速记口诀】“若”的用法有三种,可作连、代、动。连词表假设,译为“假如”“如果”。代词表人称,译为“你”“你的”。动词译为“好像”“比得上”。词性用法及意义连

词表假设关系,相当于“如果”“假设”“假如”等。如:①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。(《出师表》)——如果有做奸邪事情、触犯科条法令和尽忠心做善事的人,应当交给主管的官吏,判定他们受罚或者受赏。②从今若许闲乘月,拄杖无时夜扣门。(《游山西村》)—

—今后如果还能乘大好月色出外闲游,我一定拄着拐杖随时来敲你的家门。代词表示第二人称,相当于“你”“你们”;作定语时则译为“你的”。如:佣者笑而应曰:“若为佣耕,何富贵也?”(《陈涉世家》)——一起耕作的同伴笑着回答说:“你是被雇佣耕

地的,怎么会富贵呢?”更若役,复若赋……(《捕蛇者说》)——更换你的差事,恢复你的赋税……动词表示比拟、比较,可译为“像”“好像”“如同”。如:①海内存知己,天涯若比邻。(《送杜少府之任蜀州》)——四海之内有自己的知

心朋友,即使远在天边,也感觉像邻居一样近。17②星汉灿烂,若出其里。(《观沧海》)——银河里的灿烂群星,好像是从这浩瀚的大海中涌现出来的。动词译为“比得上”。如:①卿言多务,孰若孤。(《孙权劝学》)——你说事务多,哪里比得上我(事务多)呢?②曾不若孀妻弱子。(《愚公移山》)——连

孤儿寡妇都比不上。(不若,不如,比不上)复音虚词“若夫、至若”为句首语气词。放在一段或另一层意思的开头以引起下文,意思近似“像那”“至于”“又如”。如:若夫霪雨霏霏……至若春和景明……(《岳阳楼记》)——你像那

连绵的雨繁密地落下……至于春风和煦、日光明媚的时候……(十九)“然”【速记口诀】“然”的用法有四种,可作代、连、助和动。代词表指示,译作“这样”或“如此”。连词表转折,译为“然而”或“可是”。助词用在词(句)尾,译作“地”“的样子”。动词表示肯定

或赞同,译为“对”或“正确(的)”。词性用法及意义代词起指示作用,常用来指代上文所说的情况,译作“这样”“如此”。如:①父利其然也。(《伤仲永》)——他父亲认为这样有利可图。②然后知生于忧患而死于安乐也。(《生于忧患,死于安乐》)——这样以后,(人们才会)明白因

有忧患而得以生存,因沉迷安乐而导致灭亡的道理。③悉以咨之,然后施行。(《出师表》)——都拿来询问他们,这样以后才实行。④谓为信然。(《隆中对》)——说是确实这样。连词表转折关系,译作“然而”“可是”“但是”等。如:①然足下卜之鬼乎!(《陈涉

世家》)——然而你们还是把事情向鬼神卜问一下吧!②然侍卫之臣不懈于内。(《出师表》)——但是侍奉守卫的臣子,在朝廷内不敢有丝毫懈怠。助词用在形容词之后,作为词尾,译作“……地”“……的样子”。如:①杂然相许。(《愚公移山》)——纷纷地表示赞同。②屋舍俨

然。(《桃花源记》)——房屋整齐的样子。助词用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如……然”“若……然”格式,相当于“像……的样子”“好像……似的”。如:其人视端容寂,若听茶声然。(《核舟记》)——那人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听茶水烧开了没有的样子。动词表肯定、赞同,译

为“对(的)”“正确(的)”。如:吴广以为然。(《陈涉世家》)——吴广认为陈胜对形势的分析是对的。固定结构[然后]表示承接,相当于现代汉语“然后”,“然后才”,译为“这样以后”。如:世有伯乐,然后有千里马

。(《马说》)——世上有了伯乐,这样以后才会有千里马。[然则]相当于现代汉语“既然这样,那么……”,“虽然这样,那么……”,起承上启下的作用。如:然则北通巫峡,南极潇湘。(《岳阳楼记》)——既然这样,那么向北直通巫峡,向南直到潇

水、湘水的尽头。[然而]相当于现代汉语“(虽然)这样,可是……”,表示转折。如:然而不胜者,是天时不如地利也。(《得道多助,失道寡助》)——可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。18(二十)“夫”【速记

口诀】“夫”的用法有三种,当作代助名词用。代词表远指,相当于“彼”。助词用在句首或句末,句首发议论,句末表感叹。名词“成年男子”或“丈夫”。词性用法及意义代词指示代词,表远指,相当于“彼”,可译为“那”“那个”。如:予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。(《岳阳楼记

》)——我看那巴陵郡的优美景色,全在洞庭湖上。语气助词用于句末,表感叹,相当于“啊”。如:逝者如斯夫,不舍昼夜。(《<论语>十二章》)——时光像这河水一样流逝啊,日夜不停。用于句首,用来引发议论。如:①夫专诸之刺王僚也,彗星袭月。(《唐雎不辱使命》)——专诸刺杀王僚的时

候,慧星的尾巴扫过月亮。②夫战,勇气也。(《曹刿论战》)——作战,靠的是勇气。名词丈夫。如:使君自有妇,罗敷自有夫。(《陌上桑》)——太守你已经有妻子了,罗敷我也已经有丈夫了。成年男子。如:遂率子孙荷担者三夫,叩

石垦壤。(《愚公移山》)——于是率领能挑担子的三个子孙。(二十一)“盖”【速记口诀】“盖”的用法有四种,可作连助名和动。连词放在句首表原因,助词用在句首(中),表示推测、估量,动词译为“遮盖”或“胜过”,名词“遮日挡雨的用具”。词性用法及意义连词多放于句首,连接前面的句子或短语,表示

前一事情产生的原因或理由,译为“原来是”“是因为”等。如:①水中藻荇交横,盖竹柏影也。(《记承天寺夜游》)——水中藻荇交错纵横,原来是竹柏枝叶的影子。②乃悟前狼假寐,盖以诱敌。(《狼》)——这才明白前面的那只狼假装睡觉,

原来是用来诱惑敌方的。③盖简桃核修狭者为之。——原来是挑选又长又窄的桃核雕刻成的。助词用在句首或句中,表示推测、估量的语气,相当于“大概”“大约”“也许”,或不译。如:①盖余之勤且艰若此。(《送东阳马生序》)——我求学时的勤奋和艰苦大

概就是这样。②盖一岁之犯死者二焉。(《捕蛇者说》)——估计一年当中冒死的情况只是两次。③尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。(《核舟记》)——(他)曾经送给我一只用核桃雕刻成的小船,(刻的)应当是苏东坡泛舟游赤壁(的情景)。动词遮盖,掩盖。如:天似穹庐,笼盖四野。胜过,超过。如:英才盖世。名词遮日挡

雨的用具。如:日初出大如车盖。19(二十二)“所”【速记口诀】“所”的用法有两种,当作助词和名词用。词性用法及意义助词(1)“所”+动词,组成名词性短语,可译为“……的”“……的人”“……的事”“……情況”。如:生,亦我所欲也

;义亦我所欲也。(《鱼我所欲也》)——生命,也是我想要的;大义,也是我想要的。(2)“所”+介词+动词,表示处所,可译为“……的地方”“……的办法(原因)”。如:见渔人,乃大惊,问所从来。(《桃花源记》)——(村里的人)看见渔人,非常吃惊,问(他)是从哪里来

的。(3)“为”+“所”:与“为”连用,构成“为……所”句式,表被动,可译为“被”。如:仅有敌船为火所焚。(《观潮》)——只剩下敌船被火焚烧。(4)“所”+“以”:表示行为所凭借的方式、方法或依据,可译为“用来”“用来……的方法”“用这些来/用这来/借此”。如:①此臣所以报先帝而忠陛

下之职分也。(《出师表》)——这就是我用来报答先帝、尽忠陛下的职责和本分啊!②吾知所以距子矣。(《公输》)——我知道用来抵挡你的方法。③所以动心忍性,曾益其所不能。(《生于忧患,死于安乐》)——用这些来

使他内心惊动,使他性情坚韧,增加他原来所没有的才干。(5)“所”+“以”:表示原因,可译为“……原因”。如:此先汉所以兴隆也。(《出师表》)——这就是先汉兴隆的原因。名词表示处所,可译为“处所”“地方”。如:后人来至蛇所,有一老妪夜哭。(《汉书·高帝纪》)

——落在后面的人来到高祖斩蛇的地方,(看到)有个老妇人在夜里哭泣。(二十三)“故”【速记口诀】“故”的用法有五种,可作连副名、形和动。连词当作“所以”用,副词意义较灵活,“故意”“特意”和“仍然”,还可同“固”用

。名词“原因”与“灾祸”,还有“旧友”“旧知识”。动词当作“死亡”讲,形容词“原来”“旧的”和“衰老”。词性用法及意义连词所以,因此。如:吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之。(《曹刿论战》)——我看到他们战车的车轮碾出的痕迹很乱,远望

到他们的军旗也倒下了,所以才下令追击他们。副词故意。如:广故数言欲亡。(《陈涉世家》)——吴广故意多次说要逃跑。特意。如:桓侯故使人问之。(《扁鹊见蔡桓公》)——蔡桓公特意派人问他。还是,仍然。如:三日断五匹,大人故嫌迟。(《孔雀东南飞》)——两天就能在织布机上截下五匹布,便婆婆仍然嫌我织得慢。通

“固”,本来。如:此物故非西产。(《聊斋志异·促织》)——这东西本来不是陕西出产的。名词缘故,原因。如:既克,公问其故。(《曹刿论战》)——已经战胜了,鲁庄公询问那样做的原因。事故;变故。如:乡园多故,不能不动客子之愁。(《报刘一丈

书》)——家乡多次遭遇灾祸,不能不触动旅居在外的人的愁思。(故:这里指事故,灾祸)20老朋友;旧交情。如:①故人具鸡黍,邀我至田家。(《过故人庄》)——老朋友准备了丰盛的饭菜,邀请我到他田舍做客。②君安与项伯有故?(《鸿门宴》)——你怎么和项伯有交情?旧知识,学

过的知识。如:温故而知新。(《<论语>十二章》)——温习旧知识,可以得到新的理解和体会。动词死亡,去世。如:染病身故。形容词从前的,原来的。如:而两狼并驱如故。(《狼》)——可是两只狼像原来一样一起追赶。原来,旧的。如:以故法为其国,与此同。(《吕氏春秋·察今》)——用旧的法令制度治理他的国家,

和这个(故事)相同。衰退;衰老。如:暮去春来颜色故。(《琵琶行》)——暮去朝来我也渐渐地容颜衰老。固定结构[故乡]家乡。如:愿驰千里足,送儿还故乡。(《木兰诗》)——希望骑上千里马,送我回到家乡。[故人]

⑴老朋友。如:①劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。(《《送元二使安西》》)——我劝你再喝完一杯美酒,因为向西出了阳关,就难以遇到旧时相识的老朋友了。②故人具鸡黍,邀我至田家。(《《过故人庄》》)⑵指前夫。如:怅然遥

相望,知是故人来。(《孔雀东南飞》)——心中惆怅远远地望过去,知道是从前的夫婿已来临。[故事]先例,前例。[故尔]因此,所以。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照