DOC

DOC

【文档说明】高中语文必修下册第6单元12《祝福》教案-2019统编版.doc,共(16)页,607.500 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-119838.html

以下为本文档部分文字说明:

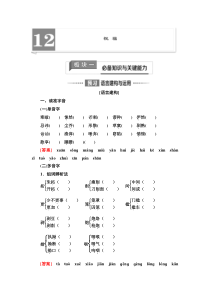

[语言建构]一、读准字音(一)单音字寒暄.()悚.然()芒.刺()谬.种()俨.然()忌讳.()尘芥.()形骸.()草窠.()驯.熟()讪.讪()渣滓.()唾.弃()窈.陷()惴.惴()歆.享()蹒跚..()()[答案]xuānsǒnɡmánɡm

iùyǎnhuìjièháikēxùnshànzǐtuòyǎozhuìxīnpánshān(二)多音字1.组词辨析法拓朱拓.()开拓.()削瘦削.()刀削.面()间中间.()间.或()更少不更.事(

)更.加()笼笼.罩()囚笼.()槛门槛.()槛.车()剥剥.豆()剥.削()炮炮.烙()枪炮.()拗执拗.()拗.断()拗.口()咽咽.喉()咽.气()呜咽.()[答案]tàtuòxuēxiāojiānjiànɡēnɡɡènɡlǒnɡlónɡkǎnji

ànbāobōpáopàoniùǎoàoyānyànyè2.语境辨析法(1)为了便于监.()督学生读书,国子监.()还把教师的办公室设在教室旁边,这样的布局浸透了“看管”学生的传统。(2)为了看到这位道德楷模.()的模.()样,他特意请假来到颁奖现场。[答案](1)jiānjiàn(2)mómú二

、写对字形和ǎi()烟ǎi()脸jiá()汗流jiā()背寒xuān()xuān()哗xuàn()染彷huánɡ()惊huánɡ()敦huánɡ()zhuì()栗chuǎi()测

chuài()门chà()异叱zhà()chà()紫嫣红[答案]蔼霭颊浃暄喧渲徨惶煌惴揣踹诧咤姹三、积累词语1.理解辨析(1)中止·终止“中止”是中途停止,多属主观行为,强调过程中被打断,可以继续,也可以停止。“终止

”是最终停止,多属客观行为,强调结果。二者都有“停止”的意思,前者强调中途停止,后者强调最终停止。(2)简捷·简洁“简捷”表示直截了当,简便快捷,多用来形容速度快。“简洁”指说话、写文章等简明扼要,没有多余的内容。2.明确词义

(1)沸反盈天:______________________________________(2)走投无路:______________________________________(3)百无聊赖:

_____________________________________(4)天有不测风云:_________________________________[答案](1)形容人声喧嚣杂乱。(2)无

路可走,无处投奔,比喻找不到解决问题的办法,形容处境极端困难。(3)精神无所依托,感到非常无聊。(4)比喻有些灾祸的发生,事先是无法预料的。[语言运用]1.判断下面句子中加点的字的读音、写法和词语运用的正误,并改正。我在蒙胧中,又隐约听到远处的爆竹声络

绎不绝....,似乎合成一天音响的浓云,夹着团团飞舞的雪花,拥抱了全市镇。我在这繁响的拥抱中,也懒散而且舒适,从白天以至初夜的疑虑,全给祝福的空气一扫而空了,只觉得天地圣众歆.(yīn)享了牲醴.(lǐ)和香烟,都醉醺醺的在空中满.跚,豫备

给鲁镇的人们以无限的幸福。改正:________________________________________________[答案]“络绎不绝”应为“联绵不断”;“歆”应读作“xīn”;“满”应写作“蹒”。2.填入下

面横线处的句子,正确的一项是()但随后也就自笑,觉得偶尔的事,本没有什么深意义,而我偏要细细推敲,正无怪教育家要说是生着神经病;而况明明说过“说不清”,已经推翻了答话的全局,________________,于我也毫无

关系了。A.如果发生什么事B.况且发生什么事C.因为发生什么事D.即使发生什么事D[横线处与后文“于我也毫无关系了”构成假设关系,只能用“即使”才能与“也”照应。]3.指出下面句子中的语病,并改正。我独坐在发出

黄光的菜油灯下,想,这百无聊赖的祥林嫂,看得厌倦了的陈旧的玩物,被人们弃在尘芥堆中的,先前还将形骸露在尘芥里,从活得有趣的人们看来,恐怕要怪讶她还要存在,现在总算被无常打扫得干干净净了。改正:____

____________________________________________[答案]“看得厌倦了的陈旧的玩物”“被人们弃在尘芥堆中的”语序不当,应颠倒位置;“恐怕要怪讶她还要存在”成分残缺,“还要存在”前应补

加“何以”。[资料链接]鲁迅(1881—1936),原名周樟寿(后改名周树人),字豫才,浙江绍兴人。我国现代伟大的文学家、思想家和革命家。1912年留学日本,后弃医从文。1918年第一次以“鲁迅”为笔名发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,并成为

五四新文化运动的主将。1921年写成中篇小说《阿Q正传》,成功塑造了阿Q这一典型形象,成为具有世界影响的不朽名著。1923年写成小说集《呐喊》,为现实主义的新小说奠定了基础。《祝福》写于1924年2月7日。20世纪20年代,正是中国新文化

运动的发展时期。鲁迅以极大的热情欢呼辛亥革命的爆发,可是残酷的现实不久就让他失望了。他看到帝制政权虽被推翻,但代之而起的却是地主阶级的军阀官僚的统治,封建社会的基础并没有被彻底推翻,中国的广大人民,尤其是

农民日益贫困,宗法观念、封建礼教仍然是压在人民头上的精神枷锁。妇女是中国封建思想最大的受害者。封建的“政权、族权、神权、夫权”严重束缚着她们的身心,妇女解放问题成为鲁迅这一时期探索的主要问题。因此鲁迅

选取了妇女题材,写了《祝福》这篇小说。[文本鉴赏]小说通过对祥林嫂这一中国社会最底层、最苦难的劳动妇女典型形象的塑造以及她被冷酷残忍的“病态社会”摧残乃至吞噬的悲惨遭遇,愤怒地控诉了吃人的旧社会的罪恶,指

出了反封建的必要性。①__________②__________[答案]①寂然死去②再到鲁镇一、阅读课文第一部分(开头至“至此也联成一片了”),回答下面的问题。1.第1段中作者从哪几个角度描写了“祝福”的气氛?有何作用?______

________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________[答案]三个角度:“闪光”——从视觉,“钝响”——从听觉,“火药香”——从嗅觉。为祥林嫂的死提供了一个最真实的环境。2.第3段中对主人公祥林嫂的肖像描写运用白描手法,有什么作用?________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________[答案]对主人公祥林嫂的这段肖像描写纯乎白描,表明祥林嫂在长期的严重

打击与折磨下,已陷入极度悲哀,内心的痛苦已无法表露,精神已经完全麻木。这段中对眼睛的描写尤其精彩。“分明”“已经”“纯乎”等状语连用,强调了其变化,也说明这变化大大出乎“我”的意料。3.作者用倒叙的手法,回忆了祥林嫂的一生,小说的整个思路是“现实—过去—现实”。请在第一部分中找出标志作者思

路转换的句子。在结构上采取这种手法有什么作用?_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________[答案]句子:“然而先前所见所闻的她的半生事迹的断片,至此也联成一片了”。作用:造成悬念;形成对比,增添悲剧气氛;突出主题,将祥林嫂的悲惨结局一开始就呈现在读者面前,设置了一系列悬念吸引读者:祥林嫂过去是什么人?为什么死去?为

什么又会在死前提出那样奇怪的问题?写祥林嫂在富人们一片祝福声中寂然死去,形成鲜明对比,营造了浓厚的悲剧气氛,突出了小说的主题。二、阅读课文第四部分(“但有一年的秋季”至“那我可不知道”),回答下面的问题。4.文中提到祥林嫂说“我真傻”有几次?祥林嫂为什么反复讲阿毛的故事?周围人是如何

反应的?这说明了什么?_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________[答案]①“我真傻”在全文出现了四次。②因为她内心极度悲伤,想通过倾诉来发泄内心的痛苦,希望得到人们的安慰和同情。③镇上的人们刚开始时还有一些同情心,但很快就厌倦了她的故事,

并把她作为取笑的对象。④这说明在那个封建礼教、封建思想、封建迷信占统治地位的社会里,她享受不到一个普通人的权利,就是因为她死了丈夫,是个寡妇。5.祥林嫂花了极大的代价去捐门槛,说明了什么?_____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________[答案]说明神权迷信已残害、扭曲了祥林嫂的灵魂,她受尽封建礼

教与迷信的迫害,却又自觉维护封建礼教与迷信。三、阅读课文第五部分,回答下面的问题。6.再次描写祝福的景象有哪些作用?____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________[答案]小说起于祝福,结于祝福,前后呼应,渲染了热闹繁忙的祝福气氛,反

衬出祥林嫂惨死的悲凉,深刻揭露了旧社会的吃人本质。四、总览全文,回答下面的问题。7.小说中的主人公祥林嫂是一个怎样的形象?___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________[答案]祥林嫂是旧中国农村劳动妇女的典型。她勤劳、善良、质朴、顽强,但在旧社会她却不但不能掌握自己的命运,反而成为一个被践踏、被迫害、被愚弄、被鄙视的人物,以致被旧社会所吞噬。对于封建礼教横加给她的种种迫

害与摧残,她曾进行过挣扎与抗争:在被虐待、被出卖、被迫再嫁时,她挣扎;面对种种讥讽、侮辱与伤害,她给以无言的抗议;对灵魂上的迷信枷锁,她更是拼命地抗争,直至怀疑灵魂的有无。这一切都表明她是一个很不容易被压垮、被吞噬的人,但终究还是被旧社会压垮、吞噬了。不但平平安安做人的权利没有争得,

就是完完整整地保全自身的希望也已破灭。祥林嫂是一位被病态社会摧残致死的勤劳、善良、坚强的劳动妇女的形象。如果说善良和光明的毁灭是悲剧,那么祥林嫂正是一个被毁灭的审美形象,小说深沉而忧郁的悲剧价值在于对旧中国宗法制度和封建礼教的有力控诉。8.在本文中,作者为什么选择“我”——一个远离故乡的知识分

子作为叙述人,而不用其他人,如鲁四老爷、四婶、冲茶的短工或是柳妈呢?____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________[答案]①因为故事中除“我”以外的其他人物没有一个真正关心祥林嫂的不幸。这些冷酷、麻木、愚昧的灵魂,感受不到人情的

冷漠、世态的炎凉和社会的黑暗,也掌握不了自己的命运,因此他们注定担当不起故事叙述人的角色。只有远离了鲁镇传统社会,具有新思想的知识分子——“我”,才能站在更高的视点上,以“知识分子”的理性精神来认识和思索祥林嫂悲剧的实质及其社会意义,来暴露鲁镇人们

人性的残忍。②小说通过对“我”——祥林嫂不幸的目击者,对冷漠的现实和对其他人无动于衷的态度的刻画,更凸现出祥林嫂的不幸和社会的无情,同时也体现了一个有良知的知识分子勇敢地自我解剖的精神。9.这篇小说叙述的是祥林嫂的悲剧故事,请和同学们讨论一下,为什么不以“祥林嫂

”为题,却取名为“祝福”呢?___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________[答案]①小说从鲁镇的人们忙于准备“祝福”的背景开始,又以鲁镇上“祝福”的爆竹声惊醒了正在回忆中的“我”结束。“祝福”是这个悲惨故事的情节线索,故事情节的发展、人物的悲剧命运与“祝福”有着密切的关系。②“祝福”的场景为人物活动、事件发生提供了一个特殊的社会背景,在这

“祝福”的风情画里,笼罩着封建礼教的浓重阴影,这是造成人物悲剧命运的社会根源。③一般情况下,提到“祝福”,往往使人们感觉到的是浓浓的情谊——亲情、友情以及祥和喜庆的气氛。而在这篇小说中,作者巧妙地把祥林嫂悲剧命运中的几次重大变化,

都集中在鲁镇“祝福”这一特定环境里,祥林嫂死在“天地圣众”“豫备给鲁镇的人们以无限的幸福”的祝福声中。以“祝福”为标题,就把“杀人的愚妄的欢呼”和“悲惨的弱者的呼号”鲜明地摆到了读者面前,形成强烈的对比,这就更能增强祥林嫂遭遇的悲剧性,更能突出主题,也包含了作者反讽的深意。而以“祥林嫂”

为题,则没有这样的艺术效果。[写法借鉴]1.写作特色传神的肖像描写本文在塑造祥林嫂这一形象时采用了肖像描写的方法,三次同中有异、异中有同的肖像描写概括了祥林嫂一生的不幸,揭示了封建制度和封建礼教对以祥林嫂为代表的劳动妇女的迫害和摧残

,对反封建的主题起到了见微知著、画龙点睛的作用。2.写法指导人物肖像描写“四方法”(1)工笔法。指用细腻的笔触对人或事物作详尽而细致入微的描摹,它常用对比、比喻、拟人、夸张等多种修辞手法,讲究铺陈渲染,语言精巧细腻,富于色彩。如《红楼梦》中对王熙凤的肖像描写就采用了此法。(2)白描法。指不用

或少用色彩浓烈的修饰性词语,不加渲染烘托,只是用简洁质朴的文字,勾勒人物形象的一种写法。它的特点是语言平实,线条清晰。如《祝福》中对祥林嫂的三次肖像描写就采用的此法。(3)画龙点睛法。指通过描写人物的眼睛来揭示人物的性格特征和内心活动的一种肖像描写方法。这是因为眼睛是心灵的窗户,可以从中

透露出人的内心世界。鲁迅说要极简省的画出一个人的特点,最好是画他的眼睛。我认为这话是极对的,倘若画了全部的头发,即使画得逼真,也毫无意思。人的喜怒哀乐等各种丰富而复杂的思想感情总是在眼光、眼神中表现出来的。因此很多作家都很重视描写人物的眼睛。(4)夸张漫画法。指运用夸张、比喻等手

法对人物外貌中最具特色的部位进行描绘的一种写法。它的特点在于从“点”上用力。通常用在作者需要加以鞭挞、批评的喜剧性人物身上。用起绰号的方法来概括人物精神面貌和肖像特征就属于漫画法。鲁迅先生经常用这种方法写小说中的次要人物。如“红鼻子老拱”是一个酒徒,“雪花

膏”是个心灵空虚的纨绔公子,“红眼睛阿义”是个贪婪残暴的牢头。再如“三角脸”“山羊胡子”“花白胡子”“长胡子”“驼背五少爷”等,都是以绰号概括肖像特征的。同样,我们在写作时运用这种方法,也能取得较好的效果。比如,写一个非常肥胖的同学,可以亲切地叫他“小胖子

”,等等。3.迁移运用参照右面鲁迅先生的画像,结合你对鲁迅的了解,刻画你心目中鲁迅的形象。要求:①使用第二人称,侧重肖像描写。②运用比喻、排比两种修辞手法。③结构相对完整,语言简明、连贯、得体。④不少于200字。______________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

____【参考示例】看到您的画像,我自然地想起您的两句诗:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”觉得这诗句正是您一生的真实写照,也是您作为一位伟大作家的人格的全部体现。您目光犀利,眉头紧锁,面容消瘦,留着一撇浓黑的胡须,表情非常严肃又非常慈祥,从中可以想见您的

清苦、刚直、坦然。您一头倔强得一簇簇直竖起来的约两寸长的头发,粗而且硬,当真一副怒发冲冠的样子。您是新文学的伟大旗手,嬉笑怒骂,皆成文章。您的文章独抒新见,入木三分。而您的杂文则是匕首,是投枪,是飞镖,直刺向黑暗社会,使反动统治者胆战心

惊。[素材采撷]1.素材积累鲁迅笔下的祥林嫂是一个悲剧人物。封建思想对她的影响,以及那些将听祥林嫂讲故事当作安慰的无聊的、麻木的看客,更突出了祥林嫂悲剧的社会性。捐了门槛之后仍然不被理解成了祥林嫂内心永远的痛。也正是不被理解的

痛苦,才让她在别人的“祝福”声中死去,她的死也是我们心中永远的痛„„现实生活中,人与人之间的这种冷漠还或多或少存在,愿我们每个人心中多一些责任,多一些关爱,多一些同情与善良,温暖他人,照亮整个社会。【应用角度】“冷漠”“让世界充满爱”“伸出温暖

的手”等。2.素材应用冷漠,是存在于人类中可怕的病毒,是杀人不见血的魔鬼。鲁镇人们的冷漠把命运悲惨的祥林嫂推向了死亡,显示了我们民族的劣根性。十八个路人的冷漠夺走了两岁儿童小悦悦的生命,也将整个社会推入了一个冰窟窿,冷漠让世界变得越来越残酷。只有拒绝冷漠,人与人之间才能真正地

和谐相处,人们才能不断地超越自我,社会才能稳步前进,世界才会充满爱。阻止道德的滑坡,托举向善的力量,让我们人人都献出一点爱,温暖他人,温暖世界。[群文阅读]导读:“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”鲁迅,你铁血丹心,呼唤光明,为了饱经沧桑的祖国,为了

水火之中的国民,上下求索,九死不悔。你将炽热的目光投向底层的人民,把自己的悲悯倾注到如椽巨笔之下,让思想的熔浆汇成滚烫的激流。你是巨人,作为旧世界的逆子贰臣,你以自己的人格和思想引领着一代又一代热血沸

腾的中国人„„凝望那道横眉⊙卞毓方20年代中期30年代初,围剿鲁迅曾是文坛一道独特的风景。鲁迅生前曾想出一本《围剿集》,展览一下“阴面的战法的五花八门”,供读者和他的文章对照了看。但由于精力不济或形势变化,始终没能完成。鲁迅生前的热望变成了遗愿,而这遗愿又一

直拖到近年,拖到当事诸君大多魂归道山、化作乔木,才得以实现。出一本汇编要等一个花甲,那么五千年历史之长之久,又能编出几多拷贝真实、剪辑世象的奇书?如今才得以对照了看。也正由于当事人纷纷仙去,我们才能平心静气,不带一丝感情色彩。然而,我左看,右看,正看,反看,还是觉得鲁迅的文章最

具时代光彩。这是因为——我武断地认为——他们,至少是他们中的多数,既没有像鲁迅那样,从异域盗来火种煮自己的肉,也没有像鲁迅那样,反复拷打自己心中的鬼魂;既没有鲁迅那种决绝的怀疑精神,也缺乏鲁迅那种心寒入骨

的忧患意识。因此,就难以接受鲁迅的歌、哭、怒、骂,更无法吃透他那充满血腥的歌声:血和铁,火焰和毒,恢复和复仇。这就自然分出了高下轩轾。我们说,元气就是元气,虚火就是虚火,不一样就是不一样。如潮的咒骂,充其量只是泼

墨于码头,水一冲便净光;倒是因此而引发的鲁迅的驳诘,却如同刻刀于石,任怎么刮也去不掉。镜头闪跃。复兴门外大街,鲁迅先生之子周海婴的客厅。对面墙上是一幅油画肖像:鲁迅一手夹烟,一边眯眼盯着前方出神;他视线的尽头,是那首“灵台无计逃神矢”的小诗。油画下方,搁着

许广平和海婴的照片;海婴的那道横眉,看上去,和鲁迅的一模一样。往事如海,涌动着跨岁月的波浪,倏忽在我的心头弥漫开一片片烟波。我突然想到:在这世界上,谁最了解鲁迅?海婴吗?许广平吗?周作人吗?瞿秋白吗?毛泽东吗?不是,统统不是。“对于某些超凡卓绝的人物,真正了解他的,不

是他的门生,不是他的亲友,也不是他的追随者、崇拜者,而是他的对手。”凝望着对面墙上鲁迅先生的画像,我想到了十年前写下的这段札记。而谁又是鲁迅先生的真正对手呢?鲁迅直接的有形的对手,固然包括上述论敌,进而言之,还包括清朝政府,北洋军阀,资本主义,帝国主义,以及国民党右派。在角斗场上血战过的

,当能体会,常常是对手有多强大,逼得你也有多强大。鲁迅卓荦的文化品格和人格力量,正是在与对手的搏杀中脱颖而出。但人们一般还是误读,或者片面理解了鲁迅。鲁迅毕生仇恨最烈、用力最专、下手最辣的,却是绵亘数千年的黑

暗;是被黑暗同化了的“奴性集体无意识”;是麻木怯懦的“看客”心理;是在黑暗中疯狂滋生的,仇“新”戮“异”的全社会排他力量;是混沌一团的国民性„„假若“黑暗”会说话,当会告诉你,它非常非常地痛恨鲁迅,比那些有形对手的痛恨要强过百倍、千倍!那

些有形的对手,莫不祈祷鲁迅的文章速朽,以为那样一来,旧账全部勾销,怨鬼销声匿迹,世事从此归于太平。他们毕竟还算懵懂的。唯“黑暗”心知肚明,天下最希望鲁迅文章速朽的,不是别人,正是鲁迅自己,因为鲁迅文章速朽的

前提,必定是“光明”遍布尘寰,“黑暗”遁入地狱,万劫不复。鲁夫子真是何其毒也!朦胧的敬慕——悼念鲁迅先生⊙萧乾也许有人比我更怕死,我却不相信有比我更怕看死人的了。走在街上,我从没有胆子向寿衣铺里望望。夜半,即便从很远很远地方飘来的僧器或诵经声,也必害得我用棉被厚厚包起头来,直像那是什么符咒一样。我

曾见过三位死人,在我的记忆中,他们都将是我永不会忘记的。而且,我还该陈说我都例外地不曾害怕过:一个黄昏,我的母亲死在我的怀抱里;小学时代,曾排着队去中央公园社稷堂瞻仰过孙中山先生的遗体;最近,在鲁迅先生灵前,我守了两天灵。扶着那绛色帏幔,职务使我看见了数千张陌生的但

是诚笃的脸,一个个脚跟都像坠了铅球,那么轻又那么沉重地向灵堂踱。低垂的头,低垂的手,低垂的眉眼和心。待踱到灵堂中央,冥冥中似有什么使他们肃然驻足了。敬慕和哀悼如一双按住的手,他们的身子皆极自然地屈下了。

然后噙了一汪眼泪,用手巾堵着嘴,仓皇地奔了出来。最感人的莫如一群小学生的吊唁。在那近三十位小吊客中间,我特别留意一个衣服褴褛、腿下微跛的,他肋下夹着的画册和石板说明了是刚刚放学,如今正是回家或在街头玩耍的时候,然而他却结伴迢迢跑到了这里。那个微跛的孩子,一拐一拐地,一直

来到灵前,两只颇清秀的眼睛直直地凝视着鲁迅先生的遗体,然后,又放下肋下的画册,深深地鞠躬。我不信作了那么些纪念周,他还不知道“三鞠躬”的礼数,然而,当我数到第三次以后,他仍向下屈着小小腰身,他一连鞠了七个躬才红涨着脸,也

红涨着眼睛,走出灵堂。如果稍换一个情况,我将忍不住笑出来的,然而,我那时是用极大的崇敬心情替他掀开帏幔,一直目送他走下殡仪馆的台阶。那个背影唤起我一点回忆。十多年前一个傍晚,如一切贪爱窗外景色的孩子一样

,四点钟以后的时间对我变了滋味,换成鲜艳颜色。然而我放下了玩具,和同伴沿着朱色皇城走好长好长一段路去瞻仰一位“民国缔造者”的遗体。空着的肚皮充满着的一半是对“尸骸”的恐惧,一半是对“伟大”的钦仰。我们跨

进那座御花园的大门时,紫禁城角的太阳已向下沉落了。我喘着气向陌生的大人打听路线,好容易才攀了一道高大石阶,在花圈花篮的簇拥中。我看到安息着的孙中山先生。——我记得,当时我的心一点也没有跳!我们环着那铜棺走了一圈,又蹑着脚步走了出来。抬头,紫禁城角的太阳已经沉落下去了

。我似乎打了一个冷战,然而,除了模糊的“伟大”,我并没有摸清死的是什么人。只是冥冥中,一种超乎孩子胸膛容量的哀戚或尊敬感觉充塞在我喉咙间,我赶不掉它。归途,我们放洋画的袋子里,每人都塞了一条传单:有工人发的,大学生发的,有国

民党的,共产党的,说明孙先生的生平和抱负(这些我曾保留到六年前,直到一个朋友将我寄存的最珍贵的东西,如小学生时代的作文本,全当作烂纸卖掉了)。当时我们其实一点也不懂,但是当孙传芳乱批三民主义,张作霖满街捉革命党时,我却私下藏了一本《孙中山传

》。伟大的人格也许有一种潜移默化的力量,这力量在茫然无知的孩子心灵上时常比成人更深刻,更久。我不知道如果鲁迅先生这时醒转过来,他将会怎样热烈地抱起那个微跛的孩子。推荐作品:《回忆鲁迅》郁达夫《回忆鲁迅先生》萧红[

积文化常识]1.科举考试他是我的本家,比我长一辈,应该称之曰“四叔”,是一个讲理学的老监.生.(1)监生:国子监生员的简称,指明清两代在国子监(我国封建时代的中央最高学府)读书的人。清代乾隆以后,国子监只存空名,地主豪绅可以凭祖先“功业”或捐钱取得监生资格。(2)诸生:明清时期经考试录取而进入府、

州、县各级学校学习的生员。生员有增生、附生、廪生、例生等,统称诸生。(3)学官:古代主管学务的官员和官学教师的统称。如祭酒、博士、助教、提学、学政、教授和教习、教谕等。(4)祭酒:古代主管国子监或太学的教育行政长官。战国时荀子曾三任稷下学宫的祭酒,相当于现在的大学校长

。(5)学政:学官名。“提督学政”的简称,是由朝廷委派到各省主持院试,并督察各地学官的官员。学政一般由翰林院或进士出身的京官担任。2.思想文化是一个讲理学..的老监生(1)理学:又称“道学”,北宋的周敦颐、程颢、程颐等开始创立,到南宋朱熹集为大成。该学说认为

“理”是万物的起源,推崇格物致知以及“存天理,灭人欲”。(2)玄学:指魏晋时期盛行的一种崇尚老庄的哲学思潮,奉《周易》《老子》《庄子》为“三玄”,用道家思想解释儒家经籍,认为儒家的“名教”出于道家的“自然”。

魏晋时期的“竹林七贤”是当时玄学的代表人物。(3)心学:作为儒学的一门学派,最早可追溯到孟子,北宋程颢开其端,南宋陆九渊则大启其门径,而与朱熹的理学分庭抗礼。至明朝,由王守仁首度提出“心学”两字,并提出心学的宗旨在于“致良知”,至此心学开始有清晰而独立的学术脉络。[

诵国学经典][先贤语录]子曰:“法语之言,能无从乎?改之为贵。巽与之言,能无说乎?绎之为贵。说而不绎,从而不改,吾未如之何也已矣!”(选自《论语·子罕》)[古文今译]孔子说:“符合道理的话,能不听从吗?听从但还要改正不足才可贵。恭维

的好话,听了能不高兴吗?高兴之后要思考它的真意才最可贵。光高兴但不加思考,表面听从但不改过,这样的人也不知道怎么办了!”[知行启迪]符合道理、情理的话不但要听从,还要与自身对比,没有做到的要改正才最可贵。对他人的赞赏或者阿谀逢迎要仔细推敲、认真思考其背后的

含义,免得得意忘形、不知所以,以至于失去自我本色。对于懂得道理却不照着做,听别人说也不加思考的人,拿他是没有办法的,这是从教育的角度说的。其实一个人成长就是听到一个好道理之后矫正自己的不足,这样一点一点提高的。孔子之所以“朝闻道,夕死可矣”,不就是因为听到这样一个好的

道理就可以照着做吗?

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照