DOC

DOC

【文档说明】高考历史 三轮冲刺练习 中国近代史部分 四(20题含答案解析).doc,共(10)页,175.500 KB,由MTyang资料小铺上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-75976.html

以下为本文档部分文字说明:

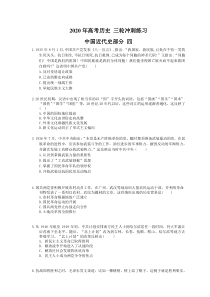

2020年高考历史三轮冲刺练习中国近代史部分四1.1935年8月1日,中国共产党发表《八一宣言》,指出:“我国家、我民族,已处在千钧一发的生死关头。抗日则生,不抗日则死,抗日救国,已成为每个同胞的神圣天职!”又指出:“同胞们!中国是我们的祖国!中国民族就是我们全体同

胞!我们能坐视国亡族灭而不起来救国自救吗?”这表明中国共产党()A.反对妥协退让政策B.已由幼稚走向成熟C.提出统一战线主张D.举起民族主义大旗2.20世纪初期,汉语中出现了相当多的以“国”字开头的词语,包括“国画”“国乐”“国术”“国药”“

国学”“国医”等,20世纪20年代以后,这些词汇的运用逐渐普遍化。这反映了()A.中国的国际地位提高B.中华文化由世俗走向高雅C.外来文化刺激民族文化发展D.新文化运动纠正了形式主义偏向3.1926年

7月,中共中央指出:“本党是无产阶级革命的党,随时都须准备武装暴动的党,在民族革命的进程中,应该参加武装斗争的工作,助长进步的军事势力,摧毁反动的军阀势力,并渐次发展工农群众的武装势力。”这反映出当时中共中央()A.认识到掌握武装力量的重要性B.提

出了“工农武装割据”思想C.掌握了国民革命军队的领导权D.开始武装反抗国民党反动统治4.国共两党曾积极开展农村动员工作,在广州、武汉等地培训大量农民运动干部,并利用革命刊物发表了一系列以农村、农民为题材的文章。这些情形出现的历史背景是()A.农村革命根据地的广泛

建立B.国民革命运动的开展C.国共两党停止内战走向合作D.土地改革的全面推行5.从1948年底至1949年初,中共计划安排南方民主人士到哈尔滨居住一段时间,待大军渡江后再南下至北平。随后,“北上计划”改为到吉林、长春、抚顺、鞍山、

哈尔滨等地方去参观学习。“北上计划”的改变反映出()A.新民主主义革命已取得胜利B.解放战争开始进入了决战阶段C.解放区社会发展的欣欣向荣D.民主人士成为两党争夺的焦点6.抗战即将胜利之时,毛泽东发文谈

道:比如一棵桃树,树上结了桃子,这桃子就是胜利果实。桃子该由谁摘?这要问桃树是谁栽的,谁挑水浇的。蒋介石蹲在山上一担水也不挑,现在他却把手伸得老长老长地要摘桃子。毛泽东的上述言论表明()A.中国共产党准备同国民党彻底决裂B.国民党窃取了抗战胜利果实C.蒋介石在抗战

后期已经放弃了抗战D.中国主要矛盾由外向内转变7.1936年,南京国民政府资源委员会制订重工业发展计划:五年内兴建钢铁、有色冶金、机械、电力、电器、化工等大中型工厂并利用外国资本、引进国外技术。该计划()

A.使近代中国实现了工业化B.有助于为全面抗战奠定物质基础C.有效遏制了官僚资本成长D.成功抵制了西方列强的经济侵略8.根据《南京条约》,英国商人“勿论与何商贸易,均听其便”,而不必跟官办贸易机构打交道:“中国制定并颁布一部公平的、正式的进口关税和其它费用的则例,以便(英商)按例交纳。”因

此,《南京条约》()A.反映了英国贸易自由化的要求B.导致中国失去了关税自主权C.损害了中国贸易和司法主权D.使英国对华贸易居于出超地位9.1945年抗战胜利后,重庆某大报副刊刊出一则谜语,谜面是日本

投降,打一中国古代名人。结果出现了不同的谜底:屈原(原子弹)和苏武(苏联出兵),周恩来则认为是“共工氏”(传说中的水神),还有人认为谜底是华佗(拖,意为牵制)。这些不同的谜底说明()A.国民党正面战场抗战的功绩被忽视B.国际援助是抗战胜利的决定性因素C.中国共产党是抗日战争的中流砥柱D.人们对

抗战胜利不同的理解和认识10.1936年三大主力红军在甘肃会宁将台堡会师,标志着红军长征的结束。关于红军长征的说法正确的是()A.中央红军先后经历了湘江、大渡河、遵义、岷山到达陕北吴起镇B.长征精神的总结和发扬促进了中国革命的发展C.四渡赤水是毛泽东第一次

领导红军取得的胜利D.遵义会议标志着毛泽东思想的初步形成11.阅读《1894~1920年工矿企业和交通运输业资本平均年增长率表》,此阶段()A.官僚资本因甲午战争失败而衰退B.重工业资本超过轻工业资本C.外国资本因特权而占据主导地位D.民族资本保持旺盛的生命力12.作为中国近代史开端的第一次鸦

片战争又被英国称“通商战争”,英国人如此看待这场战争是为了()A.肯定战争的正义性B.强调战争爆发原因C.粉饰侵略战争性质D.纪念这次战争影响13.下图为1881年发行的开平矿务局股票,股票下面记载:“„„直

隶爵阁督部堂李,批准设局招商开采煤铁等矿,札饬筹办等因,当经本局议定先后招集股银壹百贰拾万两,分作壹万贰仟股,每股津平宝纹壹百两,一股至千股,皆可附搭„„”由此可知()A.军用工业由官办转为官督商办B.政府放宽了兴办实业的

限制C.洋务企业受西方经营方式影响D.煤矿业获得了稳健快速发展14.列宁认为,“世界历史发展的一般规律,不仅丝毫不能排斥个别发展阶段在发展形式或顺序上表现出特殊性,反而是以此为前提的。”能体现这一观点的是()A.法国大革命B.俄国二月革命C.辛亥革命D.

新民主主义革命15.1884年刊行的直隶《玉田县志》载:“洋舶互市„„我之需于彼者,至不可胜数,饮食日用曰洋货者,殆不啻十之五。”又据光绪《雄县乡土志》:“亚谷城村,居民多以熬硝或以硫黄蘸促灯为业,自火柴行,而此业渐歇。”综合这

些材料,可知这一时期()A.经营洋货和新产品的店铺增多B.中国传统的手工业遭到沉重打击C.洋货的销售在口岸遭到了抵制D.外来技术的传入促进手工业发展16.下面是中国早期的铁路工人斗争情况。这种变化可以用来表明()A.工人斗争由自发阶段走向自觉阶段B.

工人阶级逐步成为独立政治力量C.工人阶级和资产阶级矛盾日趋尖锐D.工人阶级的民主意识在迅速提高17.材料有人认为:辛亥革命是当时“激进主义思潮情绪化”的结果,打断了当时通过改良走上近代化的进程。请回答:(1)结合史实评价辛亥革命是当时“激进主义情绪

化”的结果。(2)结合史实评价辛亥革命打断了当时通过改良走上近代化的进程。18.阅读材料,完成下列要求。材料一材料二由本以治末,洋务之纲领也。欲明洋务必自此始。——摘编自王韬《弢园文录外编》材料三论者徒夸其水师之练习,营务之整顿,火器之精良,铁甲战舰之纵横无敌,为足见其强;工作之众盛,煤铁之

充足,商贾之转输负贩及于远近,为足见其富。遂以为立国之基在此,不知此乃其富强之末,而非其富强之本也!英国之所恃者,在上下之情通,君民之分亲,本固邦宁,虽久不变。——摘编自王韬《纪英国政治》(1)根据材料

一,说明王韬生活的时代背景并概括其主要贡献。(2)概括材料二观点并作简要评价。(3)与材料二相比,材料三中王韬的思想发生了什么变化?并结合材料一,指出其原因。19.阅读材料,完成下列要求。材料(编者按:《

亮剑》是中央宣传部、教育部、共青团中央向全国青少年推荐的100种优秀图书、100部优秀影视片之一。《亮剑》中体现的亮剑精神是:面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要成为一座山,一道岭!亮剑精神,是我们国家军队的军魂。剑锋所指,所向披靡。)《亮剑》中的许多情节反映了中国近现代史的重

大历史现象。《亮剑》的主角李云龙,抗战初任八路军386旅独立团团长,指挥全歼骄横的日军山崎大队;后来,李云龙会同国民党358团团长楚云飞袭击日军县城守备部队,全歼日军守备部队官兵,从此二人惺惺相惜,成了朋友。1941年冬天,李云龙率独立团在野狼峪设伏,全歼日军两个中队,引起极大震动。日军为剪

除独立团,袭击赵家峪,并将李云龙妻子抓进平安县城。于是,独立团直接进攻平安县城。攻城期间,楚云飞部自觉阻击驰援平安县城的日军。在平安县城之战后,楚云飞派两个营进驻李云龙团部所在地大孤镇,此举激怒了李云

龙,李云龙以演习为名,围困楚云飞部,迫使其撤离大孤镇。抗战胜利后,内战爆发,李云龙与楚云飞在淮海战场上交战,双方险些同归于尽。结合中国近现代史的所学知识,从上述梗概中提取一个情节,指出它所反映的重大历史现

象,并概述和评价该历史现象。(要求:简要写出所提取的情节及历史现象,对历史现象的概述和评价准确全面。)20.阅读材料,完成下列要求。材料一中国古代社会一直推行重农抑商的政策,商业被当作士农工商之“末”,处于被忽视的地位„„中国近现代意义上的商法起始于清末大规模的商事立法,

其间完成了包括《钦定大清商律》(1903年,包括《商人通例》和《公司律》)、《破产律》(1906年)等一系列商事法规。这些法律从形式、体例到内容都具有创新性,符合中国法制近代化的需要。它完备了中国近代的法制体系,有助于中外法律文明的相互融汇。——摘编自许世英《论清末商法的实施

及其效果》材料二《中华民国临时约法》明文规定:“中华民国由中华人民组织之”“中华民国之主权属于国民全体”„„第一十七条规定,参议院由各地选派的参议员组成„„第二十三条规定,临时大总统对于参议院议决事件,如否认时,得于咨达后十日内声明

理由,咨院复议。但参议院对于复议事件,如有到会参议员三分之二仍执前议时,仍照第二十二条办理。材料三美国宪法的产生源于美国社会本身具有的独特的民主、共和传统和西方古典自然法思想及长期实行的悠久的普通法传统„„从而构造出美国宪法中规定的“三权分立”和“联邦制”等国

家权力配置方式与制度设计,使美国宪法既有明确的原则,又有具体的条款,既可以操作,又富有弹性,从而具有旺盛的生命力和长久的适应力。——摘编自彭澎《论1787年美国宪法的宪政理念及其影响》(1)根据材料一并结合所学知识,概括清末修订法律的原因并分析其作用。(2)根据材料二、三

并结合所学知识概括《中华民国临时约法》和美国1787年宪法的共同点以及给我们的启示。答案解析1.D;解析:中共在长征途中发出抗日号召,并没有涉及反对妥协退让政策的内容,故A项错误;“由幼稚走向成熟”是指遵义会议,故B项错误;材料中并没有提出要建立抗日民族统一战线,故C项错误;宣言中号召中华

民族一致抵抗,故D项正确。2.答案为:C解析:20世纪初期,汉语中出现很多“国”字开头的词语,20世纪20年代以后,这些词语的运用逐渐普遍化,反映出外来文化刺激民族文化的发展,故选C项。出现很多“国”字开头的词语并不能说明中国国际地位提高,也不意味着

中华文化由世俗走向高雅,故排除A、B两项。结合所学知识可知,新文化运动对中国传统文化和西方文化的认识具有形式主义偏向,故排除D项。3.答案为:A4.答案为:B解析:根据材料可知国共两党均积极开展农村动员工作,培训农民运动干部,发表农村和农民题材文章,应该是在第一次国民革命运

动时期。农村革命根据地的广泛建立是在土地革命时期,故A项错误;国民革命运动的开展符合题意,故B项正确;“国共两党停止内战,走向合作”是在全面抗战开始之后,故C项错误;土地改革的全面推行是在新中国成立之后,故D项错误。5.答案为:C;解析:新民主主义革命已取得胜利是在1952年底,故A项错

误;1949年初,解放战争的决战阶段即将结束,故B项错误;“北上计划”参观的地点吉林、长春、抚顺、鞍山、哈尔滨是东北解放区,辽沈战役后,东北全境解放,解放区社会发展的欣欣向荣,故C项正确;材料说的是中共为争取民主人士的所做的努力,故D项错误。6.答案为:D;解析:

中国共产党与国民党的合作在抗战后的1946年由于国民党撕毁政协协议而破裂,故A项错误;材料中抗战并未结束,故B项错误;蒋介石在抗战后期是消极抗日,但不是放弃抗战,故C项错误;根据材料中毛泽东对国民党的态度,表明当时抗战胜利在即,主要矛盾即将发生变化,故D项正确。7.答案为:B;解析:根

据材料“1936年”“南京国民政府资源委员会制订重工业发展计划”并结合所学知识可知,南京国民政府制订重工业发展计划可以促进当时中国工业的发展,为全面抗战奠定物质基础,故B项正确;中国近代没有实现工业化,故A项错误;根据所学知识可知,这一计划也可以促进官僚资本

的发展,故C项错误;这一计划在一定程度上抵制了西方列强的经济侵略,故D项错误。8.答案为:A解析:根据材料“英国商人勿论‘与何商贸易,均听其便’”“而不必跟官办贸易机构打交道”可知,英国主张在中国贸易自由化,反对中国政府的干预

,故A项正确。9.答案为:D解析:“华佗(拖,意为牵制)”,意为中国有效牵制了日军的大部分兵力,其中包括国民党正面战场的作战,故A项错误;B项本身说法错误;材料不能体现中国共产党是抗战的中流砥柱,故C项错误;根据材料中谜底的不同可知,人们对抗

战胜利的认识有所不同,故D项正确。10.答案为:B解析:中央红军先到达遵义,然后强渡大渡河,故A项错误;红军长征中体现的艰苦卓绝的斗争精神,成为中国革命的精神财富,促进中国革命发展,故B项正确;毛泽东在长

征前领导了三次反“围剿”胜利,故C项错误;遵义会议标志着中国共产党从幼稚走向成熟,毛泽东思想初步形成的标志是工农武装割据理论的形成,故D项错误。11.答案为:D;解析:官僚资本在1914~1920年呈下降

趋势,主要是因为北洋军阀统治时期,各个军阀大肆出卖国家权益而使官僚资本所占比重下降,故A项错误;图表没有体现重工业与轻工业的比例关系,故B项错误;通过图表的比例关系,可知外国资本并不占主导地位,故C项错误;通过图表可知民族资本在各个时期,都保持在1

0%以上的年增长率,故D项正确。12.答案为:C;解析:第一次鸦片战争爆发的根本原因在于资本主义的逐利性和扩张性,而英国殖民者之所以将其美称为“通商战争”,其目的就是为了掩饰这场战争的侵略性,故C项正确。13.答案为:C解析:从材料信息来看,开平矿务局采取募股集资的股份制方式设立,

说明洋务企业受到西方经营方式的影响。故答案为C项。开平矿务局属于民用工业,排除A项;清政府放宽民间办厂的限制是在甲午中日战争后,排除B项;材料没有涉及煤矿业的发展状况,排除D项。14.答案为:D解析:法国大革命是法国资本主义经济发展的产物,与材料中“

特殊性”不符,故A项错误;俄国二月革命是俄国的民主革命,是沙俄历史发展的产物,故B项错误;辛亥革命是八国联军侵华和《辛丑条约》签订后,清政府沦为帝国主义统治中国的工具,是阶级矛盾尖锐的产物,故C项错误;新民主主义革命是中国民主革命的组

成部分,民主革命应该由资产阶级来完成,但是由于中国资本主义发展不足,资产阶级软弱,故而无产阶级登上历史舞台,这是特殊性的体现,故D项正确。15.答案为:B16.答案为:A;解析:材料中“一部分人参加的斗争,大都是在被逼无奈”表明是自发,“牵涉方面广、斗争复杂、组织严

密、斗争策略娴熟和胜利成果(经济、政治诉求)全面”表明是自觉阶段,故A正确。一、材料阅读17.答案为:(1)①该观点错误。②辛亥革命是历史发展的必然结果。③《辛丑条约》签订后,中国人普遍感到清政府腐败无能,应当推翻,客观上有利于辛

亥革命的进行;清末“新政”等改革客观上促进了资本主义发展,为资产阶级民主革命准备了条件;随着新式学堂的勃兴和留学教育的发展,革命知识分子队伍不断壮大,民主革命思想广泛传播;中国同盟会成立后,推动全国革命进入高潮;四川保路运动造成湖北防务空虚,湖北

革命党人乘机策划起义。(2)①该观点错误。②《辛丑条约》签订后,清政府成为帝国主义统治中国的工具,无法也不可能担当实现中国近代化的使命。③辛亥革命不仅没有打断中国近代化的进程,反而在事实上推动了中国的近代化:辛亥革命推翻了清朝统

治,结束了封建君主专制政体,建立了资产阶级共和国;颁布了《中华民国临时约法》,促使民主共和观念深入人心;有利于民族资本主义的发展。解析:本题考查辛亥革命的历史作用,主要考查学生联系所学解决问题的能力。(1)联系史实可知,“辛亥革命

是当时‘激进主义情绪化’的结果”的观点是错误的。本题的回答首先是表明对材料中观点的看法,然后根据教材有关内容,从当时的社会状况如民族危机、革命力量的发展、有利的革命时机等方面来论证说明辛亥革命是历史发展的必然结果。(2)本题的回

答首先要表明观点,联系史实可知,“辛亥革命打断了当时通过改良走上近代化的进程”的看法是错误的。论证说明过程一方面可以从清政府改良进程的失败,另一方面从辛亥革命推动了中国近代化进程来进行。18.答案:(1)背

景:民族危机严重;洋务运动开展;民族资本主义发展;“西学东渐”。贡献:传播西方思想,促进中西文化交流,推动社会变革。(2)观点:中学为体,西学为用。评价:有利于中国的近代化,但不能使中国真正走上富强的道路。(3)变化:由主张“中体西用”到主张学习西方的政治制度。

原因:对西方社会的了解,使王韬认识到中国落后的根本原因是政治制度问题。解析:第(1)问第一小问,王韬生活的时代背景可以结合1849~1894年的史实回答,即鸦片战争后到甲午战争这一时期;第二小问,其贡献应依据王韬的主要活动总结概括。第(2)问第一小问,材料体现了王韬的洋务思想“由本

以治末”,即“中体西用”;第二小问,对该观点的评价可以转化为对洋务运动的评价。第(3)问,从材料信息看,王韬主张学习西方的政治制度,这与王韬的英国之行有关,从材料信息可以看出这一点。19.答案为:示例情节:李云龙和楚云飞袭击日军县城守备部队,惺

惺相惜成了朋友。(历史现象:这一情节反映出抗日战争时期国共两党合作抗日。概述和评价:20世纪30年代,日本加紧侵略中国。1935年华北事变后,中日民族矛盾上升为中国社会的主要矛盾。国内抗日呼声高涨,抗日救亡运动不断发展,

要求停止内战、一致抗日。1937年卢沟桥事变后,日本全面侵华,威胁到国民党的统治中心地区,国民政府被迫宣战,并于9月公布国共合作宣言,标志着第二次国共合作的实现,抗日民族统一战线正式建立。国共两党合作抗日,团结一切可以团结的力量,进行全民族的抗战,取得了抗日战争的最终胜利。20.答案:(

1)原因:清末民族资本主义的发展;西方法律制度和理念传入;清政府统治危机;清末“新政”鼓励工商业;封建法统不适应形势变化。作用:客观上促进了西方近现代法律思想、法律观念的引进和传播;为中国法律近代化奠定

了初步的基础;有利于推动民族资本主义的发展。(2)共同点:属于资产阶级性质的宪法;体现民主的原则;体现对权力的监督与制衡。启示:法律制定必须体现主权在民的原则,应结合各国具体国情而定。解析:第(1)问第一小问,可以从经济、政治、法律、西方的影响等方面来分析;第二小问,据材

料一省略号后的三句话并结合所学知识综合概括。第(2)问第一小问,结合材料从两部法律的性质、制衡原则上分析;第二小问,根据两者共同点得出法律制定必须体现主权在民的原则;以及《临时约法》虽然效仿美国1787年宪法,但是很多地方又有区别,得出应结合各国具体国

情而定。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照