DOC

DOC

【文档说明】高考历史常考知识点组合练:8_word版含解析.doc,共(5)页,69.500 KB,由MTyang资料小铺上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-75923.html

以下为本文档部分文字说明:

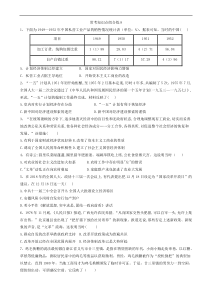

常考知识点组合练81、下面为1949—1952年中国私营工业产品的销售情况统计表(单位:%)。据表可知,当时的中国()项目1949195019511952加工订货、统购包销比重1(1)8828.834(2)7156.04自产自销比重88.127(1)1757.294(3)96A.计划经济体

制已经建立B.国家对国民经济影响力增强C.私营工业占据主导地位D.开始资本主义工商业的改造2、“一五”计划从1951年初开始酝酿,至1955年2月基本定案,历时4年多,共编制了5次。1955年7月,全国人大一届二次会议通过了《中华人民共和国发展国民经济的第一个五

年计划(一九五三—一九五七)》,至此,“一五”计划的编制工作最终完成。材料反映了()A.党内对实行计划经济存在分歧B.“一五”计划有利于恢复经济C.新中国对经济建设探索的迷茫D.新中国对经济建设探索的谨慎3、“在统筹兼顾的方针下,逐步地消灭经济中的盲目性和无政府状态,合理地调整现有工商业,切实而

妥善地改善公私关系和劳资关系,使各种社会经济成分„„分工合作,各得其所,以促进整个社会经济的恢复和发展。”该措施()A.有利于国家财政经济状况好转B.改变了资本主义工商业的性质C.调动了全国人民的革命积极性D.建立了社会主义国营经

济体制4、有诗云:园里瓜菜绿蓬蓬,圈里猪羊肥滚滚。端碗举筷吃上席,公社食堂赛天宫。这说明当时()A.对农业的社会主义改造如火如荼B.农村工作中存在明显"左"的错误C."文革"动乱正在向农村蔓延D.家庭联产承包促进了农业大发展5、在2018年的全国人大、政协十三届一次会议上,有代表提出把12月

18日设定为“国家改革开放日”的建议。在12月18日这一天()A.中共十一届三中全会召开B.全国人大批准设立经济特区C.安徽凤阳小岗村自发实行包产到户D.邓小平作《解放思想,实半求是,团结一致向前看》讲话6、1978年11月底,《人民日报

》报道,广西允许农民养猪,“凡向国家交售头肥猪,可以自宰一头,允许上集市出售。”北京通县也出现了“把仔猪下放给社员寄养”的新现象。报道还说,那些否定上述新政策、新现象的声音,是“文革”流毒。这表明当时()A.群众自发的改革举措获政府支持B.改革开放

政策成为普遍共识C.改革开放已经在全国范围内展开D.经济体制改革已是大势所趋7、鸡毛换糖的说法最初源自浙江省义乌市廿三里镇,是指在物资匮缺的年代,小商小贩走街串巷,以红糖、草纸等低廉物品,换取居民家中的鸡毛等废品以获取微利。曾经,鸡毛换糖被作为“投机倒把”的典型加以禁止,直

到1980年,当地工商局才为鸡毛换糖颁发了临时许可证。于是,廿三里镇的男劳力一到空闲,便纷纷出动,可谓盛况空前。它反映了()A.市场经济体制已经确立B.所有制结构发生了质变C.对外开放程度日益提高D.计划经济体制已被打破8、提出了“推拉理论”,其含义是指“人们之所以从此地

到彼地,主要取决于两个因素:一是原居地的推力,二是迁入地的拉力”。20世纪80年代,我国掀起了向东南沿海移民的热潮,其拉力主要是()A.东南沿海受"文化大革命"的影响小B.东南沿海靠近港澳,便于发展经济C.东南沿海设经济特区,率先对外开放D.内地经济相对落后,就业机

会较少9、民国初年,姚灵犀在《采菲录》中记载:“天足萌秀之际,因放足而致夫妻反目者、翁姑虐待者,时有耳所闻。旧有缠足之妻,多成弃妇;纤小之足,每致离婚。”这说明()A.近代社会民众的习俗变迁异常缓慢B.妇女缠足习俗具有深厚的社会基础C.社会思想观念呈

现新旧冲突的局面D.资产阶级维新运动引发社会大变革10、辛亥革命后,孙中山认为:今后将敷设无数之干线,以横贯全国各极端,使伊犁与山东恍如毗连,沈阳与广州语言相通,云南视太原将亲如兄弟焉,„„则中国之前途,可永久适存于世界。其意在说明铁路的修筑()A.有

助于实现中国近代化B.有助于增强民族意识C.有利于交通条件的改善D.有利于实现民生主义11、1930年5月中旬《大公报》为陕西某事连续配发了以下社评。这反映出()5月12日《为陕灾致最后之呼吁》5月13日《各尽我之救命责任》5月14日《各竭其力

,各尽其心》5月15日《陕灾之造因及目前之转机》A.众多报纸媒介密切关注灾情B.官方赈灾力量十分有限C.大众传媒与社会的互动关系D.媒体关注政府救灾力度12、下图是一幅民国时期的商品广告。据此可知()A.民国时期的广告都借助了

明星代言B.当时影视明星具有崇高的社会地位C.这一广告突出了对产品功效的宣传D.明星代言得到普通民众的广泛认同13、税收是国家机器运行的重要基石。税收制度的变化直接反映社会经济的变革;社会经济结构的变化也会导致税收制度的变化。材料一中国古代赋

税(役)制度的变化时代制度西周时期“谷出不过籍”,井田制下,借民力助耕公田的劳役制度。春秋战国时期齐国实行“相地而衰征”,接照土地状况分等征税。鲁国“初税亩”,按照土地数量征收实物。此后,接土地征税的制度在各诸侯国先后实行。两汉时期按亩征收土地税,数量校少;按人ロ征收“ロ

赋”,即人头,数量较多。十六国至北朝前期战乱背景下豪强地主拉制大量民户,豪强负责征集所控制民户的租调,向朝廷缴纳。北朝至唐中期与均田制相配套的租调役制或租庸调制。租庸调以人丁为依据,所谓“有田则有租,有身则有庸,有户则有调。”唐中后

期实行两税法,接土地和财产的多少,每年分夏秋两季征税。明清时期明朝一条鞭法将田赋、徭役、杂税等合并,折成银两,按人丁和田亩收税。清朝摊丁入亩,把丁税平均摊入田赋中,征收统一的地丁银。材料二罗斯福新政以来,西方各国政府为了缓和社会矛盾,推出

“取富济贫”的政策,构建社会福利制度和征收高额累进的个人收入所得税。然而,20世纪80年代以来,西方各国政府推行向资本倾斜的税收和福利政策,减少对富人征税。例如,1981年美国对收入最高的公民征收的所得税可达75%,而19

89年则降到33%。降低税率、削减福利成了里根政府的关键词。由于削减福利,在美国常年有4000万贫穷エ人,工资极其低廉,没有劳动合同和社会保险,随时会被解雇。他们朝不保夕的处境换来了里根时期的经济繁荣——

摘编自胡连生等《当代资本主义双重发展趋势研究》材料三我国经济体制改革前,国家和国营企业的分配关系主要是企业向国家上缴利润。为规范国家和企业的关系,扩大企业自主权,20世纪80年代,开始把上缴利润改为缴纳税款,实行“利改税”。企业在纳税后,自负盈亏。国有企业的利润中

,先征收一定比例的所得税和地方税,税后利润再在国家和企业之间分配。改革财税体制,是用经济手段实行宏观调控的重要措施。从1994年起,国家进行财税、金融等方面的重大改革。至1997年,适应社会主义市场经济的,以间接调控为主的

宏观经济体制框架初步形成。国家建立以分税制为核心的财政体制和以增值税为主体的税收体制,适应市场经济的财税体制框架基本形成。随着我国经济的快速发展和国际经济贸易形势的变化,国家实行减税降费政策。2018年全年减少税费(1)3万亿元。2019年,继续实施更大规模的减

税降费,总体减税费将达到2万亿元,有利于减轻企业负担,增强企业抗风险能力,稳定市场预期。从长远看,有利于激发市场活力,有利于稳增长、保就业,为改革发展注入新动能——摘编自郭德宏等主编《中华人民共和国专题史稿》等(1)结合所学,从表格中任选两个变化的时段,

分别分析其赋税(役)制度的变化和历史影响。(2)阅读材料二,结合所学分析西方国家税收和福利政策的变化及其原因。指出西方国家福利政策的实质。(3)依据材料三并结合所学,解读改革开放以来我国财政税收政策的变化历程。14、阅读材料,完成下列要求。材料改革开放初期大事年表(1978-1980年)。19

78年12月12日,安徽凤阳小岗村18户农民秘密签订“包产到户”协议。12月18日至22日,十ー届三中全会在北京召开。1979年7月,中央决定对广东、福建两省对外经济活动实行特殊的经济政策。1980年4月,四川广汉向阳公

社率先改社建乡。8月,全国人大常委会批准在深圳、珠海、汕头、厦门设立经济特区。1980年9月,中共中央发布《关于进一步加强和完善农业生产责任制的几个问题》。材料反映了中国现代史发展的多条线索。请从中提炼出

一条线索,并运用所学知识概述和评价该历史线索。(要求:线索明确,史实准确,史论结合。)答案1.B2.D3.A4.B5.A6.D7.D8.C9.C10.B11.C12.C13.选答一时段:从西周时期到春秋战国时期变化:从劳役地租制度向按土地征税的制度转变。影响:增加

了各国的赋税收入;加速了井田制的瓦解;推动了土地私有制的确立;推动了春秋战国时期的社会变革。选答二时段:从十六国(十六国至北朝前期)到唐中期(北朝至唐中期)变化:从宗主豪强包揽税务到租庸调制。影响:打击豪强地主势力,保证了国家对人民的有效控制;一定程度上减轻了农民的赋税

负担,有利于社会经济发展。选答三时段:从两汉时期至唐中后期(或明清时期)变化:征税标准由以人丁为依据到以土地和财产为依据。影响:有利于保障国家的财政收入;一定程度上减轻了农民的税收负担;有利于税务负担的合理分配;减

轻了官府对农民的人身控制。选答四时段:从唐中后期到明清时期变化:征收赋税由实物转向货币。由赋役分开到合并赋役。影响:促进了农业商品化和商品经济的发展;简化了税收制度,提高了行政效率;增加了政府的财政收入;

促进了人口的增长。其他的选答时段,时段划分合理,与所划分的时段相对应的变化和影响分析正确,亦可得分。(2)变化:对富人的高额税收减少,对工人的福利政策也大幅度削减。原因:20世纪80年代,西方国家出现经济滞胀的局面;福利政策使得政府财政支出过大。实质:维护资产阶级利益,巩固资本主义制度。(

3)本题按照思维水平层次赋分:水平四:能够从三个阶段进行论述,把握阶段特征,总结归纳准确完整;史论结合,逻辑紧密;史实准确无误;语言表达准确。水平三:能够从两个阶段进行论述,总结归纳较准确;史论结合较紧密,逻辑较清晰;语言表达较准确。水平二:只能从一个阶段进行论述;史论结合较紧密,逻

辑较清晰;语言表达较准确。水平一:简单论述,没有逻辑,或只罗列史实,语言表达不准确。14.示例一线索:我国的经济体制改革首先在农村展开,农村的改革促进了城市的改革。说明:从1978年起,安徽、四川的一些农村开始实行

农业生产责任制。不久,在全国普遍实行以家庭承包为主要形式的责任制。1983年,中央决定在农村撤销人民公社,建立乡、镇政府,撤销生产大队,建立村民委员会。1984年以后,城市经济体制改革全面展开,从所有制、管理体制、分配方式等方面进行调整。1992年,党的十四大明确了建立

社会主义市场经济体制的改革目标。到21世纪初,社会主义商品市场体系基本建立。评价:经济体制改革调动了各方面的积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的高速发展。示例二线索:我国的对外开放始于经济特区的设立,逐渐形成全面的对外开放格局

。说明:1980年,我国首先设立了深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区,1988年又增设海南经济特区。1984年,设立14个沿海港口城市。1985年,相继开辟长江三角洲等4个沿海经济开放区,逐渐形成沿海经济开放地带。1990年,中央

决定开发开放浦东,使其成为90年代改革开放的重点和标志。经过20多年的对外开放,形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。评价:对外开放使我国在引进外资、学习外国先进技术和管理经验,推动国家经济发展

等方面发挥了重要作用。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照