DOC

DOC

【文档说明】《追寻历史足迹 重游微观世界第1课时》学案-九年级上册化学北京版.docx,共(3)页,5.498 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-39668.html

以下为本文档部分文字说明:

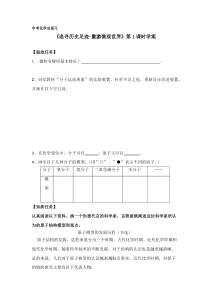

中考化学总复习《追寻历史足迹・重游微观世界》第1课时学案【温故任务】1.微粒有哪些基本特征?。2、回忆教材“分子运动现象”的实验装置,针对不足之处,重新设计改进装置,并画在以下空白处。3、在化学变化中,分子可以,原子又可以。4、画出以下几种分子的模型:(用”○”、”●”表示不同的原

子。)分子氧分子氢分子二氧化碳分子水分子„„模型【知新任务】认真阅读以下资料,挑一个你想代言的科学家,言简意赅阐述这位科学家所认为的原子结构模型和观点。原子模型的发展历程(节选)原子结构的发展,总的来说分为三个时期:古代化学时期、近代化学时期和现代化学时期

。随着科学技术的不断发展,对于结构的认识也是越来越清晰。总的来说,人们对于原子构型的认识越来越贴近事实。近代化学时期,对原子结构的研究主要有以下代表人物:1803年,英国化学家道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学原子论,提出了

世界上原子的第一个理论模型,他认为:①原子是不能再分的粒子;②原子是微小的实心球体;③同种元素的原子其质量、大小和形状都相同。道尔顿还以他的原子论为指导,对由当时已发现的43种元素所组成的2000多种化合进行了实验分析,并于1826年完成了对上述43种元素的相对原子质

量的测定工作,根据实验结果发表了新的相对原子质量表。以现代的眼光看,除少数元素外,道尔顿给出的大部分元素数据还是比较正确的。1879年,年轻的汤姆生证明阴极射线为一束带负电的粒子。1897年,汤姆生用威尔逊云雾测定了该粒子的电量和质量,这种粒子就是电子

。电子的发现使人们开始认识到原子并不是不可再分的实心球体。汤姆生对原子结构进行了长期的研究,于1904年发表论文,并提出了原子的葡萄干面包模型。他认为:正电荷均匀地分布在原子之中,而电子就像是葡萄干面包中的葡萄干一样散布在原子的正电荷

之中。1911年,汤姆生的学生卢瑟福和他的学生做了一系列实验:当一束平行的α粒子轰击金箔时,发现绝大多数α粒子穿过金箔而不改变行进方向,只有极少数的α粒子产生偏转,其中个别的甚至反方向折回。这一实验现象使卢瑟福感到很惊奇,因为根据当时对原子的认识水平来看,α粒子束发

生轻微的偏转是意料中的事,但几乎直接从金箔弹回却完全是意外的。为此,卢瑟福在实验室一直研究了二十多天,发现绝大部分α粒子穿过金箔时不改变行进方向,每8000~10000个α粒子中才有一个大角度散射或反方向

折回。根据这一实验结果卢瑟福作出推理,若是正电荷均匀分布在原子内,α射线只能以小角度散射,原子中若有核而正电荷集中于此,α粒子撞击到核上才可能会以大角度散射或反方向折回。在做了大量的实验事实和理论计算后,卢瑟福才大胆

地提出了核式行星模型,推翻了他的老师汤姆生的实心带电球原子模型。他的主要观点是:1.每一个原子都有一个体积极小、极密实的核;2.原子核占有全部正电荷和几乎全部的原子质量;3.原子核被一个体积很大的几乎什么也没有的空间包围着;4.原子核外的空间是极稀疏地散布着电子,其总电荷数恰好与原子核中的正

电荷数相等。这便是卢瑟福的原子结构模型。在这模型里,他把原子描绘成一个微小的,致密的,带正电荷的核被离核有相当大距离、但仍在原子内部的、以不可想像的速度快速运动着的电子所包围的粒子。为了避免原子中的电子因原子核的静电吸引而落在核上,他提出了电子绕核作高速运动的“行星绕太阳”式的原子模型。原子核和核

外电子的区分是卢瑟福原子结构模型的重要发现。1932年,在老师卢瑟福的指导、合作下,查德威克用α粒子轰击铍的实验中证实了中子的存在。„„„„„„(用第一人称,例如:我是道尔顿,我认为原子的结构是„„)我想为代言:

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照