DOC

DOC

【文档说明】《第二节 疾病与预防》教学设计1-冀少儿版生物七年级下册.docx,共(6)页,23.083 KB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-12491.html

以下为本文档部分文字说明:

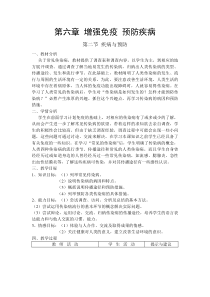

第六章增强免疫预防疾病第二节疾病与预防一、教材分析关于常见传染病,教材提供了调查表和调查内容,以学生为主,到相应的地方展开调查。通过调查了解当地易发生的传染病,归纳出人类传染病的类型、传播途径、发生和流行季节。在此基础上,教材阐明了人类传染病的发生、流行与周

围的生活环境有一定的关系。为此,要注意改善生活环境。人类生活的环境中存在着病原体,当人体的免疫功能出现障碍时,人就容易得传染病。在学习了人类常见的传染病后,学生对“传染病是如何发生的?怎样才能预防传染病?”必然产生浓厚的兴趣。抓住

这个兴趣点,再学习传染病的病因和预防措施。二、学情分析学生在前面学习计划免疫的基础上,对相应的传染病有了或多或少的了解,从而会产生进一步了解常见传染病的欲望。带着这样的求知欲去亲自调查,学生的积极性会

比较高。但由于缺乏调查经验,调查过程中可能会出现一些小问题,这些问题可通过讨论、交流来解决。在学习本课知识之前学生已经具备了有关免疫的一些知识。在学习“常见的传染病”后,学生明确了传染病的概念,人类四种传染病的流行季节、传播途径和常

见的人类传染病,而且学生自身曾经经历过或知道身边的人曾经经历过一些常见传染病,如流感、腮腺炎、急性出血性结膜炎等,了解这些疾病可传染,并对其传播途径有一些感性认识。三、教学目标1、知识目标:(1)列举常见传染病。(2)说

明传染病的病因和特点。(3)概括说明传播途径和预防措施。(4)列举预防各类传染病的具体措施。2、能力目标:(1)尝试调查、访问、分析及总结的基本方法。(2)尝试运用传染病流行的基本环节的概念解决实际问题。(3)尝试辩

论,运用讨论、交流、归纳传染病的传播途径,培养学生的语言表达能力和与他人交流的习惯、能力。3、情感目标:(1)体验与人合作、交流及取得成果的情感。(2)关注健康对人类的意义,建立改善生活环境的意识。四、教学过程教

师活动学生活动提示与建议一、常见的疾病课件展示:传染病类型调查记录表。组织学生以小组为单位,总结调查结果。以小组为单位,根据分工,开始总结调查结果,查阅资料,讨论交流。教师在学生分组整理讨论时巡回观察,发现问题及时给予指导。教师活动学生活动提示与建议组织学生汇报调查整理后的表格内容。用

实物投影展示学生完成的表格。以小组为单位汇报调查结果。对发言的同学给予恰当的评价,并鼓励其他同学提出不同的意见或不同的调查结果。引导学生进行组与组间的交流、在讨论中,达成共识。小组之间进行交流,学生之间互相给予补充(如:红眼病也属于体表传染病等

)或给予更正(如:疟疾是血液传染病,而不是消化道传染病等)。最终达成共识,并总结归纳,完成调查表中的有关内容。在交流中各组同学易抓住别人的缺点不放,而忽视别人的优点,教师要及时引导、帮助学生形成正确的认识。问题链接:1.启发学生思考,夏季到游泳池里游泳易感染哪些传染病?2.进一步引导学生深思,传染

病的发生与哪些因素有关?我们应该怎么做?思考讨论后举手发言,并将观点阐述汇总。小组讨论,代表发言。归纳为:与个人卫生习惯有关,应注意个人卫生;与周围生活环境有关,要注意改善生活环境,讲究卫生等。1.认真听取学生讨论并及时点拨。2.教师可以根据实际设置其它有关的

问题。与学生一起以集体名义提出倡议。“从我做起,改善生活环境,讲究卫生,减少传染病的发生。”评价学生在课上的表现,鼓励学生在今后的学习中要学会与人合作并互相帮助,从而共同获得知识和技能。二、传染病的预防急性出血性结膜炎俗称“红眼病”,曾在我国大规模爆发,是一种传播快、来势猛、危害大的传染病。

其外部表现主要为眼睛学生对急性出血性结膜炎不了解,导入中对其介绍主要是为了解变红。在实物投影下展示“身边事”的三幅图或展示以此为内容制作的动画。引导观察并提出问题:(1)这三幅图是什么意思?(2)你发现传染病具有什么特点?(3)你

能否通过这三幅图提出问题?分析问题(1)时,可提示学生注意眼睛颜色的变化,作为问题的切入点。分析问题(2)时,对传染病的特点,学生易归纳出“传染性”,教师可适当介绍急性出血性结膜炎在我国的爆发,引导学生总结出“

流行性”的特点。分析问题(3)时,学生可能提出的问题是多样的,需要教师课前做充分准备,对学生提出的问题引导归纳,最终达成共识。观察“身边事”的三幅图或动画,分组讨论教师提出的问题,并在小组内交流,达成共识。推

举一人进行表达。归纳出传染病具有传染性和流行性的特点。决这个问题。在学生讨论交流的过程中,教师要深入各组听取学生的观点,及时引导。通过问题(2)解决“大家谈”中提出的第二个问题——传染病的特点。根据学生提出的问题引入本课是教学的

重点——传染病的预防。提出问题,并对提出的问题进行归纳:1.是什么引起了此病?2.此病靠什么在人群中传播?3.怎样预防此病?学生提出的问题包括传染病的病因、传播途径和预防措施。提出问题是探究的第一步,对

自己提出的问题进行探究,学生更有兴趣。【传染病流行的基本环节】解决提出的问题需要学习相关知识。指导阅读“小辞典”,引导分析“身边事”的三幅图,找出急性出血性结膜炎的传染源、传播途径和易感人群。阅读“小辞典”,明确传染源、传播途径和易感人群的概念。分析急性出血性结膜炎的传染源、传播途径和易感

人群。得出患病的男孩是传染源,共用的水、脸盆和毛巾是传播途径,图中的女孩是易感人群。引导学生重视概念,学会运用概念,有利于培养学生正确的思维方法。【预防传染病流行的措施】提出问题:对急性出血性结膜炎如何

预防?是针对传染病流行的哪个环节?提出可以通过分用水、脸盆和毛巾的方法预防。归纳为针对传播途径。预防传染病流行,除针对传播途径外,还可以针对哪些环节?引发学生思考。此处不必急于作答,通过分析探究竟2后,学生自然能够回答。指导学生观

察图6-6及图注,组织学生说出各图的含义。学生观察图6-6及图注,思考并说出各图的含义。提出问题:各图分别针对传染病流行的哪个环节?试着在图下进行标注。学生独立思考完成探究竟2,并在课本上记录结果。在观察与讨论之间,建议留一点时间供学生独立思考,避免人云亦云。指导学生对得出的结果分

组讨论交流,听取讨论意见,记录讨论结果,倡导在讨论中达成共识。在此过程中学生互相质疑,互相解答,共同学习。教师在此只起指导的作用,不要早下结论,以免夺取学生思考的空间。在实物投影下展示得出的结果,发现存在的问题。以小组为单位汇报讨论结果。学生对展示自己的结果跃跃欲试,这时既不要挫伤学生的积极性,

又要选择具有代表性的进行展示。组织学生对讨论结果分组表达交流,对易错问题进行辩论。课件展示得出的结论:深埋患有传染病的动物和消毒、灭蝇属于控制传染源;吐痰入盂、生吃瓜果要洗净属于切断传播途径;积极锻炼身体和预防接种属于保护易感人群。对相同意见阐明理由,对不同意见尝试选出代表进

行辩论,最终达成共识。用简要语言进行小结。阐述理由有助于培养表达能力。辩论时提示学生对观点要有论据证明,培养学生分析问题和解答问题的能力。通过以上分析,引导学生归纳在传染病流行的过程中,传染病流行的三个尝试归纳并语言表达。学生的归纳可能是五花八

门的,可提环节——传染源、传播途径和易感人群之间的关系。示学生联系探究竟2。根据学生归纳,用课件出示板书:传播途径传染源易感人群病原体明确传染病流行时三个环节缺一不可。意识到预防传染病只要切断其中任一环节即可。以表格的形式形象的揭示传染源、

传播途径和易感人群之间的关系,便于学生对概念的把握。放映《“非典”校园》小品录像。提问:面对“非典”时,小品中学生们采取了哪些预防措施?分析这些措施有效果吗?为什么?仔细观看录像,找出预防措施。分析表达教师提出的问

题,区分不正确的预防措施和正确的预防措施。通过收集的相关资料,知道发病初期传染性最强,分析“五早”的作用。以小品的形式展现学生的兴趣点。可用录像的方法也可布置学生课下编排一个类似的小品课上表演。联系生

活实际:在防治“非典”期间,全民大搞爱国卫生运动,注意个人和环境卫生。具体做了哪些工作?这样做的原因是什么?对你的生活习惯有什么改变?根据学生讨论情况给与针对性的论证。联系实际进行分析:打扫卫生,处理生活垃圾;灭鼠,消毒,保持室内空气流通;不随地

吐痰等。以相关理论为基础,改变不健康的生活习惯。防治“非典”的措施可用于防治其他传染病,如细菌性痢疾吗?以上对“非典”的分析可起到示范作用,帮助分析其他传染病的预防措施。课件展示上节课归纳的人类四种传染病的比较表,提出问题:对人类的四类传染

病,预防方法也不尽相同,你能想出哪些具体措施来预防?课件展示讨论要求:每组讨论一类传染病的预防措施;预防措施要有理论依据;预防措施要具体可行。提示:根据四类传染病的侵入部分组讨论,各抒己见发表意见。学生根据自己的生活经验以及收集的资料提出的方法是多种多样的,小组内要对意见进行初筛,通过在讨

论中达成共识的过程,使找出的措施基本正确、可行。每组讨论一类传染病的预防措施,节约时间,有针对性。倡导每位学生充分发表自己的意见,教师在巡回指导中不必早下位和传播途径不同,寻找预防四类传染病的具体措施;可以查阅相关资料。结论,积极引导学生间的互相学习。组织学生发表意

见,控制课堂气氛。根据学生回答,以课件形式逐类展示四类传染病的预防措施。适当展示学生课下收集的资料,对学生有创意的措施及时表扬。通过学生的阐述总结出预防不同的传染病,需要采取不同的预防措施。对同学们提出的意见进行甄别。归纳出四类传染病的预防措施。学生情绪高涨,注意组织教学,使讨论交流

有序进行。【布置实践活动内容】调查校园中适于传染病流行的传染源和传播途径,提出治理措施。形成调查报告,或“致校长的一封信”。

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照