PPT

PPT

【文档说明】高中美术-书法《第四课 行书源流与赏析》PPT课件3-人教版.ppt,共(27)页,2.788 MB,由小喜鸽上传

转载请保留链接:https://www.ichengzhen.cn/view-111871.html

以下为本文档部分文字说明:

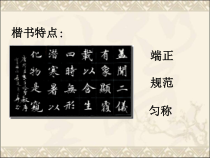

楷书特点:端正规范匀称苏东坡说:“楷书如立,行书如行,草书如走。”行书既弥补了楷书的书写速度太慢又不像草书难于辨认。不但有适用性,更具有艺术价值。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。行书行书的源流与赏析第一课时:行书之

美东晋汉末唐宋元明清刘德升王羲之、王献之褚遂良、欧阳询、颜真卿等苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄赵孟頫董其昌、文征明傅山天下第一行书东晋王羲之的《兰亭序》行书的结构之美1、笔法的减省2、笔画的连带3、强化对比4、引入草书5、气脉贯通、笔意连绵四、行书的章法1、气脉贯通2、对立统一字句呼应笔断意连

笔连意连字形对比开阖对比正斜对比轻重、干湿对比……•《兰亭序》凡三百二十四字,每一字都被王羲之创造出一个生命的形象,有筋骨血肉完足的丰驱,且赋予各自的秉性、精神、风仪:或坐、或卧、或行、或走、或舞、或歌,虽尺幅之内,群贤毕至,众相毕现。•王羲之智慧之富足,不仅表现在异字异构,而且更突出地

表现在重字的别构上。序中重字尚有“事”、“为”、“以”、“所”、“欣”、“仰”、“其”、“畅”、“不”、“今”、“揽”、“怀”、“兴”、“后”等,都别出心裁,自成妙构。仅“之”字就有二十多个,无一雷同,各具独特的风韵。到了《兰亭序》后半段,

王羲之再也抑制不住心中的那抹忧愁。他说:人与人相交往,很快便度过一生。每当看到古人对死生发生感慨的原因,和我所感慨的那样相合,没有不面对他们的文章而感叹悲伤的,本来就知道,那种把死和生等同起来的说法是不真实的,把长命和短命等同起来的说法是妄造的。后代的人看现在,也正

如同我们今天看过去一样,这真是可悲呀!王羲之对生命无常的惋惜,全在这悲喜交集的感慨里了,所以时至今日,我们在他的行笔中,依旧能闻到那遥远的时代里飘出的,阵阵浓重且蕴含了三分喜悦一分哀愁的酒香,能看到附着在行云流水

中的畅快与凝重之情!天下第二行书唐代颜真卿的《祭侄文稿》•安史之乱•兄弟谊、叔侄情•家国痛、贼子恨此文稿追叙了常山太守颜杲卿父子一门在安禄山叛乱时,挺身而出,坚决抵抗,取义成仁,英烈彪炳之事。天下第三行书宋朝苏轼的《寒食帖》创作背景•元丰三年(1080)二月,苏轼四

十五岁,因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州(今湖北黄冈)团练副使,在精神上感到寂寞,郁郁不得志,生活上穷愁潦倒,第三年四月,也就是宋神宗元丰五年(公元1082年)作此两首寒食诗,书写此卷的时间大约在翌年,或元丰七年离开黄州以后。元符三年(1100)是卷收藏者蜀州张氏取之邀

黄庭坚观赏,并书一则题跋,与原迹可谓互为辉映。•这是一首遣兴的诗作,是苏轼被贬黄州第三年的寒食节所发的人生之叹。诗写得苍凉多情,表达了苏轼此时惆怅孤独的心情。此诗的书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。

通篇书法起伏跌宕,光彩照人,气势奔放,而无荒率之笔。《寒食诗帖》在书法史上影响很大,被称为“天下第三行书”。对比赏析与讨论•根据对《兰亭序》中行书的结构与章法的赏析,对比《祭侄文稿》和《寒食帖》分组就以下方面进行讨论:1、字形和结构的

异同(如:笔意的连带、开合对比等)2、笔速、墨色3、作品所展现的情感色彩行书的源流与赏析庄河市高级中学赵丹

辽公网安备 21102102000191号

辽公网安备 21102102000191号

营业执照

营业执照